. . .

যুগ পালটায়, প্রযুক্তি পালটায়, মানবজীবনের ছন্দ বদলায়। কিন্তু বই? এই জিনিসটা থেকে যায় এক ধীর জ্ঞানচর্চার প্রতীক হয়ে। এই দ্রুততার যুগে বই পড়া যেন ক্রমশই এক কঠিন অভ্যাস হয়ে উঠছে। প্রযুক্তির জগৎ যেভাবে মানুষের মন-মননকে দখলে নিচ্ছে, সেখানে গভীর ধৈর্যে পঠনপাঠনের জায়গা সংকুচিত হচ্ছে। আগেকার দিনে মানুষ বই পড়তো অবসরকে সঙ্গী করে। কিন্তু, এখন? অবসরে-অবকাশে ঢুকে পড়েছে নানান বিকল্প, স্ক্রিনের ঝলকানি। শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণীদের এক বৃহৎ অংশ বইপত্র পড়ার পূর্ণাঙ্গ অভ্যাসের বাইরেই বেড়ে উঠছে। তাদের মধ্যে দ্রুত গতির তথ্য, ক্ষুদ্র, খণ্ডিত জ্ঞানের সংস্কৃতি গভীর পাঠের জায়গা দখল করে নিচ্ছে।

মানবসভ্যতার অগ্রগতিতে বইয়ের অবদান অপরিসীম। প্রাচীন যুগে জ্ঞান ছিল মৌখিক, স্মৃতির সীমায় বাঁধা। বই এসে সেই জ্ঞানকে স্থায়ী করল। চিকিৎসা, বিজ্ঞান, গণিত, সাহিত্য, দর্শন—সব শাখার ভিত্তি রচিত হল বইয়ের পাতায়। বই শুধু তথ্য সংরক্ষণ করেনি, বরং প্রতিটি জাতির ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভাষা, চিন্তা ও স্বপ্নকে ধরে রেখেছে। এক দেশের চিন্তা পৌঁছেছে অন্য দেশে, এক ভাষার ভাব অনুবাদ হয়েছে অন্য ভাষায়—সৃষ্টি হয়েছে বৈশ্বিক বোধ। রেনেসাঁ থেকে বৈজ্ঞানিক বিপ্লব, মানবাধিকার থেকে সাহিত্যিক আন্দোলন—সর্বত্র বই হয়ে থেকেছে মৌন সহচর। বই তো কেবল জানার পিপাসা মেটায় না, অনুভব ও কল্পনা করতে শেখায়, ভাষার সৌন্দর্যকে বুঝতে সাহায্য করে। সাহিত্য, উপন্যাস, কবিতা মানুষের হৃদয় নরম করে, মানবতা কিংবা সহানুভ‚তির জগৎকে প্রসারিত করে।

একটি বই পকেটে বহন করা একটি বাগানকে বহন করার মতো।—এমন-একটি রূপকধর্মী কথা উদ্ধৃত হতে দেখা যায়। জনি না, এই কথাটির আদি উৎস কোন ভাষায়। একটি বাগানের সঙ্গে বইয়ের তুলনায় মনে পুলক জাগে। প্রথিতযশা লেখক হোর্হে লুইস বোর্হেসের কাছে যেন জ্ঞান ও কল্পনার অফুরন্ত সম্ভার লাইব্রেরি ছিল অনন্ত সুখের ঠিকানা; তাই বলতে পেরেছিলেন, I have alwayas imagined that Paradise will be kind of library. (আমি সবসময় ভেবেছি, স্বর্গ হয়তো একটা লাইব্রেরির মতোই হবে)। বোর্হেস নিজেও লাইব্রেরিতে কিউরেটর হিশেবে কাজ করেছেন বহু বছর। জীবদ্দশায় দৃষ্টিশক্তি হারানোর পরেও বইয়ের প্রতি তাঁর নিবেদন অটুট ছিল।

লাইব্রেরি মানে বই; বইয়ের সংগ্রহ। বাঙালি লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘লাইব্রেরি’ শিরোনামক প্রবন্ধের শুরুতেই লিখেছেন : “মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া-পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া দগ্ধ করিয়া একেবারে বাহির হইয়া আসে! হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানবহৃদয়ের বন্যাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে!”

দূর-অতীত থেকে আজ অবধি এই বাণিজ্য, বিনোদন, প্রযুক্তি/দ্রুতগতির যুগে লাইব্রেরি/বই সভ্যতার উজ্জ্বল মেধাভান্ডার হলেও (পৃথিবীর নানান অঞ্চলে ব্যক্তিপর্যায়ে বইপ্রীতির চমৎকার উদাহরণ থাকলেও) সামগ্রিক দিক থেকে বাঙালিসমাজে বইপ্রীতি/বই পড়ার প্রবণতা কি সুখকর? আমাদের অভিজ্ঞতা কী বলে? আলাওল, চণ্ডীদাস, সৈয়দ সুলতান, বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎচন্দ্র, জীবনানন্দসহ কত চিন্তক-কবি-সাহিত্যিকের কীর্তি-রচনাবলি যুগে যুগে বাঙালির আত্মচেতনায় অনুরণন তুললেও আমরা একবাক্যে বলতে পারি না—এই সমাজে পাঠাভ্যাসের ভিতটা অতীতে খুব শক্ত অবস্থায় ছিল, বলতে পারি না—বর্তমানে শক্ত অবস্থায় আছে।

আজকের প্রজন্মের বড়ো অংশের মধ্যে গভীর পাঠের ধৈর্য কমছে বলেই ধারণা করা হচ্ছে। দ্রুতগতির নানান ভবিষ্যৎ ফাঁদে সারা দুনিয়ায় মানুষের বই পড়ার প্রবণতাই-বা কীরূপ হবে, তা-ও স্রেফ অনুমানের উপর বলা দুষ্কর। তবে, এই সময়ে এমন বাঙালিও আছেন—যারা রীতিমতো বইপাগল। এই বইপাগল বাঙালি সংখ্যায় অল্প। কারও কারও কছে হয়তো বই পড়া বেশ ঝামেলার কাজ; কারণ বই পড়তে একাগ্রতা লাগে, মাথা খাটাতে হয়, পড়ার সময় বাইরের অন্যসব চিন্তা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হয়। বই পড়া অভ্যাসের ব্যাপার, যেটা শুরু করতে ধৈর্য আর ভালো লাগার দরকার হয়। বইয়ের প্রতি ভালো লাগা তৈরি হলে তা সময়ের সঙ্গে পড়ুয়ার জীবনে আনন্দের অংশ না-হয়ে পারে না।

আজকাল অজস্র মানুষের হাতে স্মার্টফোন, কম্পিউটার, ট্যাব, কিন্ডল ইত্যাদি আছে। ই-বইয়ের চোখ-ঝলসানো পর্দায় শব্দেরা দ্রুত নেমে আসে। অক্ষর গুছিয়ে সাজিয়ে পাঠকের সামনে হাজির হয়। ক্লিকে ক্লিকে হাজার হাজার বইয়ের দেখা মেলে। কাগজি গ্রন্থাগারের দ্বারস্থ না-হয়েও যান্ত্রিক আলো জ্বলজ্বলে স্ক্রিনে বইসঙ্গ লাভ/বই পড়া সম্ভব হয়। চোখে না-দেখে শ্রবণবইয়ের সাহায্যে বইয়ের বার্তায় অবগাহন করা যায়। ভবিষতেও বই পড়া হবে মিশ্রতর ধারায়। কিন্তু বই পড়া কেবল শখের ব্যাপার নয়, বই কেবল তথ্যের আধার নয়, বই পড়া আত্মবিকাশের নীরব সাধনা; বই ধৈর্যসহকারে নিজেকে গড়ার শিল্প।

প্রকৃত পড়ুয়ার হাতে যখন একটি ভালো বই আসে, তখন নিঃশব্দে খুলে যায় এক রহস্যময় দরোজা। পাতায় আঁকা অক্ষরগুলো ধীরে ধীরে জীবন্ত হয়ে ওঠে; ফিসফিসিয়ে বলে যায় গল্প, স্মৃতি, স্বপ্ন কিংবা কোনও অলীক ভবিষ্যতের সংকেত। প্রসারিত হয় এক অজানা অরণ্য—যেখানে বাস্তবতা আর কল্পনার সীমা মুছে যায় এক অদ্ভুত মাধুর্যে। কোনও কোনও বইয়ের এক-একটি বাক্য যেন এক-একটি গহন বৃক্ষ হয়ে ওঠে। শব্দের ডালে ডালে দুলে থাকে সময়ের কত ধূলিকণা, কত গোপন কণ্ঠস্বর। আর সব বই-ই তো নিছক গল্প বলে না; যেন আয়নার মতো পড়ুয়ার মুখ তুলে ধরে, দেখিয়ে দেয় তার অনাহুত ছায়া। কখনও কখনও পড়ুয়া আবিষ্কার করেন প্রয়াত লেখকের চোখে নিজেরই দৃষ্টি, বিপ্লবীর হৃদয়ে নিজেরই দ্বিধা, কিংবা কোনও পরিত্যক্ত চরিত্রের দীর্ঘশ্বাসে নিজেরই নিঃসঙ্গতা। পাঠের গল্প এগিয়ে চলে। কখনও কখনও, যন্ত্রণাই কোনও কোনও পাঠে মধুর আকর্ষণ হয়ে ওঠে।

পাঠক বইয়ের গভীরে প্রবেশ করেন, আর রূপ বদলে যেতে থাকে; শ্রোতা/পাঠক থেকে হয়ে ওঠেন দর্শক; শেষে নিজেই এক স্রষ্টা। লেখক-রচিত বাক্যের ভিতর প্রবেশ করে পাঠক নির্মাণ করেন নিজস্ব অর্থ। লেখকের অভিজ্ঞতা, স্মৃতি, বেদনা, ভালোবাসা মিশে পাঠকের মনে নতুন অর্থের জন্ম হয়। এভাবেই এক-একটি পাঠ হয়ে ওঠে একান্ত ব্যক্তিগত সৃষ্টি। শব্দের ফাঁকে জমে থাকা নীরবতা থেকে নতুন পাঠের জন্ম হয়; এবং এই নীরবতা থেকেই পাঠকের ভিতরে জেগে ওঠেন কোনও মৌন কবি—যে কখনও কলম না-ছুঁয়েও তার অন্তরে লিখে চলেন নতুন কাব্য।

অতল অনন্তের পাঠে অনুভব করা যায়—কোনও শব্দই সম্পূর্ণ নয়। সব বাক্য ভঙ্গুর, সব অর্থ অসমাপ্ত। শব্দেরা তখন নিছক কাহিনি নয়, তারা হয়ে ওঠে ধ্বনি, প্রতিধ্বনি, অদৃশ্য রক্তস্রোত। পাঠকের শিরায় বয়ে যায় ভাষার রক্ত। বইয়ের পৃষ্ঠা মিশে যায় চেতনার গায়ে। লেখক ও পাঠকের মাঝখানে বিলীন হয়ে যায় প্রথাগত সীমারেখা। পাঠক টের পান—যা লেখা হয়নি, তার মাঝেই নিহিত থাকে পাঠের সবচেয়ে গভীর অর্থ। অলিখিতই হয়ে ওঠে জাগ্রত বাক্য। অবশেষে আসে এক নীরব উচ্চতা—যেখানে শব্দ ফুরিয়ে যায়, অর্থ ঝরে পড়ে, কেবল অনুভবের আলো জেগে থাকে। পাঠক বুঝে নেন—পাঠের চূড়ান্ত অর্থ কোনও উত্তর পাওয়া নয়, বরং উত্তরহীনতার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করা। টের পান, প্রতিটি বই আসলে একটিই বই; মহাকালের প্রান্তরজুড়ে ছড়িয়ে থাকা এক অসীম, অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি।

বই মানুষকে অন্যের চোখে দেখার ক্ষমতা দেয়। বইপড়া এক ধ্যানমগ্ন সাধনা, যার শুরু আছে, অথচ শেষ নেই। বইপড়া মানে আত্মার এক দীর্ঘ অবগাহন; যেখানে শব্দের জলরাশি ভাসিয়ে নিয়ে যায় ক্লান্ত হৃদয়কে। কখনও সে পায় প্রেমের অম্লান গন্ধ, কখনও বিষাদের হিমেল পরশ। কখনও ইতিহাসের ধূলিঝড়, কখনও ভবিষ্যতের শীতল ঝরনা।

যারা বইকে গুরুত্ব দেন না, তারা হয়তো ভাবেন—চারপাশে অসংখ্য শব্দে তথ্যের উথালপাথাল ঢেউ, বইয়ের কী প্রয়োজন? কিন্তু বই তো কেবল তথ্যের পাত্র নয়; বই এক ধীর জিজ্ঞাসা, এক গভীর আলাপন। বই না-পড়া মানে নিজের চিন্তার দরোজাগুলো ক্রমশ বন্ধ করে ফেলা। বইহীনতার বাইরে, দ্রুততার দুনিয়ায় অল্প জেনেও সব জানার অভিনয় করা যায়, কিন্তু অনেক বিষয়েই বোঝার প্রকৃত বুনন তৈরি হয় না। অনুভবের রেখাগুলো শুকিয়ে যায়। বই না-পড়া মানে এক গভীর সৌন্দর্য ও কোমলতা থেকে দূরে থাকা; যা টের পাওয়া যায় না তাড়াতাড়ি, কিন্তু ভিতরে ধীরে ধীরে জন্ম নেয় এক নির্বাক শূন্যতা। আর, বই কেবল তথ্য নয়, বই এক আলোক-অন্বেষণ। ভালো বইগুলো মনের অন্ধকারে আলো ফেলে। শব্দের আলো। উপলব্ধির আলো। বোধের আলো। বই প্রশ্ন তোলে, উত্তর দেয় না, আবার দেয়ও। প্রশ্নের ভিতরে আলো জ্বলে। প্রশ্নের মধ্যে অর্থের ইশারাও লুকিয়ে থাকে। বইয়ের আলো বাহ্যিক কিছু নয়। বই শেখায়, অন্ধকারেও চলার শক্তি-সাহস কীভাবে অর্জন করা যায়।

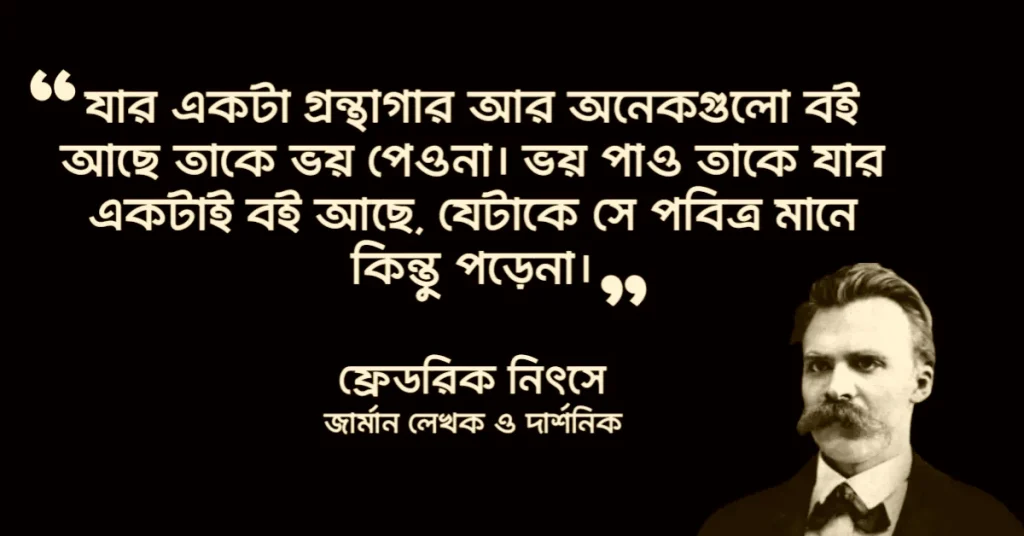

বই-যে পড়ার জন্য, এই সহজ সত্যটিই কেউ কেউ ভুলে গিয়ে নাকি বই সংগ্রহ করেন কেবল ঘর সাজানোর জন্য, অতিথিদের দেখানোর জন্য যে তারাও এক পরিমিত রুচির বাহক। এরকম মানুষও জগতে আছেন? তাদের কাছে বইয়ের মলাটের রং, সোনালি অক্ষর, তাকের মনোরম বিন্যাস, এসবই হয়তো মুখ্য। পড়া কিংবা নাড়াছোঁয়া হয়নি, এমন অসংখ্য পৃষ্ঠা থেকে যায় আড়ালে। না-খোলা না-পড়া বইয়ের পৃষ্ঠার অক্ষরও একদিন ক্লান্ত হয়ে যায়। কত অলংকৃত তাক থেকে না-পড়া বইগুলো চুপচাপ তাকায়; আর তার পাতাগুলো নীরবে ডাকতে থাকে সেই পাঠককে, যে সত্যিকার অর্থে কথা বলতে জানে; যে শব্দের ওপারে যেতে জানে। বই সংগ্রহ করে না-পড়ে কেবল বাহ্যিক অলংকার বানানো এক নীরব আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কী? ঘরে তাকভর্তি বই থাকলেই কি বোধের আলো জ্বলে? একটি বইয়ের আলো জ্বলে উঠতে পারে কেবল পাঠের নিঃশব্দ গভীরতায়, পাঠকের মনের গহিনে। সংগ্রহে থাকা সব বই-ই পড়ে ফেলতে হবে, তা আমরা বলতে পারি না। অনেকের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে হাজার হাজার বই থাকতে পারে, সংগৃহীত সব বই পড়ার অবকাশ না-ও হতে পারে। তবে, বইপ্রেমীদের মধ্যে এমন-অনেকেই আছেন, যারা ভালো লাগা কিংবা অন্যকোনও কারণে এক বই একাধিকবারও পড়েন।

কথটা সত্য যে, বই সংগ্রহ মানেই পড়া নয়; পড়া মানেই জানা নয়; জানা মানেই বোঝা নয়। মানুষকে জীবনের অর্থ খুঁজতে কিংবা নিজেকে জানতে বইয়ের জগতে পরিভ্রমণ করতে বই অনন্য-কিছু। বই মানুষের সীমিত জীবনে সীমাবদ্ধতা ভেঙে অজানা মানুষের গল্প, সুখ-দুঃখ, ভিন্ন ভিন্ন সময়, ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতা, ভিন্ন ভাবনায় প্রবেশ করাতে পারে। সেই শক্তিটা বইয়ের আছে। আমরা, বই পড়ব কি পড়ব না, এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায় শেষতক আমাদের।

. . .

বই পড়া ও না পড়ার ফজিলত

বই পড়াটা পৃথিবীতে সবচেয়ে বিরক্তিকর কাজের একটি বাবুল ভাই। আমরা আসলে ঠেকায় পড়ে বই পড়ি। বই না পড়লেও চলবে;—এরকম কোনো অপশন মানুষের থাকলে, আমার ধারণা বস্তুটি কেউ ছুঁয়ে দেখত না। মানুষ এই-যে দিনে-দিনে রাক্ষস হয়ে উঠেছে, এর পেছনে বইয়ের অবদান সবচেয়ে বেশি। বইয়ের প্রয়োজন মানুষ বোধ করেছে, কারণ সে মরণশীল। আজ নয় কাল তাকে মরতে হবেই।

সময়ের সঙ্গে সে বুঝতে পেরেছিল,—তার মস্তিষ্কে সঞ্চিত তথ্য পরিমাণে এতটাই বিপুল আর বৈচিত্র্যময় হতে চলেছে,—বংশ পরম্পরায় এগুলো মুখে-মুখে ধরে রাখা সম্ভব নয়। একটি স্থায়ী কিছু দরকার;—যার মাধ্যমে মস্তিষ্কে জমতে থাকা বিপুল তথ্যের ভারকে স্থানান্তর করে সে হালকা হতে পারবে। সাংকেতিক পদ্ধতিতে সবকিছু লিখে রাখার পথ সে বের করে ফেলল। মানে ওই লিপি আবিষ্কার করল সে। কাগজ বানানোর তরিকাও দিব্যি শিখে নিলো! মুছবে না এরকম কালি বানিয়ে ফেলল ঝটপট।

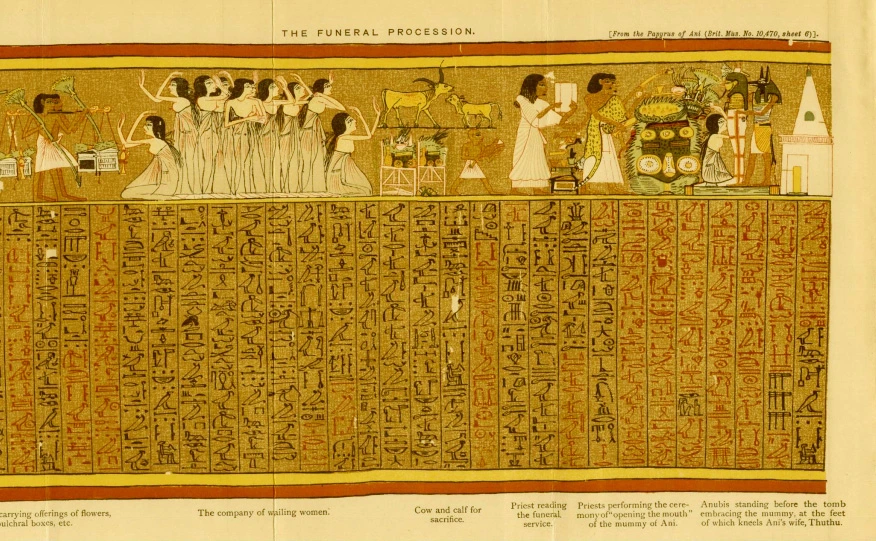

এই-যে কাণ্ড মানুষ ঘটাল, তার প্রথম কোপ কিন্তু গিয়ে পড়েছিল মা-প্রকৃতির ওপর। মিশরে প্যাপিরাস কাগজে ফারাওরা বুক অব দ্য ডেড কিতাবখানা লিপিবদ্ধ করেছিল প্রথম। বুক অব দ্য ডেড তো আর কিছু নয়, ওটা ছিল ফেরাউন শাসনামলে কেউ মারা গেলে তাকে কীভবে সদগতি করা হবে ইত্যাদির মতো বিচিত্র প্রথাচারের বিবরণে ঠাসা একখানা কিতাব। যেখানে আবার ইহকাল-পরকাল নিয়ে প্রবচন ও তন্ত্রমন্ত্র রয়েছে প্রচুর।

বুক অব দ্য ডেড সাংকেতিক কিতাব,—যাকে ফেরাউনদের ধর্মগ্রন্থ বলা যায় হয়তো। আমি পড়ার চেষ্টা করেছিলাম একদা, তবে অধিক যেতে পারিনি। গবেষকদের জন্য বইটি পরম উপকারি ও সুস্বাদু হত পারে,—আমাদের জন্য নয় অতট সুখের। ব্যাটারা এই কিতাব রচনায় ব্যবহার করেছে প্যাপিরাস। যার থেকে আবার আমরা মিশরীয় সভ্যতার ব্যাপারে জানতে পেরেছি অনেক।

এখন প্যাপিরাস তো আমাদের এখানকার নলখাগড়ার মতো নীল নদের ধার ঘেঁষে জন্ম নিতো। মানুষ তার ভিতরের নরোম শাঁস কেটে কাগজ বানানোর ভাও রপ্ত করে। প্যাপিরাসের ইচ্ছে-স্বাধীন বেড়ে ওঠা ও মরে যাওয়ার সুখ সেদিন থেকে আর বজায় থাকেনি। কিতাবের হাতে বন্দি ও কচুকাটা হতে হলো নদীর ধারে বেড় ওঠা বেচারা প্যাপিরাসকে। যার সূত্রপাত মনুষ্যসৃষ্ট অকারণ উদ্ভিদহত্যায়, তাকে ভালো মানি কী করে?

অতঃপর,—ক্রমান্বয়ে দেখা দিলেন গুটেনবার্গ সায়েব। তিনি আবিষ্কার করে বসলেন ছাপাখানা। শয়ে-শয়ে কিতাব নিমিষে ছাপানো ব্যাপার থাকল না। এভাবে আমরা পৌঁছে গেলাম এমন এক বিশ্বে, যেখানে গুগল মামার হিসাব মোতাবেক বছরে চারশো কোটি গাছ কেবল কাগজ বানাতে কাটা পড়ছে!

অফিস-আদালত থেকে আরম্ভ করে জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিনোদন… সবতাতে কাগজের বিপুল ব্যবহার এখনো অব্যাহত। কাগজবিহীন পৃথিবী অবশ্য বেশি দূরে নেই। পেপারলেস ওয়ার্ল্ড-এ আমরা পা রাখতে চলেছি। চারশো কোটি গাছ ফি বছর অকারণে সাবাড় হওয়ার যন্ত্রণা থেকে রেহাই মিললেও ফায়দা হচ্ছে না বিলকুল।

কাগজবিহীন যান্ত্রিক পদ্ধতিতে মানুষের মগজ থেকে নির্গত বিপুল তথ্যরাশি সঞ্চয়ে মা-প্রকৃতির ভাঁড়াড়ে টান পড়ছে প্রতিনিয়ত। কম্পিউটারের মস্তিষ্ক বা প্রসেসর তৈরির অন্যতম আকর সিলিকন চিপ তৈরির উপাদান সিলিকন স্বয়ং একপ্রকার খনিজ পদার্থ। যতপ্রকারের চিপ পৃথিবীতে বনছে প্রতিদিন, সেগুলোর জন্য খনিজ পদার্থ মাটি থেকে তুলে আনা ছাড়া গতি নেই।

শুধু কি তাই, চ্যাট জিপিটির মতো সকল কাজের কাজিকে দিয়ে এই-যে আমরা এতোকিছু করিয়ে নিচ্ছি, সেখানেও খর্চার অঙ্ক বিপুল। ওই ব্যাটার মগজ ঠাণ্ডা রাখতে যেসব সার্ভার ব্যবহৃত হয়, সেখানে প্রতিদিন চার হাজার মানুষের পানীয় জলের পিপাসা মিটানো যাবে, এই পরিমাণ পানির প্রয়োজন পড়ছে। বিদ্যুতের কথা আর নাই-বা তুললাম। বিদ্যুৎ তো হাওয়া থেকে আসে না। প্রকৃতিতে বাড়ন্ত বিবিধ উৎস সেখানে সম্বল মানুষের।

বই হচ্ছে সভ্যতার মহাফেজখানা। স্মৃতিভাণ্ডার বলতে পারেন। কোটি-কোটি হরফে সাজানো মহাফেজখানা কোনো কারণে মুছে গেলে মানুষের তৈরি সভ্যতা টিকবে না। আমরা অচিরে হয়ে উঠব স্মৃতিহীন ও বিস্মরণের শিকার এক প্রজাতি। হয়তো ফেরত যাবো প্রাগৈতিহাসিক সময়ে;—পুনরায় নতুন করে শুরু করতে হবে যাত্রা। এই ভীতি থেকে বইয়ের প্রতি ফ্যাসিনেশন তৈরি করানো হয়েছে।

আদতে পৃথিবীর সর্বোত্তম উমদা কিতাবসমূহ প্রকৃতিবক্ষে যত কূজন ও কোলাহল, যত শব্দ ও নীরবতা, যত দৃশ্যব্যঞ্জনা রয়েছে,—তাদের তুলনায় শানমানে অতি নগণ্য। জানার ক্ষুধা থেকে চিন্তা ও অনুভূতির বিকাশ। চিন্তা ও অনভূতি থেকে পয়দা হচ্ছে তথ্য বা স্মৃতি। আর, বিস্মরণের ভয় থেকে বাঁচতে সৃষ্টি হয়েছে কিতাব। যেখানে মানুষ প্রকারান্তরে তার নিজের জয়গান গাইছে দিবারাত।

এমনকি সে যখন ঈশ্বর অথবা প্রকৃতির দিকে অপার বিস্ময় নিয়ে দৃকপাত করে, একে বিচিত্র অনুভূতি ও চিন্তাজালে ব্যাখ্যা করে, সেখানেও লেগে থাকে তার নিজেকে পরিতুষ্ট করার অজস্র দাগ আর খতিয়ান। সুতরাং বই পাঠে ক্যায়া ফয়াদা এ-কথা ভেবে মাঝেমধ্যেই হাবা হাসমত লাগে নিজেকে।

বই এখন এতটাই কেজো সামগ্রী, যার পাল্লায় পড়ে উত্তম সাহিত্য বা এরকম সব বইপত্রও আর নয় উপভোগ্য। আমরা কেবল অবিরত শিখতে চাই বইয়ের থেকে। উপভোগ নিয়েছে বিদায়। সড়ক আমরাই বন্ধ করেছি নিজ হাতে। ক্লারিস গাভেরা নামের অখ্যাত এক নির্মাতার বানানো পাঁচ মিনিটের স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রটি এই বার্তা বোধহয় বহন করছে।

হোমওয়ার্কেরে চাপে নাজেহাল এক মেয়ের কাছে বই কেমন দুঃস্বপ্ন হয়ে ওঠে তার নমুনা এখানে পাবো। নিদ্রাহীনতা অতঃপর তার মধ্যে জন্ম দেয় সেই বোধির, যেখানে সে টের পায় বইয়ের অক্ষরে সংগোপন থাকে বিচিত্র সব শব্দ আর সাংগীতিক হল্লা। সবগুলো একত্র করলে এক মস্ত গোলমালে ভরা কোলাহল আমরা পাই। এটি মজাদার ও একইসঙ্গে ভীতিকর অবশ্যই। তার বাইরে বই পাঠ … সো বোরিং!

বই হচ্ছে মানব সভ্যতার সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও বিপজ্জনক উদ্ভাবন। প্রকৃতির সঙ্গে প্রথম যুগান্তকারী বিচ্ছেদ কিন্তু হত্যা ছিল না। কথার কথা, আদিমানব-মানবী আদম ও হাওয়ার দুই পুত্র হাবিল ও কাবিলের মাঝখানে নারীর প্রবেশ সমস্যা তৈরি করেছিল।

ইসলামি মিথ অনুসারে আদম ও হাওয়া যেহেতু প্রথম মানব-মানবী ছিলেন, হাওয়ার গর্ভে জন্ম নেওয়া কুড়িজন সন্তানকে জোড়ায়-জোড়ায় ভাগ করে বিবাহপ্রথার সূত্রপাত ঘটালেন ঈশ্বর। স্থির হলো প্রতি জোড়া থেকে একজন ছেলে অথবা মেয়েক বেছে নেওয়া হবে, তার সঙ্গে অন্য জোড়ার ছেলে বা মেয়ের বিয়ে দেবেন আদম-হাওয়া।

হাবিল ও কাবিল ছির প্রথম জোড়া। এখন হাবিলের বোন বলে যাকে সাব্যস্ত করা হচ্ছে, তার সঙ্গে কাবিলের, এবং কাবিলের জন্য সাব্যস্ত বোনের সঙ্গে হাবিলের বিয়ে দেওয়ার এন্তেজাম করলেন আদি মানব-মানবী। কাবিল তা মানতে চাইল না। কারণ, তার ভাগে পড়া বোনটি ছিল অধিক সুন্দরী। রূপের নেশায় কাবিল তার বোনকে বিয়ে করতে জেদ ধরে বসল। আদম-হাওয়া ফাঁপরে পড়ে আল্লাহর শানে কুরবানির বিধান দিলেন। যার কুরবানি আল্লাহ কবুল করবেন তার পছন্দ চূড়ান্ত হবে। কুরবানির পর দেখা গেল কাবিলেরটা কবুল হয়নি। কাবিল তখন রাগের মাথায় হাবিলকে হত্যা করে।

প্রথম মানবহত্যা ঘটে গেল। আদম-হাওয়া কী-কারণে বিবাহপ্রথায় গেলেন তখন, তার পেছনে বংশধারা রক্ষাসহ নানা কারণ হয়তো ছিল। বড়ো কথা সেটি নয়। এখানে বিবেচ্য এই-যে, বেহেশতি বাগানে বেড়ে ওঠা বৃক্ষ ও সেখানে ঝুলন্ত টসটসে ফল হচ্ছে অনিষ্টের মূল। ওই ফল ছিল ঈশ্বরের মধ্যে সংগোপন এমন সব উত্তম ও অধম কাণ্ডের সমষ্টি, যেখানে তিনি নিজের মধ্যে দেবতা ও দানব বনার খেলা খেলছিলেন।

আদম-হাওয়া ফলভক্ষণের সুবাদে এই কিতাবের ভাগিদার হয়ে বসল। তারপর থেকে তার মধ্যে ঈশ্বর ও দানবের এক অপূর্ব নরক আমরা দেখছি। কিতাবে যার সবটা সে ধারণ করছে অবিরত। নাম দিয়েছে সভ্যতা।

সভ্যতা থেকে যারা দূরে, তারা কি কিতাব না পেয়ে অসুখী? আমার তা মনে হয় না কখনো। যেমন ধরেন, আমাদের বঙ্গোপসাগরে নর্থ সেন্টিনেল নামে একটি দ্বীপ রয়েছে। ভারতের আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের নিকটবর্তী এই দ্বীপ। সেখানে নর্থ সেন্টিনেলিজ নামে এক আদিম ও প্রাগৈতিহাসিক মানব গোত্রের বসবাস রয়েছে বলে আমরা জানি।

আফ্রিকা থেকে হাজার-হাজার বছর আগে এই দ্বীপে তারা ঘাঁটি গেড়েছিল। তারপর আর কোথাও স্থানান্তরিত হয়নি। শত-শত বৎসর ধরে অনেকে এই মানব গোত্রের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। নর্থ সেন্টিনেলে অন্য মানবের আগমনকে তারা সবসময় রুখে দিয়েছে। প্রাণ নিয়ে কেউ ফিরতে পারেননি সেখান থেকে।

সেন্টিনেলিজরা বর্শা দিয়ে মাছ শিকার করে। বন্য জীবজন্তু পাকড়াও করে। ফলমূল আহার করে। শিকার, ভোজন আর নিদ্রার বাইরে কোনো জীবন তাদের রয়েছে কি-না… জানে না কেউ। সকল চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর ভারত সরকার আইন করে নর্থ সেন্টিনেল দ্বীপের তিন নটিক্যাল মাইল সীমানায় মানব-অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে চিরতরে।

সুনামিতে আশপাশের দ্বীপবাসীরা বিপন্ন হলেও স্যাটেলাইট ছবি জানাচ্ছে, সেন্টিনেলিজরা ঠিকই নিজেকে রক্ষা করেছে। কীভাবে… তার উত্তর অজানা। প্রকৃতি নামক বই থেকে তাদের সবটা শেখা। এবং এই প্রকৃতির বাইরে নিয়ে এলে তারা বাঁচে না। অসুখ-বিসুখে মরে যায়। ইংরেজ আমলে এই চেষ্টা করা হয়েছিল, এবং তাতে কয়েকজন অক্কা পেয়েছিল তাৎক্ষণিক।

সেন্টিননেলিজরা অধিক সুখী, নাকি আমরা বই পড়ুয়ার দল অধিক? এর উত্তর আমার কাছে আজো ধাঁধা মনে হয়। তবে এটি বলা যায়, বই বস্তুটি পাঠের জন্য সুখকর কিছু নয়। বই দিয়েই সভ্যতা যেমন বিকশিত হয়েছে, বই দিয়েই সভ্যতাকে নরক বানানোর কাজ সমানে চলছে।

মানব সভ্যতায় রয়েছে বইয়ের ব্যাপারে মানুষের বিচিত্র ছুৎমার্গ, বিদ্বেষ, আর নিষেধাজ্ঞা। ফ্যাসিবাদ যেমন বইকে পোড়াতে ভালোবাসে। সে রচনা করতে চায় এমন বই যেটি কেবল তার মাহাত্ম্য তুলে ধরবে। এই বই আবার চেঙ্গিস খানকে দস্যু ও বর্বর বলে দাগায়। কী হাস্যকর!

চেঙ্গিস খান ও তার উত্তরসূরি হালাকু খান তথা মঙ্গলদের উত্থান ঘটার দিনকালে অসংখ্য জনপদ আর মানুষ কচুকাটা হয়েছিল। চেঙ্গিস ছিল মঙ্গোলিয়ার গহিন থেকে উঠে আসা দুর্দমনীয় দানব। বন্যতা যার শিরোভূষণ। তার কাছে সভ্যতা মূল্য রাখেনি। না রাখারই কথা।

তবে সে যা করেছিল, সেটি ফ্যাসিবাদের মতো বই থেকে আহরিত জ্ঞানের নিরিখে বাকি সমুদয় বই ধ্বংস করার খেলার মতো নয় নির্মম। তার অভিযানে লেগে ছিল প্রকৃতির রোষ। মা-প্রকৃতি তাকে পাঠিয়েছিলেন মানুষের সভ্যতা ছারখার করতে। তাতে অনেক নিরীহ প্রাণ ঝরলেও বইয়ের ওপর বানানো মানব সভ্যতায় যত অনাচার আজো ঘটছে, সে-তুলনায় চেঙ্গিসকে আমি বলব নিষ্পাপ।

চেঙ্গিজ খান, হালাকু খানদের নিষ্পাপতায় ছিল বন্যতা। মানুষের নিষ্পাপ সাজার ভানের চেয়ে তা শতগুণ উত্তম। সুতরাং, বই মানব বিরচিত সভ্যতার নিয়ামক হিসেবে অনন্য হলেও প্রকৃতিবিরোধী এক সৃজনকলা। তাকে আমরা পাঠ করি সভ্যতার খাতিরে।

বই পাঠের সময় আমরা ভুলে যাই,—বন্য সভ্যতায় যারা এখনো ক্লায়কেশে বেঁচে আছে, তারা নয় আমাদের বইয়ের ভাষায় দাগানো অসভ্য। বরং প্রকৃতিবক্ষ থেকেই তারা শিখে নিয়েছে পৃথক সভ্যতা তৈরির বনেদ। আগুন আবিষ্কার থেকে আরম্ভ করে পর্ণকুটির আর অস্ত্রশস্ত্র,—যার সবটাই নিছক আত্মরক্ষার খাতিরে তারা ব্যবহার করে;—যেখানে রয়েছে সভ্যতার আসল বনিয়াদ। অপ্রয়োজন হত্যাকে যে-সভ্যতা করে না সমর্থন।

আমাদের পঠিত বই কেবল শেখায়,—নিজেকে পৃথক বলে জানান দেওয়ার সংগোপন ক্ষুধা। সভ্যতা থেকে কোনো একভাবে নির্গমন নিতে পারলে আধুনিক সভ্যতার বনেদ বই হয়ে উঠবে পৃথিবীর সবচেয়ে অপ্রয়োজনীয় বস্তু;—যার পেছনে চারশো কোটি বৃক্ষহত্যার দাগ লেগে আছে।

বইয়ের ভাষায় দেখা সভ্যতার সঙ্গে বইয়ের বাইরে বসে দেখা সভ্যতার মেরুদূরত্ব ঘুঁচবার নয়। আমাদের রক্ত-মাংসে যে-সভ্যতা বিরাজ করে, তাকে বহন করতে আমরা বাধ্য। সেটি এ-কারণে যে,—রুশোর সামাজিক চুক্তির নিয়ম সেখানে আমাদেরকে তাড়া করে বেড়ায়।

এটি এমন এক দ্বন্দ্ব, যার প্রতিফলন আমরা দেখেছি সত্যজিৎ রায়ের ম্যাগনাম ওপাস আগুন্তুক-এ। বারবার দেখার মতো একটি ছবি। এটি ভাবার জন্য যে,—বই পড়াটা মন্দ অভ্যাস নয়, তবে সভ্যতার কলঙ্কতিলক মাথায় রেখে তাকে পাঠ করাটা আরো উত্তম। এছাড়া নিজের হাতে রক্তের দাগ দেখার আতঙ্ক ও পরিতাপ আমরা টের পাবো না কখনো। না ভুলতে পারব এই সত্য,—মানব সভ্যতা বিলুপ্ত হলে প্রকৃতির কোথাও উফ আওয়াজ অবধি উঠবে না কখনো। কারণ, মানুষকে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন সকলের ওপর নির্ভরশীল জীব করে, কিন্তু মানুষের ওপর একটি পিঁপড়েও নয় এতটুকু নির্ভরশীল।

. . .

কিন্তু, মিনহাজভাই! বই—সভ্যতার শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার হিসেবে যার গুণগান চলে এসেছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে, তাকেই যদি বলা হয় পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক উদ্ভাবন, তবে নিশ্চয়ই তা পাঠকের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। বইয়ের পৃষ্ঠায় গাঁথা এই মানবসভ্যতার জয়গাথা আসলে কতখানি পরিবেশের বিনিময়ে লেখা হয়েছে? কীভাবে প্রকৃতি, গাছপালা, খনিজ পদার্থ, জল আর বাতাস নিঃশেষ করে এই মহাফেজখানা গড়ে তোলা হয়েছে—সেই প্রশ্নটিই এখানে মূল।

বই পাঠ অনেকের কাছে পবিত্র অভ্যাস, অনেকের কাছে অভিজাত শখ। তবে যারা ঠেকায় পড়ে পড়ে, তাদের কাছে বই একধরনের যন্ত্রণার উৎস। পাঠ, যা একসময় ছিল আত্মানুসন্ধানের দরজা, আজ হয়ে উঠেছে তথ্যমূলক চাপ। পাঠ্যবইয়ের দুঃস্বপ্নে ভোগে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, অফিসিয়াল ডকুমেন্টে গলা টিপে মারা পড়ে সাহিত্যের আবেগ, আর জ্ঞানসাধনার বদলে প্রতিষ্ঠিত হয় ‘শিখে ফেলো, ভুলে যেয়ো না’ নামক নির্দেশনামা। উপভোগ নয়, পড়াশোনার ছকে বাঁধা এই বইপাঠ যেন এক নিঃশ্বাসহীন অনুশাসন।

কিন্তু বই কেন আবশ্যক হয়ে উঠল মানুষের কাছে? এর পেছনে রয়েছে মৃত্যুচেতনা। মানুষ জানে, সে ক্ষণস্থায়ী। সে বুঝেছে, তার মস্তিষ্কে প্রতিনিয়ত জমা হতে থাকা জ্ঞানের পাহাড়—স্মৃতির সঞ্চয়—মুখে-মুখে ধরে রাখা অসম্ভব। তাই দরকার হলো এমন একটি ‘স্থায়ী পাত্র’, যেখানে তার চিন্তা, অনুভব ও অভিজ্ঞতার ভার লিপিবদ্ধ থাকবে, উত্তরপুরুষ তা রপ্ত করে বাঁচতে শিখবে। এভাবেই জন্ম নিল লিপি, কাগজ, কালি—এবং শেষপর্যন্ত কিতাব।

প্রথমদিকে এগুলো যেমন ‘স্মৃতির ঠাঁই’ ছিল, তেমনই ছিল আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক শাসনের হাতিয়ার। যখন ছাপাখানা আবিষ্কার হল, তখন যেন বই তৈরি একটি বিপ্লব নয়—বরং একধরনের উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিণত হলো। কথা সত্য, আজ বছরে কোটি কোটি গাছ শুধু কাগজ বানাতে কাটা পড়ে! ডিজিটাল যুগে প্রবেশ করে আমরা হয়তো কাগজকে বিদায় বলছি;—’পেপারলেস ওয়ার্ল্ড’-এর দিকে ছুটছি। কিন্তু স্মৃতির ভার তো হারায়নি; বরং আরও বেড়েছে। আজ বই নেই, কিন্তু আছে সার্ভার—বিশাল ডেটাসেন্টার, যেখানে বইয়ের বদলে জমা রাখা হচ্ছে চিন্তা, ছবি, ভিডিও, অনুভব, ইতিহাস।

আর এই প্রক্রিয়ার মূলে আছে ‘স্মৃতির লিপিবদ্ধকরণ’—অর্থাৎ, বইয়ের ডিজিটাল উত্তরসূরি। বই হয়তো মুদ্রিত আকারে নেই, কিন্তু তার পদ্ধতিগত কাঠামো—তথ্যসঞ্চয়, পুনর্পাঠ, স্মৃতি ও বিস্মরণ—অবিকল রয়ে গেছে। একে আমরা ডিজিটাল বই বলি না, বলি তথ্যপ্রযুক্তি। কিন্তু ‘পাঠ’ বদলায়নি—তেমনটাই অটুট থেকে গেছে ‘চাপ’। চাপ থেকে মানুষ মুক্তি পায়নি।

তবু, বই মুছে গেলে মানুষ অচিরেই ফিরে যাবে প্রাগৈতিহাসিক অবস্থায়—এই আশঙ্কা একেবারে অমূলক নয়। কারণ, সভ্যতা আসলে স্মৃতির বিন্যাস। মানুষ যতটা না শক্তিতে টিকে থাকে, তার চেয়ে বেশি টিকে থাকে অভিজ্ঞতার বিনিময়ে;—একটি প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে জ্ঞান, অভিপ্রায়, স্বপ্ন ও ভুলের বিনিময়ে। আর এই আদান-প্রদানের আধার হিসেবে বই এক অনিবার্য মাধ্যম।

তবুও, প্রশ্নটা থেকেই যায়—এই বই কি প্রকৃতির পক্ষেই কথা বলছে? প্রকৃতি কি চায় তার শরীর থেকে উঠে আসা কাঠ, শাঁস, খনিজে গঠিত এই মস্ত স্মৃতিবাহকের জয়গাথা শুনতে? মানুষ তার জয়গান গায়—চিন্তা আর অনুভূতির সম্মিলনে যে-শব্দমালা সে তৈরি করে, তা লিপিবদ্ধ করে রাখে, তার জন্য সাফাই দেয়। এমনকি সে যখন প্রকৃতি বা ঈশ্বরের দিকে বিস্ময়ের চোখে তাকায়, সেখানেও লিখে রাখে নিজের মনোভাব, নিজের ভয়, নিজের কল্পনা—অর্থাৎ নিজের ছায়া।

তাই বলা যায়—বই একদিকে যেমন মানুষের আত্মজয়যাত্রার দলিল, অন্যদিকে প্রকৃতির ওপর মানুষের বিজয়গাথাও বটে। এই দ্বৈততা থেকে উত্তরণ সহজ নয়। প্রশ্ন হলো—আমরা কি বইকে উপভোগ করতে পারছি, না কি কেবল ব্যবহার করে চলেছি?

আজকের পাঠ-সংস্কৃতি আর আনন্দময় নয়। বই আজ শুধু তথ্যভান্ডার, কল্পনার পাখা নয়। হোমওয়ার্কে নাজেহাল ছোট্ট মেয়েটির চোখে বই এক দুঃস্বপ্ন, যার পাতায় সংগোপনে জমা হয় শব্দের গোলমাল, শোরগোল ও আতঙ্ক।সেই আতঙ্ক আমাদের চেপে ধরেছে সমাজজুড়ে—আমরা কেবল শিখি, উপলব্ধি করি না।

বইয়ের প্রশ্ন তাই কেবল পাঠের প্রশ্ন নয়; এটি প্রকৃতি, পরিবেশ, স্মৃতি ও বিস্মরণের প্রশ্ন। বই যে-প্রেম, সেই পাপও। আর বই যে-প্রজ্ঞা, সে বিভ্রমও বটে।

পুনশ্চ :

আপনার প্রতিক্রিয়ার শুরুতে উল্লেখ করেছেন—’বই পড়াটা পৃথিবীতে সবচেয়ে বিরক্তিকর কাজ’, এবং মানুষ রাক্ষস হয়ে উঠেছে বইয়ের কারণে;—এইরকম উক্তির বিপক্ষে থেকে বই যে সবসময় ‘ভালো’ বা ‘উপকারী’—তা যেমন বলা যায় না, তেমনই বইকে একেবারে ‘দোষী’ বানানোও যুক্তিসঙ্গত নয়। জ্ঞানের উপকরণ কখনও নিজে ভালো বা খারাপ নয়—তার প্রয়োগই প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। যে-বই দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্ব রচিত হয়, সেই মাধ্যমেই আবার মুক্তিসংগ্রামীরও জন্ম হয়। তাই না?

মানবসমাজ হাজার হাজার বছর ধরে সভ্যতার পেছনে শ্রম, সময় ও রক্ত ব্যয় করেছে। গুহাবাস থেকে গ্লোবাল সিটির দিকে যাত্রায় মানুষ আবিষ্কার করেছে আগুন, চাকা, লিপি, রাষ্ট্র, প্রযুক্তি—অর্থাৎ সভ্যতার সোপান। এইসব উদ্ভাবন ও অর্জন নিঃসন্দেহে মানুষকে জীবন-দুর্ভোগ থেকে মুক্তি দিয়েছে, কিন্তু সেই একই সভ্যতা জন্ম দিয়েছে দাসত্ব, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশ, যুদ্ধ, বৈষম্য ও নিপীড়নের ইতিহাসও। অর্থাৎ সভ্যতার ইতিহাস একপাক্ষিক নয়; এতে রয়েছে উজ্জ্বল সাফল্য ও গা-শিউরে ওঠা অন্ধকার অধ্যায়ের সহাবস্থান।

কখনও কখনও মনে হয়—সভ্য মানুষ থেকে তারাই ভালো, যারা সভ্যতা থেকে দূরে। তথাকথিত ‘অসভ্য’ বা ‘আদিম’ সমাজে দেখা যায় প্রকৃতিনির্ভর জীবনযাপন, সহাবস্থান, পারস্পরিক নির্ভরতা এবং সম্পদের সম্মিলিত ব্যবহার।

তবে আদিম সমাজও নিখুঁত নয়। সভ্যসমাজের সকল কিছুই নষ্ট নয়। আসলে সভ্যতার মধ্যে লুকিয়ে থাকা নেতিবাচক প্রবণতাগুলোর প্রকৃতি অনেক বেশি সাংগঠনিক ও ক্ষমতানির্ভর। যুদ্ধ, শোষণ, দমন, পরিবেশ ধ্বংস ইত্যাদি নেতিবাচকতা বহু মানুষের জীবনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে, তাই সেগুলো দৃষ্টিগোচর হয় বেশি। তাতেই কি আমরা বলব সভ্যতা একটানা ব্যর্থ? বরং বলা যায়—সভ্যতা তো এখনও একটি অসমাপ্ত প্রকল্প, যাকে বারবার পরিশুদ্ধ করতে হয়।

সভ্যতা মানে কেবল প্রযুক্তি নয়, মূল্যবোধও। আজকের দুনিয়ায় কেউ যদি নিজেকে সভ্য বলে দাবি করে, তাহলে তাকে কেবল প্রযুক্তি ব্যবহারকারী বা শহরের নাগরিক হিসেবে নয়, একজন মানবিক, দায়িত্বশীল ও ন্যায়পরায়ণ মানুষ হিসেবে বিচার করতে হবে। সভ্যতা তখনই অর্থবহ, যখন তা ক্ষমতাশীলের সুবিধা নয়, দুর্বলের আশ্রয় হয়ে ওঠে।

সভ্যতা নিঃসন্দেহে মানুষের এক মহৎ সাধনার ফল, কিন্তু সেই সভ্যতা যদি মানুষকে বাঁচাতে না পারে, মাটিকে রক্ষা করতে না পারে, তবে তার অহংকার অসার। তাই প্রয়োজন—সভ্যতার মধ্যেই এক নবচেতনার শুদ্ধিব্রত। তখন আমরা বলতে পারব, আমাদের এই সাধনা বৃথা যায়নি।

মিনহাজ ভাই, আপনি বইকে জ্ঞান বা মুক্তির প্রতীক না বানিয়ে বরং সেটিকে এক ‘মৌলিক বিচ্ছেদের যন্ত্র’ হিসেবে দেখিয়েছেন। বই আসলে কেবল জ্ঞান সংরক্ষণ করে না; বই নির্মাণ করে ব্যাখ্যার একচ্ছত্রতা;—যেখানে ‘সত্য’ কে লিখবে, কোন ব্যাখ্যা মর্যাদা পাবে, কার ইতিহাস জুটবে বইয়ের পাতায়—এসব নির্ধারিত হয় ক্ষমতার কাঠামো অনুযায়ী।

আপনার বক্তব্য : বই হচ্ছে মানব সভ্যতার সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও বিপজ্জনক উদ্ভাবন। এমন বক্তব্যে সভ্যতার নির্মাণকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয় না? অন্যদিকে, সেন্টিনেলিজদের উদাহরণ মূলত সভ্যতার প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড়ায়নি; বরং তারা হয়ে ওঠে সভ্যতার বিকল্প। তারা বই না-পড়েও টিকে আছে, প্রকৃতির পাঠই তাদের সিলেবাস। তারা রাষ্ট্র, চিকিৎসা, ইতিহাস বা ধর্মগ্রন্থ ছাড়াই একটি সম্পূর্ণ জীবন ধারণ করছে। এখানে একটি জরুরি প্রশ্ন—সেন্টিনেলিজরা অধিক সুখী, নাকি আমরা বই পড়ুয়ার দল?

এটি স্রেফ তুলনা নয়—এটি এক মৌলিক অস্তিত্বগত প্রশ্ন। বইয়ের মাহাত্ম্যকে প্রশ্নের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে আমাদের দৃষ্টিকে জাগ্রত করেছেন। আপনি চ্যালেঞ্জ করেছেন—যে জ্ঞান সবসময় মুক্তি আনে না, বরং তাকে কাজে লাগিয়ে গড়ে তোলা যায় শোষণ, নিপীড়ন ও বিভাজনের গহ্বর।

তবে একথাও বলা যায়—বই যেমন সভ্যতার হাতিয়ার, তেমনই বই সভ্যতার আত্মসমালোচনার আয়না হতে। আজ আপনি যে-ভাষায় এই লিখেছেন, সেটাও এক বইসঞ্জাত চেতনার ফসল। সুতরাং বইয়ের সমস্যাটি তার অস্তিত্বে নয়, তার ব্যবহারে, তার মালিকানায়, আর তার নিয়ন্ত্রণে। বই একটি খোলা ছুরি। একজন তা দিয়ে মাংস কাটে, অন্যজন হত্যা করে। প্রকৃত প্রশ্ন বইয়ের পৃষ্ঠায় নয়, পাঠকের বিবেকে।

. . .

. . .