শর্ট ইন্ট্রো : বুদ্ধিজীবী সংক্রান্ত রচনাটি থার্ড লেন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ-এ জানুয়ারি ৫ ও ৬ তারিখে সম্পন্ন আলাপ থেকে আমরা এখন থার্ড লেন-এ সংকলিত করছি। আলাপের প্রথম অংশ ইতোমধ্যে নেটালাপ বিভাগে আমরা প্রকাশ করেছি। আলাপের দ্বিতীয়াংশ প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় (হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের সদা সক্রিয় সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান জাভেদের পাঠসংযুক্তিসহ) আসুন ভাবি বিভাগে প্রকাশ করা হলো। পৃথক দুটি বিভাগে প্রকাশিত আলাপ পাঠকের আলাদা করে অথবা একত্রে জুড়ে পাঠ করতে আশা করি অসুবিধা হবে না। সেইসঙ্গে বিষয়টি নিয়ে তাদের পাঠমন্তব্য আমাদের প্রীত করবে অনেক। ধন্যবাদ।

. . .

বুদ্ধিজীবীর জাত-মান-কুল নিয়ে তর্ক-বিতর্ক এখন আর নতুন ঘটনা নয়। নানা মুনির নানা মতের ভিতর দিয়ে যেটি সচরাচর নির্মলেন্দু গুণের কবিতা, অমিমাংসিত রমণীর মতো মনে ধাঁধা আর বিরক্তির রেশ রেখে যায়। রেশটিকে এখন রূঢ় সত্য ধরে নিয়ে উক্ত বিষয়ে বাংলা ভাষায় ক্রিয়াভিত্তিক শব্দের বিশেষত্ব বর্ণনায় পটু কলিম খান ও রবি চক্রবর্তী কী বলেছেন সে-খবরটি নিলে বোধহয় মন্দ হয় না। বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ, আমরা সবাই জানি, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বঙ্গীয় শব্দকোষ-এর প্রেরণায় রচিত। ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির শরণ মেগে পৌরাণিক জগৎ বা সোজা বাংলায় মিথের আড়ালে সংগুপ্ত ইতিহাসের বাস্তবানুগ ব্যাখ্যা তাঁরা দিতে চেষ্টা করেছেন। ভাষাতত্ত্বের জায়গা থেকে তাঁদের কাজ নিয়ে অনেকে অবশ্য দ্বিমত পোষণ করে থাকেন। প্রশ্নও তোলেন হামেশা। বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য নমুনায় শব্দের প্রতীকী অর্থ নির্ধারণের বিপরীতে ক্রিয়া বা কর্মসূচক ঘটনাকে শব্দের অর্থ উদঘাটনে উপজীব্য করার পন্থাটি তথাপি চিত্তাকর্ষক। গুণী দুই মনীষা প্রণীত অভিধান হাতে নিলে বুদ্ধি এবং বুদ্ধিজীবী শব্দ দুটির ব্যাখ্যা নিয়ে ভাবিত হওয়ার যথেষ্ট অবকাশ তৈরি হয়। তাঁদের বক্তব্যের সারকথা নিচে তুলে ধরছি। কলিম ও রবি সেখানে বলছেন …

বুদ্ধি শব্দের অর্থ ব্যাখ্যায় কলিম ও রবি বৈদিক উৎসে গমন করেছেন। তাঁদের মতে প্রাচীন ভারতে বুদ্ধি বলতে যারা দ্বারা বোধ সাধন হয় তাকে বোঝানো হতো। এখন বোধ এসেছে বুধ থেকে। যুক্তিনির্ভর জ্ঞান ও তার প্রয়োগ বিষয়ে দক্ষ ব্যক্তিকে সেকালে বুধ নামে সম্বোধনের রীতি প্রচলিত ছিল। এখানে আবার দুটি ভাগ রয়েছে। বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সম্পর্ক বা একালের ভাষায় প্রকৃতিকে বোঝার তরিকায় বস্তুর উপযোগিতা পর্যবেক্ষণ ও অনুমান সেকালেও চর্চিত বিষয় ছিল। একে বোঝার মানস-প্রক্রিয়া হচ্ছে অব্যক্ত; আর বোঝা সারা হলে তার যে-প্রয়োগ যুক্তি আকারে প্রকাশ পাচ্ছে, তাকে সেখানে বুদ্ধি বলা হচ্ছে। অর্থাৎ, যে-ব্যক্তি ইহজাগতিক বস্তুজগৎ সম্পর্কে মানসিক উপলব্ধি লাভ করেছেন এবং সেখান থেকে যৌক্তিক পন্থায় একে ব্যাখ্যার করার পাশাপাশি বাস্তবজীবনে কাজে লাগাচ্ছেন,- তিনি হলেন বুদ্ধিমান।

মানুষের মন বা বেদের ভাষায় অন্তঃকরণকে সে-আমলে দুভাগে ভাগ করা হতো। মন যখন বস্তুর কার্যকারণ তালাশে নিয়োজিত, তার প্রকৃতি সেখানে নিশ্চয়াত্মক থাকে না। কার্যকারণ বুঝে ওঠার পর মনের মধ্যে যুক্তি জন্ম নেয়। যুক্তি অনুসারে মানুষ বস্তুজগৎকে ব্যাখ্যা করে। বাস্তবজীবনে বিবিধ কার্য সম্পাদনে সে এই যুক্তিকে কাজে লাগায়। এই ব্যক্তির মন সেখানে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানে পৌঁছায় তখন। নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানে যদি নিজেকে সে অটল বা আবদ্ধ করতে থাকে তাহলে বিপদ! তার মনে অহংয়ের জন্ম হয় তখন, যেটি তাকে ক্রমশ কট্টর প্রাণীতে পরিণত করে। সুতরাং যুক্তির জগতে অন্ধ হয়ে থাকার মানে হলো সে কেবল বুদ্ধিচর্চা করছে,- মননবৃত্তির নয়। মননবৃত্তি কখনো যুক্তিকে ধ্রুব ভাবে না। সে প্রশ্নশীল ও নিরহংকার;- অনুসন্ধানী। বেদের ভাষায় মনের এই স্বরূপ হচ্ছে চিত্ত। চিত্ত কেবল তালাশে থাকে, আর যুক্তিতে অটল মন চিত্তহারা বুদ্ধি-প্রতিবন্ধী। কলিম ও রবি লিখছেন :

চিত্ত আসলে মিত্র-গুণসম্পন্ন; এবং অহঙ্কার বরুণ-গুণসম্পন্ন। দ্র. অগ্নি, ইন্দ্র। সাধারণত মানুষের অন্তঃকরণ যখন মননবৃত্তিকে অবহেলা করে শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তি গ্রহণ করে এবং তার অহঙ্কার নামক কর্মচারীদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভশীল হয়ে যায়, চিত্ত-রূপী করণেরা পাত্তা পায় না, তখনই সে ‘একঝোঁকা' হয়ে মৌলবাদী হয়ে যায়। যাদের অন্তঃকরণ সেভাবে সক্রিয় হয়, তেমন মানুষদের চিনতে হলে আপনি একালের ধর্মব্যবসায়ী, অ্যাকাডেমি-শিক্ষিত কট্টর যুক্তিবাদী, কট্টর বিজ্ঞানবাদী, কিংবা কট্টর মার্কসবাদীদের মধ্যে তেমন বহু মানুষকে পেয়ে যাবেন। আজকের বিশ্বসভ্যতা এই 'একঝোঁকা' বুদ্ধিবৃত্তি গ্রহণকারীদের দ্বারা পরিচালিত বলেই এই সভ্যতার এত দুর্গতি। রবীন্দ্রনাথ এইরূপ বুদ্ধিবৃত্তিকে চিনতে পেরে স্বয়ং একে ‘একঝোঁকা' বলে শনাক্ত করে গেছেন। আমাদের মনে হয়েছে, শব্দার্থের নিয়মানুসারে যাঁরা মননবৃত্তি গ্রহণ করে জীবনে যথেষ্ট সফল হন, তাঁদের মনীষী বলা যায় এবং যাঁরা বুদ্ধিবৃত্তি গ্রহণ করে জীবনে যথেষ্ট সফল হন, তাঁদের বুদ্ধিজীবী বলা যায়। এই বুদ্ধিজীবী শব্দটি মনীষীর ঠিক পরের ধাপের মানুষদের অভিহিত করার জন্যই সৃষ্ট হয়েছিল বলে মনে হয়। (দ্রষ্টব্য : বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ; দ্বিতীয় খণ্ড; ৪৪৬ ও ৪৭ পৃষ্ঠা; কলিম খান ও রবি চক্রবর্ত্তী)

খেয়াল করলে দেখছি, কলিম ও রবি এখানে মনীষা ও বুদ্ধিজীবীকে পরিষ্কার দুটি ভাগে ভাগ করছেন। যে-লোক যুক্তিসিদ্ধ বুদ্ধিতে ভর করে জীবনে করে খাচ্ছে, তিনি বুদ্ধিজীবী। তার মানে এখানে ভার্সিটির অধ্যাপক আর হোটেলের চাপরাসি বা কারখানার শ্রমিক এক বরাবর। সমাজে এনাদের ভূমিকাকে মার্কসীয় ছকে শ্রমমূল্য দিয়ে খুব ভালোভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। গোল বাঁধছে মনীষার কারবারিদের নিয়ে। এনারা হয়তো জীবনে করে খাওয়ার জন্য আর পাঁচজনের মতো একটা কিছু করেন, তার বাইরে মননবৃত্তির চর্চাও করে থাকেন । তাদের ভূমিকা সেখানে অন্বেষক ও ভাবুকের। সৃজনশীল ও নিতনব চিন্তা পয়দা করতে উন্মুখ থাকেন তারা। কোনো কেন্দ্রে বাঁধা পড়তে অনিচ্ছুক থাকেন সদা। সুতরাং তাদের শ্রম-উপযোগ মাপার তরিকা সমাজের হাতে থাকতে হবে। এমনসব ভাবনা তারা পয়দা করতে পারেন যেটি মার্কসীয় কিংবা অন্য যে-কোনো ধাঁচে বনতে থাকা সমাজবিকাশের অন্তরায় বা প্রতিকূল। এখন এর জন্য তাদেরকে সমাজ শাস্তি দিবেন, নিবৃত্ত করবেন, শূলে চড়াবেন অথবা মতপ্রকাশের ছাড়পত্র দিবেন ও সেটিকে মোকাবিলা করবেন ইত্যাদি পরম প্রাসঙ্গিক হবে সেখানে।

কলিম ও রবির মতে শ্রমদান যার জীবিকা তিনি শ্রমজীবী। বুদ্ধি দান যার জীবিকা তিনি বুদ্ধিজীবী। অর্থাৎ দিমাগ বেঁচে যিনি করে খাচ্ছেন, তাকে এই অভিধায় ফেলা যায়। কলিম ও রবি এখানে এসে আবার আপত্তিও ঠুকছেন। তাঁদের মতে,- এটি পশ্চিমা কায়দায় বুদ্ধিকে Faculty of reasoning-এর প্রকোষ্ঠে আটকে ফেলে। বুদ্ধি আদতে অনেক ব্যাপক পরিসরে ক্রিয়াশীল। ভারতবর্ষে বুদ্ধির দুটি স্বরূপ ছিল। একদিকে যে-ব্যক্তি যুক্তিসংগত উপায়ে বস্তুর আন্তঃসম্পর্ককে ব্যাখ্যা করে ও সেই অনুপাতে প্রয়োগে যায়, সে হলো বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিজীবী। এটি তাকে নিশ্চয়াত্মক জগতে স্থিত রাখে, যেখানে সে করে খাচ্ছে। অন্যদিকে বুদ্ধিকে যে-ব্যক্তি চিত্তের অনুকূল করে, সেখানে সে প্রশ্নশীল ও অন্বেষক, সোজা কথায় মনীষা। তার ভাবনার মূল্য সমাজকে দিতে হবে। সে বুদ্ধিজীবী নয়, তবে বুদ্ধিবিহারী। বহুমাত্রিক বৈচিত্র্যে জ্যোতির্ময়। এই বুদ্ধিস্বরূপ লোকটি ব্রহ্ম। জগৎকে তিনি মনের মধ্যে ধারণ ও সংহার করছেন অবিরত।

যাই হোক, কলিম ও রবি প্রণীত বুদ্ধিজীবীর ক্রিয়াভিত্তিক ভাষান্তর ও ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা নিয়ে আপাতত আলাপে যাবো না। এখানে তর্কের অবকাশ যেমন আছে, ভাবনার রসদও মিলছে বটে। বড়ো কথা হচ্ছে, বুদ্ধিজীবীর ফ্রেমিং একালে এমনভাবে করা হয়েছে যেটি নিয়ে প্রশ্ন সার্বত্রিক। পঞ্চব্রীহি ধানের উদ্ভাবক আবেদ চৌধুরী যেমন বলেছিলেন,- ধান গবেষণা নয়, ধান নিয়ে কবিতা লিখলে এদেশে আমি বুদ্ধিজীবী হতাম। কথা সত্য। আবেদ চৌধুরী ও তাঁর কৃষকসমাজ যুগ-যুগ ধরে ধানের সৃজনশীল উদ্ভাবনে শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন, তথাপি তাঁরা কেউ পোড়াকপাল এই দেশে বুদ্ধিজীবীর কাতারে পড়েন না। একালে বুদ্ধিজীবীকে যেভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে তার সাপেক্ষে এই ধানবিজ্ঞানীর ক্ষোভ যথেষ্ট যুক্তিসংগত।

কিন্তু কলিম ও রবি চক্রবর্ত্তীর জগতে প্রবেশ করলে আন্দাজ পাওয়া যায়,- সমাজে বুদ্ধি দান বা বিক্রি করে খাওয়া লোক যেমন অতি আবশ্যক, অন্যদিকে সরাসরি বুদ্ধি দান করে না কিন্তু নতুন বুদ্ধির তালাশে থাকে, এরকম পাগলাদের জায়গাও সেখানে থাকা জরুরি। এছাড়া কেবল যান্ত্রিক বুদ্ধি পয়দা হবে, এবং সমাজ হয়ে উঠবে চরম নিরস এক মরুভূমি।

. . .

পাঠ সংযুক্তি : মোস্তাফিজুর রহমান জাভেদ

মিনহাজ ভাই বুদ্ধিজীবীর মাপকাঠির ওপর বিশ্লেষণী আলো ফেলেছেন। ফারুক সাদিকের সলিমুল্লাহ খানকে ক্রিটিক করে রাখা বক্তব্যের সূত্র ধরে মার্কসীয় দর্শনে বুদ্ধিজীবীতার সংকট ও পরিধি বিষয়ক বিশ্লেষণ যে-কারণে গুরুত্ব রাখে বলে আমার ধারণা। বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোর মৌলিক সমস্যা হচ্ছে পক্ষ-বিপক্ষের বাইরে তৃতীয় চিন্তাকে সে স্বীকার করতে সহজে সম্মত হয় না। স্বাধীন চিন্তার বিকাশ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে হয় ঘটে না অথবা এর সম্ভাবনা সীমিত থাকে সেখানে। কলিম খান ও রবি চক্রবর্তী সংকলিত বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ থেকে বুদ্ধিজীবি ও মনীষী শব্দের বুৎপত্তিগত যে-ব্যাখ্যা মিনহাজ ভাই হাজির করেছেন,- আমার মনে চলতে থাকা একাধিক জিজ্ঞাসার একটির উত্তর সেখানে পাচ্ছি। সেই প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করি বরং।

প্রথমত, ইন্টেলেকচুয়ালের পরিভাষা হিসেবে বুদ্ধিজীবী শব্দের ব্যবহার আমার কাছে যৌক্তিক মনে হয়নি কখনো। শব্দটির মধ্যে পরগাছাসুলভ ভাব বেশ তীব্র। বুদ্ধি বেঁচে জীবিকা নির্বাহে সম্পৃক্ত থাকায় শুরুতেই সংকীর্ণ একটি ভাব মনে চলে আসে। কলিম খানরা এখানে মনীষী শব্দটির ব্যাখ্যায় যে-অর্থে পৌঁছান, সেটি বরং আমার কাছে অধিক যৌক্তিক মনে হচ্ছে।

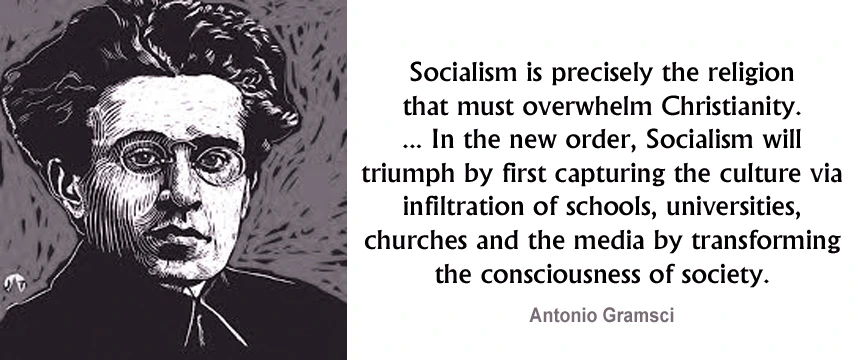

যাইহোক, ইন্টেলেকচুয়াল বা বুদ্ধিজীবী, যে-নামে ডাকি না কেন, এর সংজ্ঞা ও ভূমিকা নিয়ে তর্ক-বিতর্কের নিরসন ঘটবে বলে মনে হয় না। প্রত্যেকে তার নিজের মতো করে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে থাকেন। মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষায় আন্তোনিও গ্রামসির গুরুত্বের কথা আমরা সবাই জানি। বুদ্ধিজীবী ও সুশীল সমাজকে গ্রামসি সমাজ পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক ভাবতেন। স্বাধীন চিন্তাবিদ হিসেবে কাজ করতে বুদ্ধিজীবীদের উৎসাহিত করতেন এই মার্কসবাদী। আবার কার্ল কাউটস্কি, পিয়ারে বুর্দো প্রমুখ বুদ্ধিজীবীদের নানামুখী ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করে গেছেন। তবে রাষ্ট্র ব্যবস্থার কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ হয়ে যাবার পর ওই শ্রেণির স্বাধীনতা থাকবে কিনা সেটি মার্কসীয় তাত্বিকরা সরাসরি আলোচনা করেননি। বাস্তবে সেরকম কিছু ঘটতেও দেখিনি আমরা।

বিপরীত দিক থেকে পুঁজিবাদী সমাজবাবস্থায় উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বুদ্ধিজীবী প্রচলিত সমাজব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে এবং ধনিক শ্রেণির স্বার্থরক্ষায় ঐতিহাসিক ভূমিকা নিভিয়ে চলেছেন। খুব কম সংখ্যক বুদ্ধিজীবী রাষ্ট্রীয় শ্রেণি অথবা গোষ্ঠী-কাঠামোর বাইরে মুক্ত পরিসরে নিজের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটাতে সফল হয়েছেন। শাসক অথবা নিজস্ব শ্রেণির হয়ে ভূমিকা পালনের ঐতিহাসিক প্রবণতার কারণে স্বাধীন চিন্তার বুদ্ধিজীবী তাই সবসময় সংখ্যালঘু। বিংশ শতাব্দীতে সত্যিকার বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা পালন পালনকারী দু-একজনের নাম উল্লেখ করতে চাই। বার্ট্রান্ড রাসেল মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় সোচ্চার ছিলেন। বুদ্ধিজীবী তকমা বহন করা পছন্দ করতেন না রাসেল। জাঁ পল সার্ত্রেও যুগান্তকারী অবদান রেখেছেন। পুঁজিবাদী সমাজবিকাশের দেওয়া নোবেল পুরস্কারের টোপ প্রত্যাখ্যান করতে দ্বিধা করেননি সার্ত্রে। মিশেল ফুকো যেমন প্রচলিত ক্ষমতা কাঠামোর সমালোচক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। আরো অনেকে আছেন যাঁরা প্রকৃত অর্থে স্বাধীন চিন্তাচর্চায় কখনো পিছু হটেননি।

বুদ্ধিজীবীর সংজ্ঞা ও ভূমিকাকে স্লাভোয় জিজেক চমৎকারভাবে আমাদের সামনে হাজির করছেন এখন। বুদ্ধিজীবী হিসেবে কেবল জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে বিবেচনায় নিতে জিজেকের আপত্তি অকপট। সমাজের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গতিপ্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে যিনি অংশ নিচ্ছেন, তাকে বুদ্ধিজীবী হিসেবে ভাবেন জিজেক। তাঁর মতে বুদ্ধিজীবীকে বিদ্যমান সমাজব্যবস্থা, মতাদর্শ ও চিন্তাধারার সমালোচক হতে হবে। বর্তমান ব্যবস্থার বিকল্প নতুন চিন্তাধারা ও সমাজব্যবস্থার ধারণা তিনি সামনে নিয়ে আসবেন। কেবল তাই নয়, জনগণকে তাদের পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন ও পরিবর্তনে উৎসাহিত করা তার কাজের মধ্যে পড়ছে, যেখানে তিনি স্বয়ং সক্রিয়ভাবে অংশ নেবেন। এর পাশাপাশি বুদ্ধিজীবীদের অন্তর্গত দ্বন্দ্বকেও প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন জিজেক। তিনি দেখিয়েছেন,- বুদ্ধিজীবী একদিকে সমাজ পরিবর্তনে কাজ করতে আগ্রহী আবার অন্যদিকে সামাজিক স্বীকৃতি ও অর্থনৈতিক সুখ-সুবিধা সহজে ছাড়তে চান না। এটি স্ববিরোধিতা এবং তার জন্য হানিকর।

বিতর্কের অবকাশ সত্ত্বেও ওপরের আলোচনা থেকে কিছু সারসংক্ষেপ হাজির করছি এখানে :

১. মার্কসীয় তত্ত্বে বর্ণিত প্রচলিত শ্রেণিকাঠামোর বাইরে থেকে বুদ্ধিজীবী নিজের বুদ্ধিভিত্তিক চর্চা জারি রাখেন। এক্ষেত্রে তিনি স্বাধীন চিন্তার অধিকারী। ২. তিনি প্রচলিত মতাদর্শের সমালোচক, যেহেতু মতাদর্শ মাত্রই একসময় নিশ্চলতায় আটকে যায়। ৩. বুদ্ধিজীবী কখনো সামাজিক স্বীকৃতির মুখাপেক্ষী হতে পারেন না। তিনি জানেন, এটি আসলে ফাঁদ ছাড়া কিছু নয়। ৪. ব্যবস্থা নিয়ে অনবরত প্রশ্ন জারি রাখেন ও একে প্রগতির লক্ষণ বলে মানেন। ৫. তিনি সত্য অনুসন্ধানে সদা অটল থাকেন। ৬. ব্যক্তি থেকে সামাজিক ব্যবস্থা, পরিবেশ থেকে প্রাণীজগতের স্বার্থ তাঁর অনুসন্ধানের বিষয়। বৈশ্বিক বোধ যেখানে মৌলিক। ৭. তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আবিষ্কার ও প্রভাব বিষয়ে তিনি সচেতন ও সোচ্চার।

ওপরে বুদ্ধিজীবীর যে-লক্ষণগুলো চিহ্নিত করলাম, সেগুলোকে আপাতদৃষ্টে কঠিন ও অনেকক্ষেত্রে অবাস্তব মনে হতে পারে। পথ অবশ্যই এখানে কন্টকাকীর্ণ, কিন্তু মুক্তচিন্তার চর্চায় এটি নিয়তি। বাংলাদেশের মতো দেশে সত্যিকার অর্থে মুক্তচিন্তার পরিসর আজো গড়ে ওঠেনি। যে-শ্রেণি নিজেকে এখানে বুদ্ধিজীবী মনে করেন তারা বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। নিজের আখের গোছানো তাদের একমাত্র কাজ। আমাদের এখানে বুদ্ধিজীবীর চরিত্র ধারণে সম্ভাবনাময় অংশটি আবার ক্ষতিকর মতাদর্শিক ভাবধারায় প্রভাবিত এবং যারপরনাই আবদ্ধ।

. . .

. . .

One comment on “বুদ্ধিজীবী কী দিয়া মাপব?-২”