স্বচ্ছতার সংস্কৃতি ও দগ্ধ সমাজ

বিয়ং-চুল হান-এর (Byung-Chul Han) ভাববিশ্ব : প্রথম পর্ব

বিয়ং-চুল হান (Byung-Chul Han) সমকালীন দর্শনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চিন্তক। অনেকদিন ধরে ফাঁপা সমাজকাঠামোর অন্তরালে ব্যক্তিমানুষের সঙ্কট, বিচ্ছিন্নতার কারণ অনুসন্ধানে নিজেকে নিবেদিত রেখেছেন। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা কীভাবে ব্যক্তিমানুষকে ধ্বংসে লিপ্ত, এবং কেমন করে শোষণের নতুন বেড়াজাল তৈরির মাধ্যমে মানুষকে বিচ্ছিন্ন সত্তায় রূপান্তিরত করছে,—তার গভীর বিশ্লেষণ হানের রচনাকে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। আজকের যুগবিশ্ব ও সামাজিক বিন্যাস যদি বুঝতে হয় তাহলে তাঁর রচনার দিকে ফিরে তাকাতেই হবে।

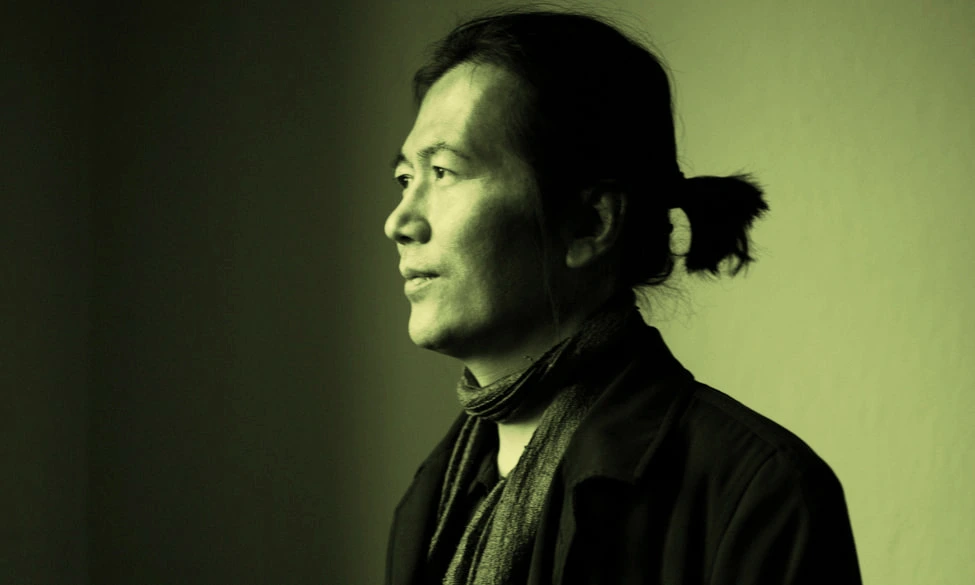

বংশসূত্রে কোরিয়ান বিয়ং-চুল হান দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। বাইশ বছর বয়সে জার্মানিতে পাড়ি জমান তিনি। জন্মভূমি কোরিয়ার মতো জার্মানির সঙ্গেও তাঁর আত্মিক সংযোগ নিবিড়। আধুনিকতা পরবর্তী বিশ্বে সাংস্কৃতিক পালাবদলের মনোযোগী পর্যবেক্ষক ও বিশ্লেষক হিসেবে নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছেন তিনি। ফ্রেইবুর্গ ও মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের সঙ্গে জার্মান সাহিত্য ও ক্যাথলিক ধর্মতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। ফ্রেইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মার্টিন হাইডেগারকে নিয়ে পিএইচডিও সম্পন্ন করেন সেইসময়। অন্তরে মরমি এই ভাবুক দেরিদার থেকে সবক নিয়েছেন কিছুদিন। প্যারিসে দর্শনশাস্ত্রের পাঠ নেওয়ার সময় দেরিদাকে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন তিনি।

বিয়ং-চুল হানের ভাবনার জগৎটি প্রধানত সমকালকে আবর্তন করে গড়ে উঠেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সামাজিক পালাবদলের তরঙ্গে তথ্য-প্রযুক্তি ও নব্য-উদারতাবাদের (Neoliberalism) প্রভাব বিষয়ে তিনি গভীর ভেবেছেন, এবং লিখছেন নিরন্তর। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে দগ্ধ সমাজকে (The Burnout Society) ভাবুকরা লুফে নিয়েছিলেন। বইটিকে নয়া দুনিয়ার কারিকুরি বোঝার পক্ষে ল্যান্ডমার্ক হিসেবে অনেকে বিবেচনা করেন। মানবসমাজে অতিরিক্ত কাজের চাপ আর আত্মশোষণের ফলে সৃষ্ট ক্লান্তি ও বিষণ্ণতাকে প্রখর চোখে পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি চমৎকার বিশ্লেষণও করেছেন হান।

দগ্ধ সমাজ ছাড়াও স্বচ্ছতার সমাজ (The Transparency Society) শিরোনামে মলাটবন্দি বইয়ে প্রযুক্তির পথ ধরে সমাজে অতিরিক্ত স্বচ্ছতার সংস্কৃতি ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তার মধ্যে সক্রিয় সাংঘর্ষিক দিকটির ওপর আলো ফেলেছেন এই ভাবুক। সামাজিক মনস্তত্ত্ব বিবেচনায় এটিকে তিনি অবক্ষয়ের বড়ো কারণ বলে বিবেচনা করে থাকেন। ব্যক্তিমানবের জীবনে যেসব জটিলতা, সঙ্কট ও গন্তব্যহীন অনিশ্চয়তা আমরা অহরহ দেখতে পাই,—এখন এর নেপথ্যকাহিনি খুঁজতে নেমে সমাজে স্বচ্ছতার মাত্রাজ্ঞান তাঁকে প্রচণ্ড ভাবিয়েছে। স্বচ্ছতা বলতে আমরা কি বুঝে থাকি ইদানীং? আমাদের বোঝাপড়ায় এর মাত্রাজ্ঞান কি বজায় থাকছে? মাত্রাজ্ঞান যদি বজায় না থাকে তাহলে কী ঘটতে পারে ও এখন ঘটছে, এবং উক্ত ঘটনার পরিণাম… ইত্যাদি নিয়ে জোরালো প্রশ্ন ও যুক্তি ছুড়ে দিয়েছেন হান।

মানব সংস্কৃতিতে স্বচ্ছতার নতুন বিন্যাসকে পাখির চোখ করা বিয়ং-চুল হানের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রচনার মধ্যে মনোরাজনীতি : নব্য উদারতাবাদ ও ক্ষমতার নতুন প্রযুক্তি (Psychopolitics: Neoliberalism and New Technologies of Power) নামক রচনাটি অন্যতম। নতুন প্রযুক্তি ও নব্যউদারতাবাদকে ঘিরে জন্ম নেওয়া নীতি-নৈতিকতা কীভাবে ক্ষমতাকে আরো সূক্ষ্ম ও নিয়ন্ত্রিত কর্তৃত্ববাদ কায়েমের পথে চালিত করে তার সুনিপুণ ব্যাখ্যা বইটিকে পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় করেছে। সাজানো আন্তঃসম্পর্কের বর্তমান ও প্রথাচারের অন্তর্ধান (The Disappearance of Rituals : A Topology of the Present) শিরোনামে লেখা বইয়ে আধুনিক সমাজে বিবিধ আচার-অনুষ্ঠানের বিলুপ্তি ও তার সাংস্কৃতিক প্রভাব নিয়ে সবিস্তারে ভেবেছেন তিনি।

হানের এ-পর্যন্ত রচিত বইপত্রের সবটাই অবশ্যপাঠ্য। তালিকায় ঝাঁকের কৈয়ে যন্ত্রপ্রযুক্তির সম্ভাবনা (In the Swarm : Digital Prospects) আলাদাভাবে উল্লেখযোগ্য। সোশ্যাল মিডিয়া বা সমাজমাধ্যম কীভাবে সমাজে বিশৃঙ্খলা উৎপাদনে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখছে সেটি তিনি ব্যাখ্যা করেছেন এখানে। তথ্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোর প্রভাবে মানব প্রজাতির জীবনে ব্যক্তিস্বকীয়তার পতনকে ময়নাতদন্তের অধীন করেছেন তিনি। বইটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানে করার আশা রাখি।

ইরোসের যাতনা (The Agony of Eros) বইয়ে ভালোবাসা, আকর্ষণ ও মানব-সমাজে আদি বা অকৃত্রিম সৃষ্টির প্রতীক গণ্য গ্রিক দেবতা ইরোসের (Eros) অবক্ষয়ের ওপর আলো ফেলতেও বাকি রাখেননি। সমাজ এখন সহনীয় মাত্রার চেয়ে গতিশীল। গতিশীলতা মানুষকে অবিরত কিছু একটা হয়ে দেখাও বা পারফর্ম করতে তাড়া দেয়। তাকে অন্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে ও নিজেকে কামিল প্রমাণে বাধ্য রাখে। করে দেখানো, হয়ে দেখানো, অর্থাৎ পারফরম্যান্স এখানে নিছক আমোদের বিষয় নেই আর! আজকের বিশ্বে আমোদ বা বিনোদনও অস্তিত্ব আর মর্যাদা রক্ষার প্রতীক। পারফর্ম করতে যেয়ে মানুষের মধ্যে জন্ম নিতে থাকে উদ্বেগ ও মনোচাপ। জীবন এমন এক খেলার ময়দানে মোড় নিয়েছে, যেখানে হারজিত মানুষের ভবিতব্য ও পরিণাম স্থির করে দিচ্ছে।

প্রেম ও রোমান্সের মধ্যে যে-মাধুর্য একসময় ছিল, আজকের মানবসমাজ তা ধরে রাখতে বিফল বারবার। ডিজিটাল এজ-এ মানবিক সম্পর্কের এলাকাগুলোয় ধস তাই অব্যাহত রয়েছে। ক্ষণস্থায়ী সম্পর্কের প্রকোপ সেখানে তীব্র। হানের সাম্প্রতিক কাজ দ্য স্পিরিট অব হোপ-এর (The Spirit of Hope) নাম এখানে নিতেই হচ্ছে। বইটি একাধিক কারণে উল্লেখযোগ্য। হতাশার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ কী করে নতুন সম্ভাবনার দিগন্তে পৌঁছাতে পারে তার পথ বাতলানোর চেষ্টা তিনি করেছেন। হতাশা কাটিয়ে উঠার ক্ষেত্রে হানের জীবনদর্শন যেখানে প্রাচ্যে বিকশিত মরমি সংবেদন ও একে ঘিরে আবর্তিত প্রথাচারকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নিয়েছে।

বিয়ং-চুল হানের রচনাবলীর দিকে তাকালে আমরা বুঝতে পারি, আজকের পৃথিবীতে সচল সামাজিক বাস্তবতাকে বুঝে নেওয়ার ঘটনায় তিনি কেন এত প্রাসঙ্গিক! বিস্ময়ের সঙ্গে আমরা লক্ষ করি,—যেসব প্রশ্ন আমাদের মনেও জাগে অহরহ, যেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলি হরহামেশা,—তার সঙ্গে হানের ভাবুক চোখে দেখা ব্যাখ্যাগুলো কেমন আশ্চর্য মিলে যাচ্ছে! আমি এখানে সংক্ষেপে তাঁর দার্শনিক চিন্তার স্তরগুলোকে ধারাবাহিক তুলে ধরার চেষ্টা করব।

প্রথমেই তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রচনা দগ্ধ সমাজ (The Burnout Society) বইটির ওপর আলো ফেলতে চাই। আধুনিক সমাজের গভীর সঙ্কটগুলো বইয়ে ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। দেখিয়েছেন,—বর্তমান সমাজে মানুষ নিজেকে তার শত্রুতে পরিণত করেছে, এবং সেখানে নিজেকে সে শোষণ করছে স্বেচ্ছায়। বইটি আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক এ-কারণে যে, হানের বয়ান আধুনিক পুঁজিবাদী শোষণব্যবস্থা ও মানব-সমাজের ওপর এর মনোজাগতিক প্রভাবকে গভীর দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে উন্মোচিত করেছেন তিনি।

তাঁর ব্যাখ্যা আমাদের জানাচ্ছে,—মানুষ কেবল শারীরিক নয়, বরং মানসিকভাবে চরম ক্লান্ত। প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষের এই যুগে তারা একে অন্যের সঙ্গে সর্বক্ষণ সংযুক্ত থাকছে মনে হলেও সেখানে বিশ্রামের অবকাশ আগের মতো নেই। অবিরাম সংযুক্তি বরং আত্মশোষণকে তীব্র করে তুলেছে। পরিণামস্বরূপ উদ্বেগ, বিষণ্নতা ও আত্মহত্যার হার ক্রমাগত বাড়ছে। মানসিক ও স্নায়বিক বৈকল্যকে বিয়ং-চুল হান যে-কারণে মানব প্রজাতির জন্য সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাধি রূপে চিহ্নিত করছেন। আজকের সমাজে যে-রোগগুলো ব্যাপক তার মধ্যে প্রধান কয়েকটির বিবরণ বইয়ে পেশ করেছেন তিনি। সংক্ষেপে তার কয়েকটির পরিচয় এখানে তুলে ধরি বরং :

• ডিপ্রেশন (Depression) : এক ধরনের মানসিক অবসাদ। মানুষের অনুভূতি, আচরণ ও কর্মক্ষমতাকে এটি প্রভাবিত করে।

• অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপারঅ্যাকটিভিটি ডিসঅর্ডার (ADHD) : মনোসংযোগের ঘাটতি, অস্থিরতা ও অতিরিক্ত সক্রিয়তার লক্ষণবিশিষ্ট মানসিক অবস্থা।

• বর্ডারলাইন পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার (BPD) : মানসিক স্থিতিশীলতার অভাব ও ব্যক্তিত্বের শঙ্কাজনক অস্থিরতা।

• বার্নআউট সিনড্রোম (Burnout Syndrome) : অতিরিক্ত কাজের চাপ ও দীর্ঘস্থায়ী মানসিক অবসাদের ফলে ব্যক্তির কর্মদক্ষতা হ্রাস পাওয়া।

শত্রুতা এখন আর বাইরের কোনো শক্তির বিরুদ্ধে নয়, আমরা নিজের বিরুদ্ধে লড়ছি। ক্রমাগত নিজেকে আরো ভালো, আরো উৎপাদনশীল ও আরো দক্ষ করে তোলার যুদ্ধে ক্লান্ত হচ্ছি সারাক্ষণ। আত্ম-প্রতিযোগিতার চাপ সামলাতে না পারায় মানসিক ও স্নায়বিক অবসাদ অনিবার্য হয়ে উঠছে। আগে মানুষকে প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হতো, কিন্তু এখন মানুষ তার নিজেকে নিজের শোষকে পরিণত করেছে। সে তার নিজেকে এই বলে প্রেরণা দিয়ে থাকে,—যত পারো নিজের ওপর চাপ তৈরি করো, এছাড়া সফলতা আসবে না। মানুষ ভাবছে,—যত বেশি কাজ করা যাবে,—সাফল্য নির্ঘাত তার জীবনে ধরা দেবে। এই মানসিকতা মানব-সমাজকে দগ্ধ সমাজের সঙ্গে মানিয়ে নিতে উতলা রাখে, যেখানে তারা ভিতরে-ভিতরে পুড়ে কয়লা হয় প্রতিদিন।

বর্তমান সমাজে সবচেয়ে বড়ো প্রতারণার নাম হচ্ছে স্বাধীনতা। একে এখন নিয়ন্ত্রণ কায়েমের হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগাচ্ছেন ক্ষমতাযন্ত্রের হর্তাকর্তা বিধাতাকুল। অতীত সভ্যতায় মানুষকে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে কাজ করতে বাধ্য করা হতো। এখন তাকে বলা হয়,—‘তুমি স্বাধীন। নিজে সিদ্ধান্ত নাও কী করবে। কোনটা তোমার জন্য উত্তম।’ এই মোটিভেশন প্রকৃত অর্থে মানুষের ওপর স্বেচ্ছা-আরোপিত শাসনকে অনিবার্য রাখছে। স্বাধীনতার অন্তর্নিহিত সত্যের সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক নেই। স্বেচ্ছায় মেনে নেওয়া দাসত্ব, যেখানে মানুষ নিজের ওপর কাজের চাপ বাড়াচ্ছে কেবল! বিশ্রাম ও ব্যর্থতা যেখানে পরাজয়ের লক্ষণ হিসেবে গণ্য হয়।

দগ্ধ সমাজ বইয়ে হান দেখান,—আধুনিক সমাজ আর আদেশনির্ভর (Command-Oriented) নয়, বরং উৎসাহনির্ভর (Motivation-Oriented)। আগে মানুষকে বলা হতো,—‘তোমাকে এটা করতে হবে।’ এখন বলা হয়—‘তুমি যদি চাও, তাহলে এটা করতে পারো। তুমি স্বাধীন। নিজের ভবিষ্যৎ নিজে গড়ে তুলতে বাধা নেই।’ এমন ধারার ইতিবাচক বার্তা আসলে সূক্ষ্ম শোষণ প্রক্রিয়ার দায় মিটায়। এর মধ্য দিয়ে মানুষের ওপর বাইরে থেকে চাপ প্রয়োগের পরিবর্তে তার মনের ভিতরে নিয়ন্ত্রণের বীজ বুনে দিতে সুবিধা হয়।

মানুষ বিশ্বাস করে,—যদি সে সফল না হতে পারে তাহলে দায় তার নিজের। অথচ এই ব্যর্থতা মোটেও ব্যক্তিগত নয়, এটি বরং সাংগঠনিক ও সামাজিক কাঠামোকে নতুন ছকে গড়ে তোলার পরিণাম রূপে মানুষের ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে। আত্ম-উপলব্ধি ও আত্ম-সমালোচনাকে এমনভাবে বদলে দেওয়া হচ্ছে,—একটি মানুষ নিজের বৈষয়িক বিফলতার জন্য নিজেকেই দায়ী করে। আত্মপীড়ন ও আত্মশোষণকে সমাজে এভাবে প্রবল করা হয়েছে;—মানুষ স্বেচ্ছায় নিজের ওপর তা আরোপ করতে দ্বিধা করছে না।

হানের ব্যাখ্যা অনুসারে মানুষ এক অবসাদগ্রস্ত সমাজ-এ (Society of Fatigue) দিন কাটায়। অবিরাম কাজ করতে হয় তাকে। বিশ্রামের সুযোগ যেখানে সীমিত। প্রযুক্তির অভূতপূর্ব অগ্রগতি কোনো কাজে আসছে না। প্রযুক্তি বরং মানুষের জীবনকে সহজ করার পরিবর্তে তাকে অবিরাম কাজে সক্রিয় থাকতে মজবুর করছে। অবসরের সংজ্ঞা পালটে গেছে রাতারাতি! ছুটি কাটাতে দেশবিদেশ ভ্রমণ, আনন্দ করা অথবা বিশ্রামের জন্য বরাদ্দ সময়ের সবটাই যেখানে কর্মে রূপান্তরিত। কর্মচক্রের নতুন এই বিন্যাস থেকে রেহাই পাওয়া কঠিন;—যেহেতু, মানুষের স্বকীয়তা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাকে ধীরে-ধীরে ধসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাকে বন্দি করা হয়েছে এমন এক জেলখানায়, যেখানে নিজের মতো করে ভাবার অধিকার তাকে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু সে কিছু ভাবতে অক্ষম। তার ভাবনায় বিচিত্র সব আরোপিত সরঞ্জামকে আজকের মানবজাতি অপসারিত করতে পারে না। ক্ষমতাটি তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

মানুষ যখন অতিরিক্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন তার সৃজনশীলতা হ্রাস পায়। সৃজনশীল চিন্তার জন্য প্রয়োজন অখণ্ড অবসর। ধীরতা ও নীরবতার প্রয়োজন সেখানে মর্মান্তিক। অতিরিক্ত কাজের চাপ মানুষকে একঘেয়ে ও চিন্তাহীন কায়িক শ্রমিকে পরিণত করে। সত্যিকারের উদ্ভাবনী সমাজ গড়তে হলে মানুষের জন্য বিশ্রামের সুযোগ থাকা অপরিহার্য। বর্তমান যুগবিশ্বে পরিসরটি আর জীবিত নেই। সৃজনশীলতার পরিবর্তে আমরা দেখি নিছক কর্মব্যস্ততা। এমন এক ফাঁদ যেটি আসলে মানুষকে তলে-তলে নিঃশেষ করে দিচ্ছে।

ব্যর্থতা থেকে শেখার অবকাশ এখন স্তিমিত। কর্মব্যস্ত সমাজে সফলতার বিপরীতে ব্যর্থতা গ্রহণযোগ্য নয়। তারা ভাবে বা তাদেরকে ভাবতে বাধ্য করা হয়,—সফল না হলে সমাজে টিকে থাকা যাবে না। ভ্রান্ত ধারণাটি মানব প্রজাতিকে ক্লান্ত ও নিঃশেষ করে দিচ্ছে। আগের যুগে শ্রম বা পরিশ্রমের ধারণা ছিল ভিন্ন। ফুকোর ভাষায় শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজ (Disciplinary Society) রচনা ছিল পূর্ববর্তী সমাজের ভিত্তি। মানুষকে যেখানে শারীরিক শাস্তি ও নির্দেশের ভিতর দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হতো। আজকের সমাজ এর বিপরীত। স্বেচ্ছা-দাসত্ব মেনে নিতে মানুষকে অভ্যস্ত করা হয়েছে। অলসতা বা বিরতিকে ব্যর্থতার শামিল ভাবছে সে। দৃষ্টিভঙ্গিটি তার অবচেতনকে চাপে রাখার পাশাপাশি বিশ্রামের সামর্থ্যকে সংকুচিত করে এনেছে। স্ব-নিয়ন্ত্রণ (Self-Control) ও আত্মশোষণ (Self-Exploitation) মানুষকে কেবল শারীরিক নয়, মানসিকভাবেও ক্লান্ত করছে এখন! হানের মতে, দগ্ধ হওয়ার এটি হলো মূল কারণ।

বর্তমান সমাজকে হান তাই করে দেখাও বা Performance Society নামে অবহিত করছেন। প্রত্যেকে এখানে নিজের দক্ষতা প্রমাণের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। সর্বোচ্চ দক্ষতা অর্জনে তারা মরিয়া। কর্মদক্ষতার মাধ্যমে অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দিতে উতলা। প্রতিযোগিতার এহেন চক্র মানুষকে ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত করবে এটি স্বাভাবিক। এই ধরনের সমাজে বিশ্রাম নেওয়া, ধীরে চিন্তা করা অথবা কাজে বিরতি নেওয়াকে প্রকারান্তরে অসম্ভব ও অবান্তর করে তোলা হয়। মানুষ এভাবে নিজেকে নিজের শত্রুতে পরিণত করছে অবিরত।

এই সময়ের আরেকটি বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো ডিজিটাল প্রযুক্তির অতিরিক্ত ব্যবহার। প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষ সবসময় সংযুক্ত থাকলেও সংযুক্তির মধ্যে মানবিক উষ্ণতার ঘাটতি খোলা চোখেই দেখা যায়। এই সংযুক্তি বাস্তবে মানুষকে অধিক মাত্রায় বিচ্ছিন্ন করে রাখে। সমাজমাধ্যমে তার সক্রিয়তা সম্পর্কের গভীরতাকে হ্রাস করছে প্রতিনিয়ত। ব্যক্তিগত ও মানসিক সংযোগের পরিবর্তে কৃত্রিমভাবে আয়োজিত বায়বীয় সামাজিকতায় মানুষ তার নিজেকে কিম্ভূত প্রমাণ করেই যেন খুশি! বাস্তব জীবনের সম্পর্কগুলো অতীতের যে-কোনো সময়ের চেয়ে তাই অনেকবেশি দুর্বল ও ভঙ্গুর। পরিস্থিতিকে হান সমাজমাধ্যম প্রযোজিত নিঃসঙ্গতা হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন।

ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রসার মানুষকে ২৪ ঘণ্টার শ্রম-নির্ভর জীবনখোপে ঢুকিয়ে দিয়েছে। আগে কাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের স্পষ্ট সীমারেখা মেনে চলত মানুষ। অদ্য সে-সীমারেখা মুছে গিয়েছে। প্রযুক্তি তাকে কাজে সংযুক্ত রাখছে। এটি এক নতুন ধরনের শ্রমকাঠামো, যেখানে মানুষকে বিশ্রামের সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখাটা হচ্ছে মূল লক্ষ্য। এর মধ্য দিয়ে সমাজ ক্রমশ বিমানবিক বিশ্ব বা ডিস্টোপিয়ায় পা রাখতে যাচ্ছে। যেখানে মডেল সিটিজেন রূপে আগামীতে তাকে পুরোপুরি শৃঙ্খলিত ও নিয়ন্ত্রিত করা হতে পারে।

বিয়ং-চুল হানের মতে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ এখনকার শাসনব্যবস্থার মূল চাবিকাঠি। শাসকশক্তি এখন গায়েবি শক্তিতে পরিণত। নজরদারি ও তথ্য-ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে, যার মাধ্যমে নিজেকে অদৃশ্য বা ধরাছোঁয়ার বাইরে রেখে সমাজকে তারা নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার কৌশলে বহাল থাকতে পারছে। দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কর্মকাণ্ডকে পর্যবেক্ষণের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। ব্যক্তিগত গোপনীয়তার ধারণা যে-কারণে অতীত থেকে পৃথক, এবং সেখানে অবক্ষয় পরিলক্ষিত। মানুষ স্বেচ্ছায় সকল তথ্য প্রকাশ করে দিতে কুণ্ঠিত নয় একটুও! তথ্য শুধু জ্ঞানের উৎস রূপে সক্রিয় এমন নয়। মানুষের আচরণ ও অভ্যাসকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে তার ছক তৈরিতে তারা কাজে দিচ্ছে। ছদ্মস্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ছায়ায় মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাকে প্রতিস্থাপিত করার যজ্ঞ ভালোভাবে সফল বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিয়ং-চুল হান একে সবচেয়ে বিপজ্জনক বলে রায় দিচ্ছেন এখন।

হানের ভাবনা একটি আয়নার সামনে মানুষকে দাঁড় করায়। নিজের ক্লান্ত, উদ্বিগ্ন, আর আত্ম-উৎপাদন ও আত্মকামে জর্জরিত মুখচ্ছবি যেখানে দেখতে পায় মানুষ। তিনি দেখান,—আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজে শোষণ বাহ্যিক নয়, অদ্য এটি মানবসত্তার অভ্যন্তরকে নিজের দখলে নিয়েছে। তার স্বপ্ন, কর্মপ্রেরণা ও প্রবণতাকে স্বাধীনতা ভাবতে বাধ্য করছে। হানের দর্শন স্মরণ করিয়ে দেয়,—মানবিক বিশ্ব ফেরত পেতে হলে বিশ্রামের অধিকার ও প্রয়োজনবোধে নিজেকে নিষ্ক্রিয় রাখার সাহস, আর সম্পর্কের গভীরতাকে পুনরায় উদ্ধার করার সংগ্রামে মানুষকে নামতে হবে। এটি মানুষের জন্য নৈতিক ও রাজনৈতিক দায়িত্বে রূপ নিতে চলেছে। ক্লান্ত সমাজে নতুন স্বপ্নবীজ যদি বুনতে হয়, তাহলে মানুষকে সবার আগে আত্মশোষণের বৃত্তচক্র উচ্ছেদ করতেই হবে। এছাড়া মুক্তির আশা সুদূর পরাহত।

. . .

. . .

3 Comments on “দগ্ধ সমাজে বিয়ং-চুল হান-১”