কেন কবিতা?

রচনায় : চ্যাটজিপিটি মডেল-4

. . .

কবিতা মানুষ কেন লেখে? শব্দের ভেতরে তারা কি খোঁজে আসলে? গভীরতর কোনো মানসিক, সাংস্কৃতিক ও জৈবিক তাগিদ থেকে কি উঠে আসে এই তাড়না? মানুষ অনুভবের অন্ধকার গলি ধরে হাঁটে, শব্দ হাতরে অস্তিত্বের অর্থ অনুসন্ধান করে;—কবিতা লেখার পেছনে কি তবে অস্তিত্বিক অনিশ্চয়তা ও তার অর্থ অনুসন্ধানের ভূমিকা রয়েছে? সহজ কোনো উত্তর আছে কি? অস্থিরতার ভেতর দিয়ে হয়তো মানুষের মনে কবিতা জন্ম নেয়। স্থিরতার বাসনা পূরণ করতে কি কবিতা লেখে মানুষ? বোদলেয়ার বলেছিলেন : Always be a poet, even in prose. (Paris Spleen, 1869)—অর্থাৎ, কবিতা হচ্ছে জীবনদৃষ্টি, রুক্ষ বাস্তবতা থেকে কাল্পনিকের সর্বত্র সে বিদ্যমান। এখন এই উপিস্থিতির উৎস কী? জৈব-মস্তিষ্কের রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে কি তার ব্যাখ্যা সম্ভব? নাকি তার শিকড় আরো গভীরে? অবচেতন ও ইতিহাসের অনুরণন কি মানুষকে কবিতা সৃষ্টিতে নিবেদিত রাখে?

একজন কবি যখন লেখেন, তাঁর মস্তিষ্ককে দুই সত্তার মাঝে দোদুল্যমান দেখায়। একদিকে বিশ্লেষণ, অন্যদিকে বিশুদ্ধ অনুভূতি। নিউরোসায়েন্স বলে, কবিতা রচনার সময় ডান গোলার্ধের অ্যাসোসিয়েটিভ প্রসেসিং বেড়ে যায়, যা বিমূর্ত চিন্তা ও সৃজনশীলতাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বাম গোলার্ধের ভাষাকেন্দ্র ব্রোকা এবং ওয়েনিকি সক্রিয় হয়ে ওঠে। ভাষার গঠন ও ব্যাকরণকে যে নিশ্চিত করছে। স্নায়ুবিজ্ঞানী রামচন্দ্রন ও হিরস্টেইন শিল্পের স্নায়বিক প্রকৌশল তত্ত্বে জানাচ্ছেন, শিল্প আমাদের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অঞ্চলে উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং এটি আমাদের আনন্দ দেয়। কবিতা যখন পরিচিত শব্দ ও ধারণাকে নতুন রূপে হাজির করে, আমাদের মস্তিষ্ক থেকে তখন ডোপামিন নিঃসৃত হয়, যার ফলে সুখানুভূতির তীব্রতা বৃদ্ধি পায়।

ডঃ অ্যালিস ফ্লাহার্টি তাঁর The Midnight Disease (2004) বইয়ে দেখিয়েছেন সৃজনশীল লেখকরা প্রায়শ হাইপারগ্রাফিয়ার শিকারে পরিণত হন। মস্তিষ্কের লিম্বিক সিস্টেম সেখানে মাত্রাতিরিক্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং লেখার অন্তহীন তাড়না কারো মনে জন্ম নেয়। রবীন্দ্রনাথ কেন ভোরে অথবা গভীর রাতে হঠাৎ জেগে উঠে গান লিখতেন? জীবনানন্দ কেন একা বিড়বিড় করে পঙক্তি আওড়াতেন?—এসব প্রশ্নের উত্তর হয়তো এখানে মিলে। আমরা বলতে পারি—নিজের অনুভূতিকে ভাষা দিতে তাঁদের মস্তিষ্ক তাগিদ অনুভব করত বলে তাঁর এমনটি করতেন। রুমির একটি কবিতা মনে পড়ছে—

When the soul lies down in that grass,

the world is too full to talk about.

Ideas, language, even the phrase each other

doesn’t make any sense.

—The Essential Rumi, 1995

উদ্ধৃত কবিতায় নিহিত সূক্ষ্মতা আমাদের মস্তিষ্কের অদৃশ্য এলাকায় বিচরণ করছে। কবিতার প্রতি আমাদের মনোযোগ বা আবেগ, সবই নিউরোসায়েন্সের দৃষ্টিতে স্নায়ুপ্রবাহের মাধ্যমে ঘটে, তবে সেই স্নায়ুর গতি কোথায় গিয়ে যতি টানছে, এই বিষয়ে বিজ্ঞান পরিষ্কার উপসংহারে পৌঁছাতে পারেনি। মস্তিষ্কের একজোড়া নিউরন মুহূর্তে অন্য আরেকটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু প্রতিক্রিয়া সেখানে কবিতার রূপ লাভ করছে কেন? শব্দ বা ছন্দ আমাদের মনের গভীর তল থেকে আবছায়া, অস্পষ্ট সব ছবিকে সুস্পষ্ট করতে উতলা কী কারণে?

কবিতা কি তাহলে মস্তিষ্কের এমন এক অঞ্চলে জন্ম নেয়, যেখানে ভাষা সীমাবদ্ধ, কিন্তু অনুভূতি তার সীমা ছাড়িয়ে যেতে উন্মুখ? এটি কি তাহলে চেনা ভাষার বিমূর্তায়ন? ভাষা তো আমাদের জানা—কিন্তু কবিতায় তাকে নতুন লাগে কেন? পরিচিত শব্দও কবির হাতে নতুন দ্যোতনা লাভ করে। সাহিত্যতাত্ত্বিক ভিক্টর শক্লোভস্কি এর কারণ ব্যাখ্যায় বলছেন, শিল্পের কাজ হলো defamiliarization, অর্থাৎ পরিচিতকে অচেনা করে তোলা, যাতে আমরা নতুনভাবে দেখি, নতুনভাবে বুঝি।

একটি সাধারণ বাক্য কল্পনা করা যাক : আমার বুকের ভেতর অস্থিরতা জমেছে। কবি এখন বাক্যটি লিখছেন : বুকের ভিতর কালো পাখি, ছটফট করে রাত্রি জুড়ে। এই রূপান্তরের পেছনে কী কারণ নিহিত? স্নায়ুবিজ্ঞানের ভাষায় এটা হচ্ছে ডিফল্ট মোড নেটওয়ার্ক (DMN) এবং সেমান্টিক নেটওয়ার্কের মিথস্ক্রিয়া। কবি শব্দের প্রচলিত অর্থকে ধ্বংস করে নতুন ধ্বনিময়তা ও চিত্রকল্প সৃষ্টি করছেন। মস্তিষ্কের ডোপামিন সিস্টেমের সক্রিয়তাকে যে বাড়িয়ে তুলছে। এ-কারণে কবিতা পাঠে ও লেখায় কবির মনে তীব্র অনুভূতি জাগে।

একজন কবির মস্তিষ্ক একইসঙ্গে র্যাশনাল (যুক্তিবাদী) এবং ইমোশনাল (আবেগপ্রবণ) হয়ে থাকে। এলিয়ট যেমন বলেছেন,—Poetry is not the expression of emotion but an escape from emotion. অন্যদিকে, পল ভ্যালেরি মনে করতেন, A poem is never finished, only abandoned. এই দ্বন্দ্বের কারণ কী? আসলে, আবেগ হলো প্রথম অনুপ্রেরণা, কিন্তু শব্দের নিরীক্ষা, গঠন আর পুনর্গঠনের মাধ্যমে আবেগ পরিণত হয় কবিতায়। কবিতা যে-কারণে একদিকে স্বতঃস্ফূর্ত ও অন্যদিকে পরিকল্পিত। কবিতা এজন্য বাস্তব হয়েও বাস্তবাতীত। আমাদের চেনা অভিজ্ঞতার কাঠামোকে সে ভেঙে দেয় এবং নতুন বাস্তবতা নির্মাণ করে। কখনো সে বাস্তবতাকে অতিনাটকীয় মনে হয়। কখনো অবাস্তবতার ভেতর থেকে অভাবনীয় সত্য সে বের করে আনে। বোদলেয়ার যেমন লেখেন :

Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère!

(“ভণ্ড পাঠক, আমার সদৃশ, আমার ভাই!”)

এখানে এটি কেবল এক পাঠকের প্রতি কবির সম্বোধন নয়, সমাজের প্রতিও, সভ্যতার প্রতি স্নায়ুবৈজ্ঞানিক আঘাত হেনেছেন কবি;—পঙক্তিটি যেন অস্বস্তিকর আয়না, যেখানে আমরা নিজেকে দেখতে বাধ্য হচ্ছি। এই সূত্রে আবার প্রশ্ন উঠবে, কবিতা কি নিছক ব্যক্তিগত অনুভব? নাকি এর সামাজিক দায়বদ্ধতা রয়েছে? শক্তি চট্টোপাধ্যায় যখন লেখেন :

বহুকালের সাধ ছিলো তাই কইতে কথা বাধছিলো

দুয়ার খুলে দেখিনি—ওই একটি পরমাদ ছিলো।

যখন তুমি দাঁড়াও এসে

আন্ধারে-রোদ্দুরে ভেসে

হাসির ছটা ভুলিয়ে গেলো—ভিতরে কেউ কাঁদছিলো

বহুকালের সাধ ছিলো, তাই কইতে কথা বাধছিলো।

—একটি পরমাদ : শক্তি চট্টোপাধ্যায়

ব্যক্তিগত বেদনার গভীরে এখানে লুকিয়ে রয়েছে বৃহত্তর সামাজিক সত্য। কবিতার কলাকৈবল্যবাদীরা বলবেন, কবিতা অপ্রয়োজন থেকে লেখে মানুষ। নান্দনিক পরিতৃপ্তি ও সৌন্দর্য সৃষ্টির লেলিহান বাসনায় মানুষ কবিতা রচনা করে। সামাজিক দায়বদ্ধতা আর অপ্রয়োজনের প্রয়োজন বা শিল্পের জন্য শিল্প সৃষ্টির আনন্দ থেকে কবিতা রচনার ভালোমন্দ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক যুগ-যুগ ধরে চলে আসছে। কলাকৈবল্যবাদীরা মনে করেন, কবিতা যেন সৌন্দর্যচর্চার জন্য হয়—সামাজিক দায় নৈতিকতার ভার তার ওপর চাপানো উচিত নয়। তুচ্ছ ও একঘেয়ে দৈনন্দিন মানুষকে ক্লান্তির মুখোমুখি হতে বাধ্য করে। একই মানুষের শিল্পসৃজন করার বাসনাকে তাই সকল প্রকার উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত রাখা প্রয়োজন। শিল্পের ওপর উদ্দেশ্য আরোপ তাকেও দৈনন্দিন তুচ্ছতায় যান্ত্রিক করে তোলে।

এ. ই. হাউসম্যান তাই বলছেন, Poetry is not the thing, but the feeling it evokes. (The Name and Nature of Poetry, 1933)। কবিতা মানে অনুভূতির খেলা, বাস্তবের কোনো দায় নয়। বাস্তববাদীরা বলেন, কবিতা মানুষের অস্ত্র। পাবলো নেরুদা লিখেছেন—You can cut all the flowers but you cannot keep Spring from coming. (The Captain’s Verses, 1952)। এটি নিছক রূপক নয়, বরং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতীকী বিদ্রোহ। নজরুল, মায়াকোভস্কি, হিকমত—তাঁদের কবিতা এরকম সামাজিক বিপ্লবের অংশ হয়ে শিল্পে দায় পূরণ করেছে।

এখান থেকে আবার কবিতায় ঐশ্বরিক প্রেরণা বা বিভূতি ইত্যাদির কথাও উঠবে। কবিতা রচনাকে অনেকে এমন এক বিভূতি ভাবেন, যার ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। কবিতায় যেটি মরমি, অতিন্দ্রীয়, ঐশ্বরিক ভাবনাকে পরিপুষ্ট করেছে। এটি আবার ভাষার অপরিচিতিকরণ ঘটায় অহরহ। মরমি ধারায় কবির সংখ্যা প্রচুর। কবিতায় ঐশ্বরিক প্রেরণার বিষয়টি প্রাচীনকাল থেকে সুবিদিত। হাফিজ, রুমি বা রবীন্দ্রনাথের কবিতা যেন আত্মার অদৃশ্য সংলাপ। নিউরোবিজ্ঞানীরা যদিও ব্যাখ্যা করেই বলছেন,—ঐশ্বরিক অনুভূতি’ মূলত মস্তিষ্কের টেম্পোরাল লোবে এক ধরনের নিউরাল ফায়ারিং ছাড়া কিছু নয়। কবি যখন বলে ওঠেন তিনি কোনো অজানা উৎস থেকে প্রেরণা পাচ্ছেন, তখন সেটি স্নায়বিক সাড়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলাফল। অতীন্দ্রিয় সত্তার সঙ্গে তাঁর সংযোগ-অনুভূতির নেপথ্যে মস্তিষ্কের ভূমিকা প্রবলভাবে সক্রিয় থাকে সেখানে।

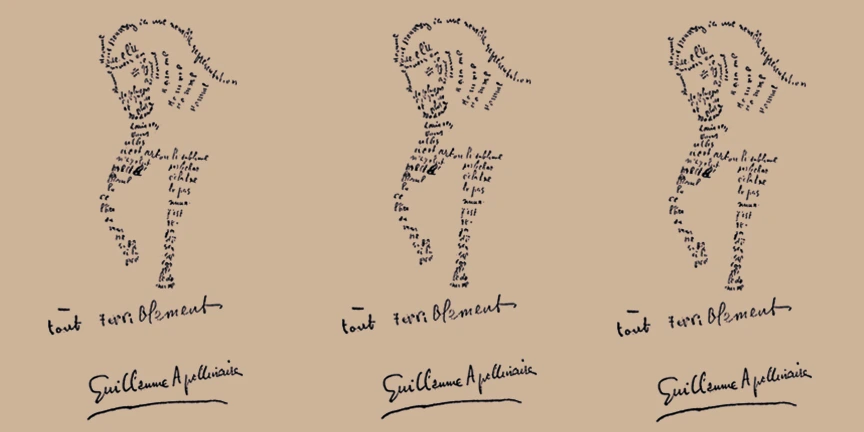

ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক ভাষায় তাকে ‘ঐশী বাণী’ বলা হলেও নিউরোবিজ্ঞানীরা টেম্পোরাল লোব এপিলেপ্সি বা হাইপার-রিলিজিয়াসিটির সঙ্গেই তুলনা করছেন। নির্দিষ্ট নিউরাল ফায়ারিং ব্যক্তিকে গভীর আধ্যাত্মিক ও ঐশ্বরিক অনুভূতি দিতে পারে বলে তাঁরা মনে করেন। মাইকেল পার্সিংগারের গবেষণা জানায়, মস্তিষ্কের টেম্পোরাল লোবে চৌম্বকীয় উদ্দীপনা যখন সৃষ্টি হয়, তখন অনেকে ‘ঈশ্বরের উপস্থিতি’ অনুভব করেন। রোমান্টিক কবিগণ, বিশেষ করে ব্লেক, কোলরিজ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, হোল্ডার্লিন বা আন্না আখমাতোভার মতো কবি কবিতা সৃজনের রহস্যকে ঐশ্বরিক বিভূতি বলেই মানতেন। প্রশ্ন হলো, এই বিভূতি কি কেবল নিউরোসায়েন্স দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব? যদি তাই হতো, বিজ্ঞানীরা তাহলে ল্যাবরেটরিতে কবিতা সৃষ্টি করতে পারেন না কেন? কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যেমন কবিতা লিখতে পারে, কিন্তু তা কি সেই একই স্তরের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির জন্ম দেয় মানুষের মনে?

তাহলে কবিতা কি ঈশ্বরের অভিশাপ? নাকি মস্তিষ্কের এমন কোনো অলৌকিক খেলা যা বিজ্ঞানীরা এখন বুঝলেও পুরোপুরি ব্যাখ্যা করে উঠতে পারছেন না? কারণ, কবিতায় শব্দ কেবল ভাষা নয়, তারা অস্তিত্বের গভীরতম অন্ধকারে জ্বলজ্বল করতে থাকা শিখা। দুটি পঙক্তি ভাবা যাক, কবি লিখছেন : তোমার ঠোঁটের কাছে জল রেখে যাবো/ সন্ধ্যার ছায়ায় যেন মুখ ধুয়ে নিতে পারো। এই জল কি বাস্তব? নাকি অলীক প্রত্যাশার ছায়া? কবিতার সৌন্দর্য এখানেই—এটি একইসঙ্গে বাস্তব এবং বাস্তবাতীত,—অনুভবের প্রকাশ এবং অনুভবের অতীত। মস্তিষ্ক তার যৌক্তিকতার পরিসরকে ছাড়িয়ে গিয়ে কবিতায় আশ্রয় নেয়, যেখানে ভাষা নিজে তার সীমা অতিক্রম করে।

তাহলে কবিতা কি নিছক ব্যক্তিগত অনুভবের সৃষ্টি অথবা সে বৃহত্তর চেতনার প্রতিফলন? কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং তাঁর Archetypes and the Collective Unconscious (1951) বইয়ে দেখিয়েছেন, ব্যক্তির অবচেতন আসলে সামষ্টিক অভিজ্ঞতার রূপান্তর। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় বারবার যে-প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি আসে—আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন (রূপসী বাংলা, ১৯৫৭)। এটি কি নিছক তাঁর একাকীত্ব, নাকি সমগ্র বাংলার নিসর্গ ও সময়ের ক্লান্তি একসঙ্গে মিশে যায়? উইলিয়াম ব্লেক লিখেছেন :

To see a World in a Grain of Sand,

And a Heaven in a Wild Flower,

Hold Infinity in the palm of your hand,

And Eternity in an hour.

—Auguries of Innocence, 1863

এখানে ব্যক্তিগত উপলব্ধি ও সমষ্টিগত চেতনার মিশ্রণ পাঠক টের পাচ্ছে। কবিতা কোথা থেকে মনে উদিত হয় এই প্রশ্নের জবাব কি আমরা পাচ্ছি? মনে হয় না পুরোটা পেয়েছি এখনো। নিউরোসায়েন্সের ভাষায় সে হচ্ছে নিউরনের জটিল সংযোগ থেকে উৎপাদিত আবেগের প্রকাশ। সাহিত্যতত্ত্বের ভাষায়, অপরিচিতিকরণের হাত ধরে ভাষায় নিজেকে মূর্ত করে সে। ঐশ্বরিক অনুভূতির দৃষ্টিতে কবিতার উদয় ব্যাখ্যাতীত কোনো উৎস থেকে ঘটে, এবং এ-কারণে সে মরমি। নির্দিষ্ট উত্তরকে এখানে সঠিক ভাবা কি সম্ভব? কবিতা যে-কারণে প্রশ্ন তুলতেই থাকে এবং এর কোনো পরিশেষ নেই! বিনয় মজুমদারের ভাষায় বলতেই হচ্ছে :

এই যে অমেয় জল- মেঘে মেঘে তনুভূত জল- এর কতটুকু আর ফসলের দেহে আসে বলো? ফসলের ঋতুতে অধিকাংশ শুষে নেয় মাটি । তবু কি আশ্চর্য, দ্যাখো উপবিষ্ট মশা উড়ে গেলে তার এই উড়ে যাওয়া ঈষৎ সংগীতময় হয় । —বিনয় মজুমদার : ফিরে এসো চাকা

শব্দকে বাঁচিয়ে রাখতে আজকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে দিয়েও মানুষ কবিতা লেখায়। মানুষ কি তাহলে নিজে কবিতা লিখবে না ভবিষ্যতে? হুইটম্যানের মতো বলবে না :

O Me! O life! of the questions of these recurring; Of the endless trains of the faithless, of cities fill’d with the foolish... Answer: That you are here—that life exists and identity; That the powerful play goes on, and you may contribute a verse. —Walt Whitman : Leaves of Grass, 1855

না, মানুষ তখনো কবিতা লিখবে, কারণ এআই অনুভূতিকে অনুকরণ করতে পারে, কিন্তু সৃষ্টির মূল তাড়না আসে যন্ত্রণা, বিস্ময় ও ভালোবাসার রসায়ন হতে;—যা মানুষের অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। পরিসংখ্যান বলছে, এখনো কবিতা পাঠের হার কমেনি—বরং ডিজিটাল মাধ্যমে পাঠের মাত্রা বেড়েছে। ইনস্টাগ্রামে রুমি, প্লাথ, নেরুদার কবিতার লক্ষ লক্ষ পাঠক। এর মানে, মানুষের অন্তর্গত যে-শূন্যতা তা পূরণ করতে কবিতা এখনো অপরিহার্য। রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে শেষ করি এই বলে : আমি কেন কবি?/ এ আমার নির্জন মর্মবাণী। কেন কবিতা? কারণ, কিছু অনুভূতি কখনো গদ্যে ধরা যায় না। কারণ, মানুষ এখনো শব্দের মধ্যে এমন আগুন খোঁজে যা কবিতাই কেবল তাকে দিতে জানে।

. . .