. . .

মানুষের মৌলিক চাহিদা কয়টি? কে প্রথম মানুষের মৌলিক চাহিদার সংখ্যা নিদিষ্ট করে দেন? প্রেম ও সেক্স কেন মৌলিক চাহিদার আওতাভুক্ত নয়? কেউ কি বলবেন এই বিষয়ে তেমন কিছু? ফ্রয়েড যদি মানুষের মৌলিক চাহিদা ঠিক করতেন তবে তার তালিকাটা কেমন হতো? প্রশ্নের উত্তর নিজে কিছুটা আন্দাজ করতে পারছি, তবুও…

. . .

মানুষের মনস্তত্ত্ব জটিল ও বহুমাত্রিক। এটি ব্যক্তির মানসিক অবস্থা, আবেগ, আচরণ এবং চিন্তার প্রতিফলন। মনস্তত্ত্বের মূল অংশগুলোর মধ্যে অবচেতন মন বা অবদমিত বাসনা উল্লেখযোগ্য। অবদমিত বাসনা হলো সেই মানসিক প্রক্রিয়া, যা সচেতনতার বাইরে থেকে আমাদের চিন্তা ও কর্মকে প্রভাবিত করে।

সিগমুন্ড ফ্রয়েড এই ধারণার প্রচলন করেন। তিনি বলেন, মানুষের অবচেতন মনে তার গভীর ইচ্ছা, বাসনা ও আবেগ লুকিয়ে থাকে। বিভিন্ন আচরণের মধ্য দিয়ে যেগুলো প্রকাশ পায়। উদাহরণস্বরূপ, কোনো ব্যক্তি যদি সচেতনভাবে কোনো বিষয় নিয়ে ভাবিত না হয়ে থাকেন, তবু তার অবচেতন মন সেই বিষয়ের দিকে তাকে চালিত করার শক্তি রাখে।

অবদমিত বাসনা আমাদের সৃজনশীলতাকে উজ্জীবিত করে, আবার নেতিবাচক আবেগও সৃষ্টিতে এর ভূমিকা গুরুতর। মনস্তত্ত্ব নিয়ে সচেতন হওয়া ও এর প্রভাব বুঝে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া তাই গুরুত্বপূর্ণ। মৌলিক চাহিদা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সম্ভবত সেটি বিবেচনা করা হয়েছে।

প্রেম যদি মানুষের মৌলিক চাহিদা হতো তাহলে রেস্তোরাঁর মেনুতে ‘ভালোবাসার প্ল্যাটার’ থাকত; আর গৃহনির্মাণে থাকত ‘প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য বিশেষ ঘর!’ কিন্তু বাস্তবে প্রেম মানুষের জীবনে একটি বিশেষ অনুভূতি মাত্র। এটি না থাকলে জীবন কিছুটা সাদামাটা হতে পারে, তবে থেমে থাকবে না।

পানির পিপাসায় জীবন ঝুঁকিতে পড়ে, কিন্তু প্রেমের অভাবে কেবল গান-বাজনা আর সিনেমা কিছুটা বেশি বিষণ্ণ হবে বড়োজোর। প্রেম থাকা ভালো, তবে তা রুটিভাতের মতো জরুরি নয়। তবে প্রেমিক-প্রেমিকারা হয়তো বলবে, ‘তোমার ভালোবাসা ছাড়া বেঁচে থাকা সম্ভব নয়!’ হাসি আটকে রেখেই বলি,—আসলে জীবন চলে একটু হাসি, একটু প্রেম আর অনেকটা খাবারে নির্ভরশীল থেকে!

. . .

মৌলিক চাহিদায় প্রেম ও যৌনবাসনা

. . .

দিন দুই আগে মানুষের মৌলিক চাহিদার তালিকায় প্রেম ও যৌনতা কী কারণে মিসিং জানতে চেয়ে বেলাল ভাই থার্ড লেন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে প্রশ্ন রেখেছিলেন। হাসানকে দেখলাম তার মতো করে উত্তর দিতে চেষ্টা করছেন। প্রশ্নটি আপাতদৃষ্টে লঘু মনে হতে পারে;—প্রথম-প্রথম আমারও সেরকম লেগেছিল। তাৎক্ষণিক উত্তর ও পালটা প্রশ্নের অবতারণায় কাজেই উৎসাহ জাগেনি। দৈনন্দিন কাজের ফাঁকে দেখি প্রশ্নগুলো মাথায় ঘুরঘুর করছে। দুইভাগে প্রশ্ন রেখেছেন বেলাল ভাই। প্রথমেই জানতে চেয়েছেন,—মৌলিক চাহিদা নামক আজব বস্তুর জনক কে অথবা কারা? উক্ত প্রশ্নের ছুতোয় প্রেম ও যৌনতা কেন মৌলিক চাহিদার আওতাভুক্ত নয় বলে প্যাঁচ মেরেছেন বেশ!

বেলাল ভাইয়ের পেশ করা প্রশ্নের সুবাদে ইয়স্তেন গার্ডারের সোফির জগৎ স্মৃতিতে হানা দিয়ে গেল। জি এইচ হাবিব সম্ভবত এই বইয়ের ভাষান্তরের জন্য ওইসময় ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছিলেন। সহজ ভাষায় দর্শনের ইতিহাস বোঝানোর উদ্দেশ্যে বইখানা লিখেছেন বলে লেখক ইয়স্তেন গার্ডার বিনয় করলেও সোফির জগৎ সুখপাঠ্য বই। সোফির মতো নাবালিকাদের জন্য যেমন উপাদেয়, আমাদের মতো বুড়ো-হাবড়াদের জন্যও পাঠসুখকর। বার্ট্রান্ড রাসেলের পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস পাঠের সময় যে-আরাম মিলে, সোফির জগৎ পাঠে সেটি দ্বিগুণ হয়। ইয়স্তের গার্ডারের রচনাপদ্ধতি সুখকর হওয়ার কারণটি বইয়ের রচনা-পদ্ধতিতে নিহিত। দর্শনের জটিল প্রসঙ্গকে কাহিনির আদলে তিনি হাজির করেছিলেন সেখানে। সোফির চোখ দিয়ে পাঠকরা যেন সবটুকু দেখতে পায়, তার সুবন্দোবস্ত বইটির বড়ো সম্পদ।

বইয়ের ভূমিকায় এবং সম্ভবত ভিতরেও ইয়স্তেন গার্ডার মারাত্মক একটি কথা বলছিলেন। তাঁর মতে,—শিশুর মতো সরল মনে কিছু জানতে চাওয়ার মধ্যেই দর্শনের সারবীজ নিহিত থাকে। শিশুর কৌতূহল অসীম। সে জানতে চায়। প্রশ্নে-প্রশ্নে জ্বালিয়ে মারে বয়স্কদের। এমন প্রশ্ন তারা করে বসবে যার উত্তর দিতে বসে বুড়োরা গাড্ডায় পড়েন হামেশা। যা নয় তা বলে কাট্টি মারেন তখন। দর্শনশাস্ত্র যেসব প্রশ্নকে আজো ডিল করছে, তার উল্লেখযোগ্য একটি অংশ শিশুমনে জাগ্রত প্রশ্নরাশির সমতুল। ঘটনা যে-মোটেও মিথ্যে নয়, সোফির জগৎ পড়তে বসে তা টের পায় পাঠক। প্রশ্ন যত সরল, উত্তর সেখানে ততধিক কঠিন মনে হতে থাকে।

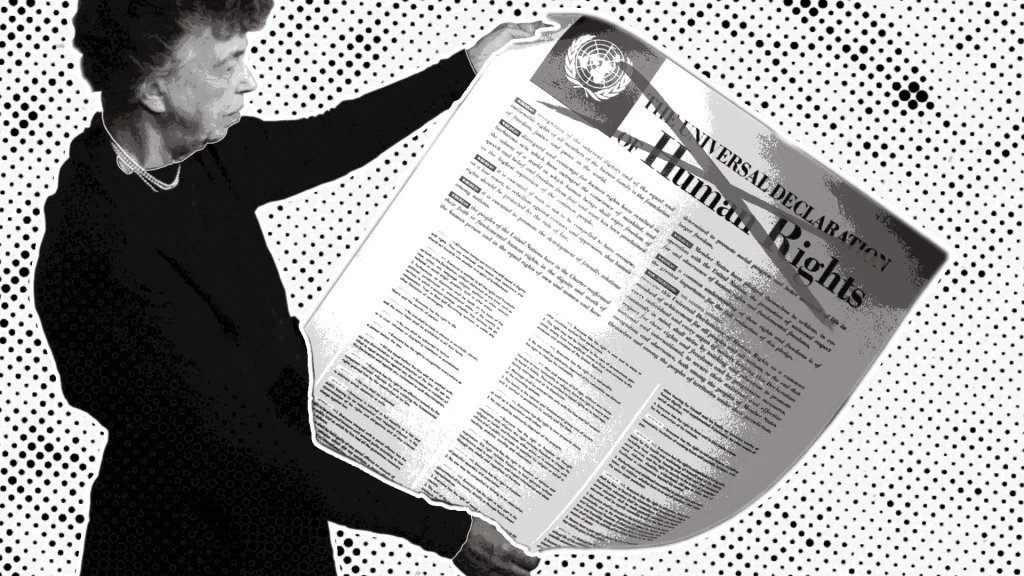

বেলাল ভাইয়ের করা প্রশ্নের প্রথম অংশ সরল হলেও দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর কঠিন। প্রথমটিকে সরল বলছি তার কারণ,—পাঠ্যপুস্তকে একসময় আমরা পড়েছি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা আর উপনিবেশের চিপায় নিষ্পেষিত রাষ্ট্রগুলোর জীবনমান উন্নয়নকে বিবেচনায় রেখে জাতিসংঘ ত্রিশটি অনুচ্ছেদে মানবাধিকারের প্রস্তাবনা রাখেন। সন-তারিখ এখন সেভাবে ইয়াদ নেই। গুগল করতে যেয়ে দেখছি, জেমিনি ১৯৪৮ সনের রেফারেন্স দিচ্ছে। সেই বছর অনুষ্ঠিত সাধারণ অধিবেশনে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানসহ যেসব বিষয় পৃথিবীর জাতিধর্ম নির্বিশেষ মানব প্রজাতির মানবিক মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষায় অপরিহার্য, সেগুলোর প্রস্তাব সেখানে সন্নিবেশিত হয়। জাতিসংঘের ওয়েবসাইটে গমন করলে যার বিস্তারিত যে-কেউ পাঠ করতে পারবেন।

আমরা মৌলিক অধিকার বলতে পাঁচটি বুঝে নিলেও জাতিসংঘের অধিবেশনে মত প্রকাশের স্বাধীনতাসহ একাধিক অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত আছে। এসবের ভিত্তিতে মিলেনিয়াম ডেভোলাপমেন্ট গোল পরে সংযোজিত হয়েছে। পৃথিবীর উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অশেষ। জাতিসংঘ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণে রাষ্ট্রগুলোকে আমরা সচেষ্ট দেখি সবসময়। সরকারের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে পাশ্চাত্য থেকে অ-সরকারি সংস্থা বা এনজিওর বিকাশ এই মানবিক অধিকারকে জোরদার করার লক্ষ্যে ঘটেছিল। পরে অবশ্য ভোগমুখীন সামাজিক ভিত গঠন ও চাহিদা সৃষ্টির মাধ্যমে নিজেদের বাজার তৈরির হাতিয়ার হিসেবে এনজিওকে উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো অহরহ ব্যবহার করতে থাকে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসংঘের এজেন্ট রূপে ভূমিকা রাখার কারণে এনজিও তার আদি লক্ষ্য থেকে ক্রমশ কক্ষচ্যুত ও শোষণের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।

জাতিসংঘ প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণে বাংলাদেশ, বিশেষভাবে গত শতাব্দীর আটের দশক থেকে সক্রিয় হয়ে ওঠে। উক্ত পটভূমির আলোয় ভারতের চেয়ে বাংলাদেশকে একাধিক সূচকে ঢের প্রাগ্রসর বলে রায় দিয়েছেন অমর্ত্য সেন। তাঁর মতে, দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী, নারীশিক্ষা ও কর্মজীবী নারীশক্তি সৃষ্টি, স্যানিটেশন ও বাল্যশিক্ষায় ভারতের তুলনায় বাংলাদেশ পরিষ্কার এগিয়ে রয়েছে। অমর্ত্য সেনের দাবির প্রতিধ্বনি পৃথক পরিসরে অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধায় ও এসথার দ্যুফলো বিরচিত পুওর ইকোনমিক্স হাতে নিলেও মিলবে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরিতে বিকাশসহ ব্র্যাক ও গ্রামীণ ব্যাংকের নানান ইতিবাচক ফলাফল তাঁরা বইয়ে তুলে ধরেছিলেন।

মৌলিক অধিকারের প্রতিটি সূচকে সমান প্রগতি না ঘটলেও সীমিত জমিতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, খামার ও সমবায় ভিত্তিক কৃষির প্রসার, কৃষকের সার-বীজ-সেচ চাহিদা পূরণে সরকারি উদ্যোগ, এবং স্কুল থেকে ঝরে পড়া শিশুদের হার হ্রাস ও প্রাথমিক চিকিৎসায় বাংলাদেশের সাফল্য মোটের ওপর বিশ্ব ফোরামে সবসময় আলোচনায় ছিল। এরকম আরো দিক রয়েছে, যেমন দরিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানকারী জনসংখ্যা হাসিনা আমলে ধীরে-ধীরে হ্রাস পাচ্ছিল।

গ্রুপে কিছুদিন আগে রাজিব ভাই ড. ইউনূস সরকারের জামানায় মাংসের চাহিদা প্রায় ত্রিশ শতাংশ নেমে যাওয়ার পরিসংখ্যান তুলে ধরছিলেন। তাৎক্ষণিক মনে পড়ল,—তীব্র আয়বৈষম্য ও দুর্নীতি সত্ত্বেও হাসিনাপার্টির দিনকালে গরুর মাংস ছয়শো টাকা না পাঁচশো টাকা কেজি হওয়া উচিত ইত্যাদি নিয়ে ব্যাপক হাউকাউ চলেছিল কিছুদিন। জাতির ঠিকাদারি নিতে সদা তৎপর প্রথম আলোর বরাতে প্রকাশিত প্রতিবেদন তখন ব্যাপক আলোচনার খোরাক যুগিয়েছিল। প্রান্তিক মানব-সমাজে যারা অবস্থান করেন, তাদের মধ্যে অনেককে তখন বলতে দেখেছি,—সরকার যদি মূল্যস্ফীতির লাগাম কিছুটা টেনে ধরতে পারত তাহলে কেজিখানেক গোস্ত তারা মাসে এক-দুবার ক্রয় করতে পারতেন। এটুকু সক্ষমতা তাদের রয়েছে।

দুর্নীতির নিজস্ব অর্থনীতি থাকে, যার বদৌলতে লুটের বখরা নানান পথ ধরে স্থানীয় বাজারে বিনিয়োগ হতে থাকে। একজন রিকশা শ্রমিকও নিজের অজান্তে এর ভাগীদার হতে থাকেন। যে-কারণে দুর্নীতি দারিদ্র্য দূরীকরণে প্রতিবন্ধক নাকি সহায়ক ইত্যাদি নিয়ে তর্ক আছে বটে! তবে হ্যাঁ, দুর্নীতির মাত্রা লাগামছাড়া হলে আয় বৈষম্য এতদূর তীব্র হয়ে ওঠে,—ভারসাম্য বজায় রাখা দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশ অনেকটা সেদিকপানে ধাবিত হওয়ার কারণে শেখ হাসিনার পতন আজ নয় কাল অনিবার্য ছিল। তথাপি একথা মানতে হবে,—বাসস্থানের সমস্যা বাদ দিলে অবশিষ্ট চারটি মৌলিক অধিকার পূরণে সকল সরকার কমবেশি চেষ্টা করেছেন। রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা আর মাত্রাছাড়া দুর্নীতির সঙ্গে জগদ্দল আমলাতন্ত্রের কারণে সাফল্যটি কখনোই চোখধাঁধানো হতে পারেনি।

মাথাপিছু আয় তো শুভংকরের ফাঁকি ছাড়া কিছু নয়। আড়াই হাজার ডলার দেশের বর্তমান মাথাপিছু আয়, কিন্তু এর ভাগীদার এমনকি আমাদের মতো গড়পড়তা মধ্যবিত্তও নই। বাকিদের সেখানে ভাগীদার হওয়ার প্রশ্নই থাকছে না। সবটা ওই মতিউর-বেনিজির-সালমান-এস আলম গংদের পকেটে ঢুকেছে। কেবল তাদের আয় গড় করলে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ অবিশ্বাস্য অঙ্কে গিয়ে ঠেকবে! এই জায়গা থেকে বলা যেতে পারে, জাতিসংঘ মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নে সোচ্চার থাকলেও, বিশ্ব ব্যাংক ফি-বছর এসব নিয়ে সবিস্তারে প্রতিবেদন দাখিল করলেও, মৌলিক অধিকার ও মানবিক মর্যাদা সুরক্ষিত করার মামলা উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে গুরুতর সমস্যা রূপে থেকেই যাবে। রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন নিশ্চিত করতে না পারলে সমস্যার মূল-উৎপাটন সম্ভব নয় কভু।

. . .

ফাইন, বেলাল ভাইয়ের প্রথম প্রশ্নের আপাত সুরাহা নাহয় পাওয়া গেল। এখন মৌলিক অধিকারের তালিকায় প্রেম ও যৌনতাকে জাতিসংঘ কেন সংযুক্ত করলেন না? উত্তর এখানে কী হতে পারে? প্রশ্ন আরো তোলা যায়;—এই যেমন, মত প্রকাশের অধিকারকে মানবিক অধিকারের তালিকায় নথিভুক্ত করলেও দেশভেদে এর সুরত সুবিধের নয়। জাতিসংঘ বা তার অঙ্গ-প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা যেখানে বিতর্কিত। মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে জরুরি অধিকার হিসেবে বিবেচনা করলেও এটি নিশ্চিত করার ঘটনায় তারা প্রায়শ নিস্পৃহ নয়তো পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করে। কেন? শক্তিশালী রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে পরোক্ষ চাপ কি এর একমাত্র কারণ সেখানে? নাকি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হওয়ার লক্ষ্য জাতিসংঘের ছিল না কখনো? তারচেয়েও বড়ো কথা হলো,—মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে আমরা সুখীর্তারা যত চিল্লাপাল্লা করি, অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান ও চিকিৎসার মতো মৌলিক অধিকারের সঙ্গে তুলনায় গমন করলে তার গুরুত্ব অনেকখানি ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে। জাতিসংঘ যে-কারণে দু-চারটি বিবৃতি আর উদ্বেগ জানিয়ে মামলায় ইতি টানেন।

স্পিকটি নট হয়ে একটি জাতির পক্ষে দিন কাটানো অবান্তর কিছু নয়। অ্যালডাস হাক্সলির ব্রেইভ নিউ ওয়ার্ল্ড-এ চিত্রিত বিমানবিক সমাজের ন্যায় স্বেচ্ছাদাসত্বের মাদক গিলতে থাকা জাতি মত প্রকাশের স্বাধিকারকে জলাঞ্জলি দিয়ে বসতে পারে। উত্তর কোরিয়া, মিয়ানমার, ইরান, এমনকি চীনের মতো রাষ্ট্র যার মোক্ষম উদাহরণ রূপে চোখের সামনে বিরাজ করছেন। তথ্যের সবটুকু সেখানে জর্জ অরওয়েলের 1984 শিরোনামে বিরচিত কল্পআখ্যানে বর্ণিত ছক মোতাবেক পরীক্ষিত ও নিষ্কাশিত (Checked and Filtered) হয়ে তবে সামাজিক পরিসরে প্রবেশ করে। ছাকনি দিয়ে ছাকার পর যা থাকে সেগুলো নিয়ে জনগণ নড়াচড়া করেন সেখানে। সৌদি যুবরাজ সালমানের পাল্লায় পড়ে দ্রুতগতিতে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় গমন-উদ্যত সৌদি আরব যার সাম্প্রতিক উদাহরণ হিসেবে গণ্য হতে পারে। রাজতন্ত্র বা সালমানের ব্যাপারে বাড়তি আওয়াজ তোলায় হস্তক্ষেপ ও বিধিনিষেধ সেখানে অটুট এখনো! আমজনতা মোটের ওপর সেটি মেনে নিয়ে হাক্সলি চিত্রিত সুখী নাগরিকের ভূমিকায় দিনযাপন করছেন।

তবে হ্যাঁ, দেশ যত তরক্কি লাভ করে, মত প্রকাশের ইস্যু সেখানে প্রবল হতে থাকে। পরবর্তী কোনো রেজিম দেখা যাবে সেন্সরশিপ ধীরে-ধীরে তুলতে আরম্ভ করেছে। অর্থাৎ পাঁচটি মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হওয়ার সঙ্গে এর সম্পর্ক অনেকটা প্রবল। সুতরাং তাকে অন্যভাবে ডিল করলেও ক্ষতি নেই। জাতিসংঘ, অ্যামনেস্টিসহ হাজারে-বিজারে সংস্থা সে-চেষ্টা করেন না এমন নয়। বৈশ্বিক পরিস্থিতি ও যুগবিশ্বের নিরিখে যাকে এক প্রকারের রাজনীতি বলে আমরা ধরে নিতে পারি।

. . .

প্রেম ও যৌনতা সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে হাসানের যুক্তির সঙ্গে আমরা সহমত জ্ঞাপন করতে পারি। কথায় আছে, আগে পেট, তারপরে চেট। এখন পেটে ক্ষুধা রেখে প্রেম ও সেক্স কোনোটাই কাজ করবে না। অভাব যখন আসে, ভালোবাসা জানালা দিয়া পালায়;—প্রবচনটি মানুষ নিজের জীবন-অভিজ্ঞতা থেকে আবিষ্কার করেছে বৈকি। তবে এটি মানতে হবে,—পেটের খিদের মতো মানুষের মধ্যে প্রেমের বাসনা ও যৌনচাহিদা নিতান্ত মৌলিক। এমনকি অভাবের মধ্যেও যৌনরিপু মানুষকে ত্যক্ত করে মারে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেহেতু ফ্রয়েডভক্ত ছিলেন, তাঁর গল্প-উপন্যাসে বিষয়টি নিয়ে ডিল করছেন। মানিকের একটি গল্প এই মুহূর্তে মনে পড়ছে। এক অভাবী শিক্ষকের কাহিনি গল্পে তুলে ধরছিলেন লেখক। চাকরি বাঁচাতে রায় বাহাদুর খেতাবধারী স্কুলের পৃষ্ঠপোষককে নিজ বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে সে। উদ্দেশ্য ছিল,—সে এসে দেখুক, একজন শিক্ষকের জীবন কতখানি ভয়াবহ আর বাজে হতে পারে! সমাজের মাথায় বসে থাকা রায় বাহাদুর দাওয়াত রক্ষা করতে এসে বিপদে পড়ে যায়। হাভাতে পরিবেশটি অসহ্য বোধ হচ্ছিল বেচারির! মনে-মনে ভাবছিল,—অপমান ও উপহাস করতে হারামি টিচার তাকে নিজ বাড়িতে নেমতন্ন করেছে!

অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে স্কুল শিক্ষকের রোগাপাতলা অভুক্ত স্ত্রীকে উপেক্ষা করা তার জন্য কঠিন করে তোলেন মানিক। ছেঁড়া ময়লা শাড়ি পরিহিত রমণী, ভালোমতো দুবেলা খেতে-পরতে পায় না, এরকম এক মেয়েমানুষকে দেখে রায় বাহাদুরের চেটের পিপাসা প্রবল হতে থাকে। মনে-মনে ভাবে,—অভাবে দিন যাপন করলেও ভুখা মাস্টারের ভুখা স্ত্রীটি কোথায় জানি শ্রী ধারণ করে বসেছে! এমন এক লাবণ্য তার দেহ থেকে বিচ্ছুরিত, যাকে সম্ভোগ করতে মন উতলা হয়! আজব এই চোরাটান কেন বা কী কারণে তার ব্যাখ্যা হয়তো মানিক বা ফ্রয়েড দিতে পারবেন, কিন্তু আমার কাছে গল্পের বয়ান অবিশ্বাস্য ঠেকেনি। পেট ও চেট পাশাপাশি পরস্পরকে স্পর্শ করে জেগে থাকে। প্রথমটি পূরণ হওয়া মাত্র দ্বিতীয়টি মানুষকে কমবেশি উত্যক্ত করতে আরম্ভ করে।

জগদীশ গুপ্ত যেমন নিচুতলার মানুষের জীবনে গতরখাকি প্রেম ও যৌনরিরংসাকে উপজীব্য করে দারুণ সব গল্প লিখে গেছেন। সেসব গল্প রবি ঠাকুরের আবার হজম হয়নি। গল্পের বয়ানকে মারাত্মক অশ্লীল ঠাউরে নিয়েছিলেন ঠাকুর। রবি ঠাকুর এলিট মানুষ। প্রেমের চোরাটান ও যৌনবাসনা কেন্দ্রিক জটিলতায় নান্দনিক স্বরূপ তিনি খুঁজেছেন সর্বত্র! যে-কারণে ভাষায় আগল পরিয়ে লিখতেন। তাঁর কবিতা ও উপন্যাসে স্তন শব্দের ব্যবহারকে যদিও সেকালে অনেকে অশ্লীল সাব্যস্ত করছিলেন।

পাশ্চাত্যে ওদিকে ততদিনে মার্কুইস দি সাদে অশ্লীলতার সীমারেখা স্রেফ ভেঙে দিচ্ছিলেন! খ্রিস্টান মূল্যবোধে যেটি বিপর্যয়কর গণ্য হয়েছিল। রাষ্ট্র বাধ্য হয়ে পাগল ও বিকারগ্রস্ত লেবেল সেঁটে সাদকে গরাদে পুরেছিল তখন। মার্কুইস দ্য সাদে সেই আমলে পায়ুমৈথুনের একশো কুড়ি দিন নামে কিতাব লিখেছিলেন। যেটি পরে ইতালি দেশের সিনেনির্মাতা ও বামপন্থী রাজনীতিতে সক্রিয় পিয়েরে পাওলো পাসোলিনি মুসোলিনির ফ্যাসিজম কেমন ছিল বোঝাতে সিনেমায় ব্যবহার করেন।

পাশ্চাত্য ততদিনে বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লবের এমন এক পর্যায়ে উপনীত যেখানে উচ্চশ্রেণি কীভাবে শৈল্পিক উপায়ে ব্যাভিচার লিপ্ত তার বয়ান সমানে হাজির করতে আরম্ভ করেছে। সাদ বা পাসোলিনিকে আটকানো শেষাবধি বিফলে যায়। ডি এইচ লরেন্স যেমন লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার লিখতে কুণ্ঠা বোধ করেননি। নাকউঁচু অভিজাত ইংরেজ সমাজে প্রেম ও যৌনতার পুরোটাই ফাঁপা ও কৃত্রিম বলে ততদিনে পরিগণিত। এর সবচেয়ে বড়ো ভুক্তভোগী হিসেবে আমরা লেডি ডায়ানাকে দেখছি একসময়। ডায়ানা তাঁর মানসিক মন্দা বা বুলিমিয়ার কারণ তো বিবিসির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে অকপটে প্রকাশ করতে দ্বিধা করেননি।

লরেন্স সেকালে এই সমস্যাটিকে ইংরেজ অভিজাত সমাজের মনোবিকারগ্রস্ত নৈতিক শুচিবায় হিসেবে চিহ্নিত করছেন। যে-কারণে লেডি চ্যাটার্লিকে দিয়ে তিনি টাবুটি ভাঙলেন। গেমকিপার অলিভার মেলরসের সঙ্গে তাকে আমরা প্রাকৃতিক যৌনতার অবারিত সুখ ও সেই মাত্রায় স্খলনসুখ পেতে মরিয়া দেখি সেখানে। আমাদের এখানে ত্রিশের পঞ্চপাণ্ডবদের মধ্যে লরেন্স ও বোদলেয়ারকে কেন্দ্র করে জোশ এসব কারণে সুতীব্র হয়েছিল।

আমরা তখনো পরকীয়ায় পড়ে আছি। রবি ঠাকুর নষ্টনীড় লিখে হুলুস্থুল বাঁধালেন। সত্যজিৎ পরে আবার একে চারুলতা নাম দিয়ে সিনেপর্দায় হাজির করলেন। আর বুদ্ধদেব বসু রাত ভরে বৃষ্টি লিখলেন ও এর জন্য আদালতে দাঁড়াতে হলো তাঁকে। সমরেশ বসু ওদিকে বিবর লিখে মামলা খেলেন ইত্যাদি। সাদের তুলনায় তাঁদের রচনায় নিষিদ্ধ যৌনতার বয়ান, প্রেমকামের চোরাটান ইত্যাদি গোনায় আসবে না। সাদকে পরে কপি করতে চেষ্টা করছেন সুবিমল ও হাংরিগণ। আমার বিবেচনায়, ভাষায় পর্নগ্রাফিকে তাঁরা নিয়ে আসলেন বটে, কিন্তু তার মধ্যে সেই শক্তি ও উত্তাপ ছিল না, পাঠক যেটি সাদ কিংবা হেনরি মিলার অথবা ইতালো কালভিন পড়তে বসে হাড়ে-হাড়ে টের পায়।

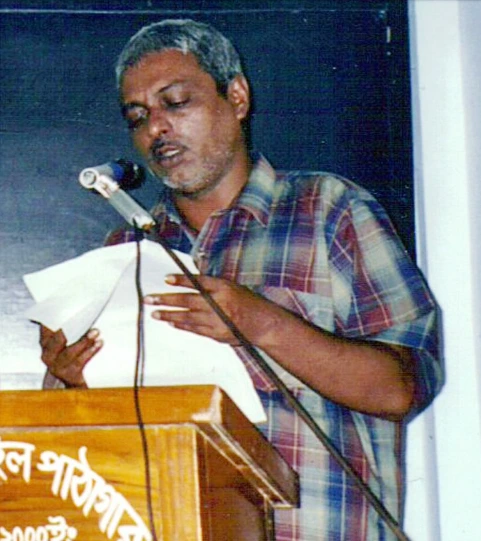

প্রেমের বিচিত্র প্রকাশভঙ্গি আছে। মা ও সন্তানের প্রেমের রূপ এক ধাঁচের কাাহিনি আমাদেরকে বলে। দেশমাতৃকার প্রতি প্রেম জানায় অন্য কাহিনি। শারীরিক প্রেম থাকতে পারে, যেখানে নির্জলা কামতিয়াস সিগনিফিকেন্ট। আবার গায়েবি প্রেম আছে বটে। কবি কিশওয়ার ইবনে দিলওয়ার যেমন একাধারে দুইরকম প্রেমকে তাঁর সিজোফ্রেনিয়া আক্রান্ত মনোজগতে সবসময় তালাশ করে ফিরতেন। একটি ছিল গায়েবি, যেখানে খোদা হতে নবি-রসুলদের সঙ্গে তাঁর প্রেমলীলা চলত। নিজেকে কখনো তাঁদের ভক্ত ভাবতেন, কখনো আবার স্বয়ং তাঁদের মাথার ওপর চড়ে প্রলয়নৃত্য নাচতেন কবি।

এই কিশওয়ার ইবনে দিলওয়ার তখন একলা ঈশ্বর-নবি-অবতার সবকিছু বনতেন অবলীলায়। অন্যদিকে শরীরের একটি চাহিদা ছিল তাঁর। প্রকৃতির নিয়মে সে জেগে উঠত। দিলওয়ার এখন তাকে বিবাহ দেবেন কোন ভরসায়! কিশওয়ার নিজের মনোজগতে পছন্দের নারী প্রতিমাকে হয়তো সম্ভোগ করতেন। নারীটি চেনা অথবা পর্দায় বিচরণ করতে থাকা সেলেব হতে পারে। একটি শরীর, যাকে তিনি নিজের জন্য নিবেদিত ভাবছেন। আবার একই কিশওয়ারের মধ্যে ছিল মায়ের প্রতি অগাধ ও নিঃস্বার্থ অনুরাগ। ছিল অভিমান ও আর মায়ের কোলে ফেরত যাওয়ার আবুল হাসানীয় আকুতি।

কিশওয়ারকে যদি উদাহরণ হিসেবে ধরি, তাহলে তাঁর মনোজগতে প্রেম ও যৌনতার সবটাই অতিকায় প্রহেলিকা। পাঁচটি মৌলিক অধিকার থেকে তিনি মোটের ওপর বঞ্চিত ছিলেন এমন কিন্তু নয়। দিলওয়ার-পরিবার ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা চেষ্টা করেছেন তাঁকে নিরাময় করতে। সফল হননি। কিশওয়ার তাঁর জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এই টানাপোড়েনে রীতিমতো ক্লান্ত ছিলেন। সব বুঝতেন, কিন্তু শরীর আর স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসার পক্ষে অনুকূল থাকেনি।

এসব বিবেচনায় প্রেম ও যৌনতাকে মানবিক অধিকারের তালিকায় স্থান দেওয়া ঝামেলার। এর স্বরূপ বিচিত্র, জটিল ও সংক্ষুব্ধ। এমনকি নারী অথবা পুরুষের প্রতি প্রতিহিংসা বা সোজা কথায় জেন্ডার ভায়োলেন্স প্রকৃতপক্ষে জটিল ঘটনা। বিচিত্র মনোচাপ সেখানে ঘাপটি মেরে থাকে। সবসময় সেটি ওই যৌতুক অথবা বাল্যবিবহারে মতো ইস্যুতে স্থির থাকে না। এগুলো নিরোধ করা সম্ভব; কিন্তু অতিরিক্ত ভালোবাসার কারণে কেয়ারিং হতে গিয়ে যে-অত্যাচার নারীর প্রতি সচরাচর অনেক পুরুষ ঘটিয়ে থাকেন,—সেক্ষেত্রে এর নিরাকরণ কঠিন। এই ম্যানিক লাভারকে গরাদে পোরা কি সমাধান?

সেদিন আর জে নীরবের সঙ্গে এক নারীর আলাপচারিতা শুনছিলাম। নিজের স্বামীকে যে-কোনো কারণে হোক তার ভালো লাগত না। স্বামীর স্পর্শ ও রমণকে উপভোগ্য ভাবতে পারেনি কখনো! যাইহোক, স্বামী হঠাৎ পটল তোলে। এবং তারপর থেকে মহিলাটি অনুভব করেন,—কোনো কারণ ছাড়া যখন-তখন তার অর্গাজম হচ্ছে। এক পর্যায়ে তার মনে ট্রমাটিক ফিয়ার গেড়ে বসতে থাকে। বদ্ধমূল ধারণায় তিনি পৌঁছান,—তার স্বামী জিনে পরিণত হয়েছে; এবং যখন-তখন তার দেহের নানাস্থানে হানা দিচ্ছে সে! কেবল তাই নয়, প্রথমে সে একা আসত, এখন দলবল নিয়ে হাজির হয়। দেহের গুপ্তস্থানে একাধিক জিনের স্পর্শ নাকি তিনি টের পান, এবং স্খলন ঠেকানো তার পক্ষে কঠিন হয়।

পরিষ্কার মনোজাগতিক সমস্যা তাতে সন্দেহ নাই। অতৃপ্ত যৌনআকাঙ্ক্ষা ও প্রেমরস বঞ্চিত ভালোবাসার শোধ তুলতে মহিলাটি হয়তো জিন থিয়োরি খাড়া করেছেন নিজের মনোতলে। একে লালন-পালন ও আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছেন সমানে। যেখানে স্বামীকে প্রতিহত করার ইচ্ছাটি আন্তরিক হলেও তার দ্বারা ম্যারিটাল রেইপড হওয়ার সুখ তিনি নিতে আগ্রহী। এই মানসিক অবরোধের চিকিৎসা কঠিন;—যতক্ষণ না তিনি স্বেচ্ছায় এর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করবেন।

এরকম অসংখ্য উদাহরণ হয়তো আমাদের আশপাশে আছে। সাহিত্যে যার সামান্যই উঠে আসে। বাস্তবে প্রেম ও যৌনতা পারস্পরিক এবং বিচিত্রগামী হওয়ার কারণে একে মৌলিক অধিকারের আওতায় আনা কোনো জাতিসংঘের সাধ্য নেই। আমরা বড়োজোর প্রেম ও রমণ-বাসনাকে স্বাস্থ্যকর জৈবতা ভাবতে পারি;—প্রকৃতপক্ষে যেটি আপেক্ষিক ও বহুমুখীন। সুতরাং মৌলিক অধিকার হিসেব তাকে বিবেচনা না করাটাই হিতকর।

কোনো পবিত্রতার ধারণা অথবা চাপ মনে হয় না এক্ষেত্রে কাজ করবে। পেটের খিদে মিটানো মৌলিক কিন্তু চেটের কারবার সরাসরি নয়; যে-কারণে আদম-হাওয়াকে খোদাতালা ধরায় লাথি দিয়ে নামতে বলেছিলেন। জ্ঞানবৃক্ষের মধ্যে সেই গুপ্ত রহস্য হয়তো ছিল, যেটি যৌনতার বোধ জাগ্রত করায়, এবং কেবল প্রজননে নিঃস্ব হয় না; তার সঙ্গে মানবমনের চাওয়া-পাওয়াকে নানাভাবে জটিল করে আরো! মনোজাগতিক বাসনাকে অগত্যা মৌলিক ভাবা দুরূহ!

. . .

. . .