স্বচ্ছতার সংস্কৃতি ও দগ্ধ সমাজ

বিয়ং-চুল হান-এর (Byung-Chul Han) ভাববিশ্ব : দ্বিতীয় পর্ব

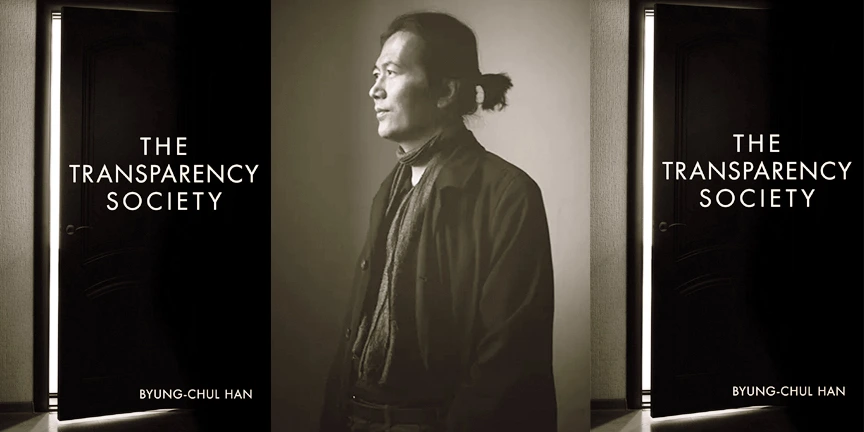

মুখবন্ধ : বিয়ং-চুল হানের দর্শন আলোচনার এটি দ্বিতীয় পর্ব। এই পর্বে হানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রচনা স্বচ্ছতার সমাজ (The Transparency Society) নিয়ে কিছু কথা বলার চেষ্টা করব। দগ্ধসমাজ (The Burnout Society) বইটির মতো এই বইটিও সমকালীন সমাজব্যবস্থাকে পর্যবেক্ষণ করতে নেমে ক্রমাগত সামাজিক চাপে নিজেকে হারাতে বসা ব্যক্তিমানুষের হৃদয় অনুসন্ধান করেছে। ঝাঁকের কৈয়ে যন্ত্রপ্রযুক্তির সম্ভাবনা (In the Swarm: Digital Prospects), মনোরাজনীতি : নব্য উদারতাবাদ ও ক্ষমতার নতুন প্রযুক্তি (Psychopolitics: Neoliberalism And Technologies Of Power) ও পুঁজিবাদ ও মরণ অভিযান (Capitalism and the death drive) সহ একাধিক রচনায় নিজের ভাবনাকে বিস্তারিত ও গভীর করেছেন এই ভাবুক। এদিক থেকে চিন্তা করলে হানের লেখা বইগুলো একটি আরেকটির পরিপূরক।

নব্যউদারতাবাদ (Neoliberalism) তত্ত্বের আলোয় বিশ্বব্যাপী গড়ে উঠা শোষণব্যবস্থার সমালোচনা হচ্ছে বিয়ং-চুল হানের গুরুত্বপূর্ণ দিক। নওম চমস্কি, ডেভিড হার্ভে, মার্ক ফিশার, স্লাভয় জিজেকের মতো প্রভাবশালী চিন্তকদের পাশাপাশি সমকালীন সমাজব্যবস্থার সমালোচক হিসেবে তাঁকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়। এসব চিন্তকদের সঙ্গে ভাবগত ঐক্য যেমন রয়েছে তাঁর,—বৈপরীত্যও কম নয়। পরবর্তী কোনো পর্বে সে-বিষয়ে আলোচনা করার ইচ্ছে রয়েছে। আজকের আলোচনায় স্বচ্ছতার সমাজ (The Transparency Society) নিয়ে হানের বক্তব্য আমরা বোঝার চেষ্টা করব।

বইটি ২০১২ সনে জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হয়, এবং ২০১৫ সনে এরিক বাটলারের করা ইংরেজি ভাষান্তর পাঠকের হাতে আসে। ইতিবাচক সমাজ (The Society of Positivity), দেখনদারির সমাজ (The Society of Exhibition), দালিলিক সমাজ (The Society of Evidence), পর্নোসমাজ (The Society of Pornography), বেগাবিষ্ট সমাজ (The Society of Acceleration), সঙ্গকাতর সমাজ (The Society of Intimacy), তথ্যসমাজ (The Society of Information), উন্মোচিত সমাজ (The Society of Unveiling), নিয়ন্ত্রিত সমাজ (The Society of Control)… মোট নয়টি শিরোনামে বইয়ের সূচি সাজিয়েছেন লেখক। স্বচ্ছতার সমাজ বলতে কী বুঝাতে চাইছেন, তার একটি চিত্রকল্প এভাবে আমাদের সামনে হাজির করেছেন তিনি। কথা না বাড়িয়ে বইয়ের সারসংক্ষেপ তুলে ধরি বরং।

. . .

স্বচ্ছতার সমাজ (The Transparency Society) বইয়ে বিয়ং-চুল হান আধুনিক সমাজে ‘স্বচ্ছতা’ নামক তথাকথিত নৈতিক আদর্শের আড়ালে লুকিয়ে থাকা ক্ষমতা, শোষণ ও নিয়ন্ত্রণের গভীর প্রকৃতি পাঠকের সামনে হাাজির করেছেন। তাঁর মতে,—আমরা এখন এমন এক সময়ে বসবাস করি যেখানে স্বচ্ছতা কেবল রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক জবাবদিহিতার বিষয় নয়, এটি এখন সর্বগ্রাসী এক আদর্শে পরিণত হয়েছে। আদর্শটি স্বেচ্ছায় ও সচেতন পন্থায় একধরনের তথাকথিত স্বাধীনতা নিশ্চিত করার নামে মানুষের অভ্যন্তরকে উন্মোচিত করে দিচ্ছে।

প্রথম অধ্যায় ইতিবাচকতার সমাজ-এ (The Society of Positivity) হান ব্যাখ্যা জানাচ্ছেন,—স্বকীয়তা বিসর্জন ও মূল্য তৈরির মধ্য দিয়ে কোনোকিছুর প্রকাশ ঘটলেই কেবল তা স্বচ্ছ হতে পারে। এই যেমন অর্থ (Money) হলো এমন এক স্বচ্ছতা, যেটি সবকিছুকে তুলনাযোগ্য করে বসে। সকল ভিন্নতা ও এককত্ব যার ফলে বিলুপ্ত হয়। স্বচ্ছতার সমাজ তখন ‘সমরূপতার নরক’-এ (inferno of the same) পরিণত হয়। এমন এক জগৎ, যেখানে সবাই একরকম দেখতে, এবং যেখানে ভিন্নতা ও গভীরতা ক্রমশ মুছে যেতে থাকে!

বাধ্যতামূলক স্বচ্ছতা (compulsive transparency) সবচেয়ে দক্ষতার সঙ্গে বর্তমান ব্যবস্থাকে স্থিতিশীল রাখছে। স্বচ্ছতা কিন্তু স্বভাবের দিক দিয়ে ইতিবাচক হয়ে থাকে। এমন কোনো নেতিবাচকতা এটি ধারণ করে না, যা কিনা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে মৌলিক পন্থা অবলম্বন করে প্রশ্ন ছুড়তে পারে। ব্যবস্থা বহির্ভূত জগতের বাইরে এটি যেন-বা অন্ধ। ব্যবস্থার ভিতরে যা-কিছু ক্রিয়াশীল রয়েছে, সেগুলোকে আরো নিশ্চিত ও কার্যকর করাটা তার লক্ষ্য।

ইতিবাচকতায় ভাস্বর সমাজে যে-কারণে সর্বজনীন সম্মতির মানে হলো : ‘লাইক’। ফেসবুক যেমন ‘ডিসলাইক’ বোতাম চালু করতে চায়নি প্রথম-প্রথম। ইতিবাচক সমাজ নেতিবাচকতাকে এড়িয়ে চলতে চায়, কারণ নেতিবাচকতা যোগাযোগকে শ্লথ করে দেয়। যোগাযোগের মূল্য এখানে পরিমাপ করা হচ্ছে তথ্যের পরিমাণ ও গতি দিয়ে। যোগাযোগ যত বাড়বে, তার অর্থনৈতিক মূল্য ও উপযোগ বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু নেতিবাচক মূল্যায়ন যোগাযোগকে ব্যাহত করে।

‘লাইক’ দেওয়ার পরে যোগাযোগের গতি দ্রুত হয়। সে-তুলনায় ‘ডিসলাইক’ গতি কমিয়ে দিচ্ছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো,—প্রত্যাখ্যানের মধ্যে যে-নেতিবাচকতা থাকে, সেটি আর্থিক ফায়দা উঠাতে সাহায্য করে না, অর্থাৎ এর প্রকৃতি এখানে শোষণ ও ব্যবহারের উপযোগী নয়। হান দেখান, মানুষ তার নিজেকে প্রকাশ করে। সে তথ্য দেয়। নিজের জীবন, অনুভূতি, পছন্দ-অপছন্দের সবকিছু এভাবে দৃশ্যমান করে তোলে। এটি একটি স্বেচ্ছাগৃহীত সামাজিক আত্মপ্রকাশের সংস্কৃতি, যা শেষ পর্যন্ত তাদেরকে ডিজিটাল পণ্যে পরিণত করে।

বইয়ের বয়ানে হান স্বচ্ছতার চারপাশ দিয়ে ঘুরতে থাকা কিছু মোহকে ভেঙে দিয়েছেন। যেমন, আমরা যাকে ‘খোলামেলা’ বা ‘অপ্রতিরোধ্য ইতিবাচকতা’ বলে ভাবছি, সেটি আসলে আমাদের ব্যক্তিত্বের গভীরতা ও সম্পর্কের সৌন্দর্যকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। স্বচ্ছতা কীভাবে নিয়ন্ত্রণের নতুন স্বরূপ তৈরি করে তার ব্যাখ্যা হান বইয়ে তুলে ধরেছেন। অতীতে মানব-সমাজে ক্ষমতা শারীরিক শৃঙ্খলা বা দৃশ্যমান আদেশের মধ্য দিয়ে সক্রিয় ছিল। একালের মানব-সমাজে এটি তথ্যপ্রবাহ ও তার প্রকাশ ঘটানোর নীরব চাপের মাধ্যমে সক্রিয় থাকে। মানুষ যত বেশি স্বচ্ছ হতে চায়, তত বেশি তাকে নিয়ন্ত্রিত দেখায় সেখানে!মজার ব্যাপার হলো, একে সে তার স্বাধীন ইচ্ছা হিসেবে ধরে নিতে ত্রুটি করে না!

হানের মতে স্বচ্ছতা আসলে নব্য-উদারনীতিবাদের (neoliberalism) হাতিয়ার। এটি সবকিছুকে তথ্য-উপাত্তে রূপান্তরিত করে। স্বচ্ছতা মানুষকে কাঁচের মতো স্বচ্ছ করে, যার মধ্যে লুকিয়ে থাকে সহিংসতার বিষ। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ছদ্মবেশে নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারির নতুন রূপ সমাজে জন্ম নেয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ধীরে-ধীরে একধরনের ডিজিটাল প্যানোপটিকন (digital panopticon) হয়ে উঠছে এ-কারণে;—যেখানে মানুষ স্বেচ্ছায় তার নিজেকে প্রকাশ করে, এবং এর ফলে তার ওপর নজর রাখা সহজ হয়ে দাঁড়ায়।

ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুকো যে-প্যানোপটিকন-এর কথা বলে গেছেন, তা হলো এমন এক কারাগার যেখানে বন্দিরা জানে না কীভাবে তাদের ওপর নজর রাখা হয়। ডিজিটাল যুগে মানুষ স্বেচ্ছায় অন্যের নজরদারি মেনে নিতে আপত্তি করছে না। এই যেমন, ডিজিটাল প্লাটফর্মে তারা ব্যক্তিগত সকল তথ্য তুলে দিচ্ছে। একান্ত ব্যক্তিগত জীবনকে অন্যদের সামনে প্রকাশ করতে দ্বিধায় ভোগে না তারা। স্বচ্ছতার এই সমাজে ব্যক্তিগত পরিসর বলে কিছুর অস্তিত্ব আর বিদ্যমান নেই! সামাজিক মাধ্যমে স্বেচ্ছায় নিজেকে প্রকাশ করার প্রবণতা হলো এক ধরনের বাধ্যতামূলক আত্মপ্রকাশের (compulsive self-exposure) ফলাফল। এর ফলে স্বাধীনতার ছদ্মবেশ পরিহিত স্বচ্ছতার সংস্কৃতি আরো নির্মম হয়ে উঠতে থাকে। নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ সমাজে নিখুঁতভাবে গেড়ে বসে তাতে। এমন এক সমাজ এভাবে গড়ে ওঠে, যেখানে মানুষ তার ব্যক্তিগত জীবনকে জনসমক্ষে প্রতিনিয়ত নগ্ন করছে! যেসব তথ্য তারা ডিজিটাল প্লাটফর্মে তুলে দেয়, সেগুলো এখানে সমাজকে নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণে রাখতে রাষ্ট্র, সরকার ও বহুজাতিককে সুবিধা করে দিচ্ছে।

স্বচ্ছতা একধরনের নতুন মতবাদ বা আদর্শবাদ-এ (ideology) রূপ নিয়েছে। অন্যান্য মতবাদের মতো এটিও ইতিবাচক ধারণাকে বিকৃত ও অতিরঞ্জিত করে যায়। মতবাদটির মূল বিপদ হলো পূর্ণতা লাভের কথা বলে এটি স্বৈরাচারে মোড় নিতে থাকে। হানের মতে, আজকের সমাজ দেখনদারি বা ‘প্রদর্শনকামী সমাজ’-এ (Society of Exhibition) নিজের সার্থকতা খোঁজে। সবকিছু এখানে দেখানোকে মানুষজন আর নেতিবাচক গণ্য করে না। কোনোকিছু গোপন রাখাকে বরং সন্দেহের চোখে নজর করে তারা। আজকের দুনিয়ায় কিছুর অস্তিত্ব থাকাটা তাই যথেষ্ট নয়, তাকে দৃশ্যমান হতে হয়,—অন্যথায় সমাজে এর কোনো আবেদন তৈরি হয় না।

কোনো ব্যক্তি বা বস্তু কেবল তখন গুরুত্ব পায়, যখন তাকে উপস্থাপন ও প্রদর্শন করা হয়। ওয়াল্টার বেঞ্জামিনের আলোকচিত্র সংক্রান্ত ভাবনার প্রসঙ্গ টেনে হান বলেছেন,—আগে ছবি তোলার মাধ্যমে একটি মানুষের সম্মান ও মাধুর্য রক্ষা পেত। আলোকচিত্র বা ফটোগ্রাফি প্রথমদিকে স্মরণশক্তি জাগ্রত রাখার মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে, যেখানে একজন মানুষের অস্তিত্বের গভীর প্রমাণ লুকিয়ে থাকত। আজকের সেলফি ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের যুগে আলোকচিত্রের সেই আবেদন আর নেই! ছবি এখন কেবল প্রদর্শনের জন্য তোলা হয়, যেটি কিনা বাহ্যিক আড়ম্বরের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বর্তমান সমাজ পর্নোগ্রাফির সমাজে নিজের সার্থকতা খুঁজে পাচ্ছে। সমাজে কিছু গোপন রাখাকে ইতিবাচক ভাবছে না মানুষ। সবকিছু খুল্লামখুল্লা করাটাই যেন-বা সার্থকতা সেখানে! প্রকৃতপক্ষে, স্বচ্ছতার সমাজ ও পর্নোগ্রাফির সমাজ একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। স্বচ্ছতার সমাজ গোপনীয়তা নিহিত ব্যক্তির স্বাধিকার ও সৌন্দর্যকে প্রয়োজনীয় ভাবে না। একে মেনে নিতে অনিচ্ছুক দেখায় তাকে। পর্নোসমাজ যৌনতা প্রদর্শনের ঘটনাকে একই চোখে দেখে থাকে। কিছু লুকিয়ে রাখা যাবে না। সবটা উন্মুক্ত থাকতে হবে। পর্নোসমাজের এই হচ্ছে মূল কথা।

বাধ্যতামূলক প্রদর্শনকমী সমাজ-বিন্যাস তাই যৌনতায় আর সীমাবদ্ধ নেই। প্রদর্শনকামী সমাজ আমাদের গভীরতা, গোপনীয়তা, বাসযোগ্যতা ও আত্মমর্যাদাকে বাতিল করে চকচকে কিন্তু অন্তঃসারশূন্য এক সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে, যেখানে দেখাতে পারাটা হলো অস্তিত্বের সারকথা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এখন মানুষকে প্রদর্শনকামী হতে বাধ্য করে। নিজের জীবনকে দৃশ্যমান ও প্রাণবন্ত উপায়ে উপস্থাপন ও রূপান্তরে তারা মরিয়া সেখানে। একটি মানুষের আত্মপরিচয় (identity) ও ব্যক্তিত্ব (personality) এভাবে নিছক দেখনদারির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে ক্রমাগত।

আজকের যুগে কেউ যদি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার না করে, তাহলে তাকে প্রায় অদৃশ্য মনে করা হয়। যদি সে নিজেকে প্রদর্শন না করে, তাহলে সমাজে তার গুরুত্ব থাকে না। মানুষ যে-কারণে নিজের দেহকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলতে মরিয়া থাকে। অন্যের চোখে তাকে ফিট ও সুন্দর দেখতে চায় সে। সৌন্দর্য আর অভ্যন্তরীণ কোনো ব্যাপার নেই। বর্তমান সমাজে তা বাহ্যিক প্রদর্শনীর বিষয়ে পরিণত হয়েছে। প্রদর্শনকামী সমাজে ‘অভ্যন্তরীণ মূল্যবোধ‘ তাই হ্রাস পাচ্ছে ক্রমাগত। বাহ্যিক চাকচিক্য ও বেশভূষার গুরুত্ব বড়ো হয়ে উঠছে সেখানে। একালের আদর্শ রোল মডেলরা নৈতিক ও আভ্যন্তরীণ গুণাবলী বহন করতে বাধ্য নয়। তারা কেবল দৃষ্টিনন্দন চেহারা আর শরীরকে আকর্ষণীয় উপায়ে সকলের চোখের সামনে হাজির করতে ব্যতিব্যস্ত।

স্বচ্ছতার এহেন প্রবণতাকে বিয়ং-চুল হান একধরনের সহিংসতা (violence) হিসেবে গণ্য করছেন। গোপনীয়তা যেখানে বিলুপ্তপ্রায় ধারণায় পর্যবিসত হতে যাচ্ছে। একটি সম্পর্ক তখন গভীর হয়, যখন সেখানে কিছু-না-কিছু রহস্য লুকিয়ে থাকে, কিছু-না-কিছু ব্যক্তিগত জায়গা বাঁচিয়ে রাখা হয়। স্বচ্ছতার সমাজ সেই গোপনীয়তাকে ধ্বংস করতে মত্ত। প্রলোভন, আকর্ষণ ও কামনা আসলে সবসময় গোপনীয়তার মধ্যে ভরসা খোঁজে। রহস্য, ধাঁধা ও অস্পষ্টতাই আকাঙ্ক্ষাকে গভীর করে। গোপনীয়তা ও অজানার প্রতি আকর্ষণ আনন্দকে পরম করে তোলে। এর ঘাটতি দেখা দেওয়ার ফলে স্বচ্ছতার সমাজ ও পর্নোগ্রস্ত সমাজে ব্যবধান টানা কঠিন হচ্ছে দিনদিন। আধুনিক পুঁজিবাদ পর্নোগ্রাফির ধারণাটি সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে পেরেছে। আজকের সমাজে যৌনতা পণ্যে পরিণত। সম্পর্ক হচ্ছে ব্র্যান্ডিংয়ের একটি কৌশল। মানুষ যেখানে বাহ্যিক সৌন্দর্য ও প্রদর্শনকে সমাজে টিকে থাকার অস্ত্র ধরে নিয়েছে।

সিমেলকে উদ্ধৃত করে হান বলছেন,—এমনকি আমাদের সবচেয়ে কাছের মানুষদেরও সবকিছু জানতে নেই। তার ব্যক্তিত্বের কোনো একটি এলাকা অস্পষ্ট ও অনির্ধারিত থাকাটাই ভালো। এতে করে তাদের প্রতি আমাদের কৌতূহল ও আকর্ষণ বজায় থাকে। কোনোকিছু যদি সম্পূর্ণ প্রকাশ হয়ে যায়,—তাকে নিয়ে মনে আকর্ষণ কাজ করে না। অন্যদিকে কোনো ব্যক্তি যখন নিজেকে গোপন করে, আড়াল করে,—তার প্রতি আকাঙ্ক্ষা কাজ করে নীরব। বাস্তব দেশকালে চলতে থাকা ভোগবাসনার চেয়ে কল্পনায় এর সূচনা ও পরিণতি, আর সময়গত বিলম্ব ও বিরতি বরং আনন্দ ও কামনাকে গভীর রাখে। যে-সমাজে ভোগবাসনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত কল্পনার পরিসরটি সীমিত, যেখানে কল্পনাকে বর্ণনা করার মতো ঘুরপথ অবশিষ্ট থাকে না, সেটি আসলে পর্নোসমাজ। পুঁজিবাদ সমাজকে দিন-দিন অধিক পরিমাণে এরকম পর্নোগ্রাফিতে বুঁদ থাকতে বাধ্য করছে। কারণ, সে সবকিছুকে পণ্যে রূপান্তরিত ও তাকে অতিরিক্ত দৃশ্যমান করে তুলতে আগ্রহী। যেখানে তার লক্ষ্য হচ্ছে,—প্রদর্শনমূল্যের সর্বাধিককরণ। পুঁজিবাদ যৌনতার অন্য কোনো ব্যবহার জানে না, এবং জানতেও চায় না।

‘সংগীত’ তখন কাজ করতে শুরু করে, যখন চোখ বন্ধ থাকে। রোনাল্ড বার্থেস যেমন উদ্ধৃত করেন কাফকাকে :— ‘আমরা জিনিসপত্রের ছবি তুলি যেন সেগুলোকে মন থেকে বের করে দিতে পারি। আমার গল্পগুলো হলো চোখ বন্ধ করার পন্থা।’ সংগীত বেজে ওঠে, যখন ছবিকে আমরা ধ্যানমগ্ন দূরত্ব থেকে দেখি। অন্যদিকে, যেখানেই চিত্র ও দৃষ্টি সরাসরি সংযুক্ত হতে থাকে, সেখানে সংগীত থেমে যায়। স্বচ্ছতা কখনো কোনো সংগীত সৃষ্টি করে না।

হানের বিশ্লেষণে স্বচ্ছতা ও গতি একে অপরের পরিপূরক। যে-কোনো প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হয়ে গেলে তা দ্রুততর হয়ে যায়। স্বচ্ছতা সমস্ত প্রতিরোধ দূর করে ও গতি বাড়িয়ে তোলে। গতিশীল সমাজ মূলত স্বচ্ছতার প্রতিফলন। এটি সবকিছু ত্বরান্বিত করতে চায়, মসৃণ করতে চায়, বাধাহীন করতে চায়। কিন্তু এই অতি-গতি আসলে সমাজকে অনর্থক করে তুলছে। গতিশীল সমাজের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, এটি বিশাল তথ্য প্রবাহ তৈরি করে, কিন্তু এই তথ্যগুলো কাজের নয়। তথ্যের পরিমাণ বাড়ছে, কিন্তু কোনো গভীরতা নেই। সকল তথ্য মুহূর্তে পরেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে। আজকের সমাজ তথ্যের অতিরিক্ত ভারে ভারাক্রান্ত, কিন্তু এই তথ্য আমাদের প্রকৃত জ্ঞানী করতে অক্ষম। গতি বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতনিয়ত, অথচ আমাদের অভিজ্ঞতার গভীরতা কমে যাচ্ছে। আমরা আজ এতটাই দ্রুত চলছি,—আমাদের সময় নেই কোনোকিছু গভীরভাবে উপলব্ধি করি।

তথ্যের সমাজ আমাদের অনেক তথ্য দিচ্ছে, কিন্তু ভাবার সময় দিচ্ছে না। আমরা অতিরিক্ত তথ্যের চাপে চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলছি। গভীর পর্যবেক্ষণের বদলে কেবল তথ্য গিলছি সবসময়। ফলে, আমাদের চিন্তার ক্ষমতা ক্ষুদ্র ও দুর্বল হয়ে পড়ছে। তথ্যের সমাজ গতি ও তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল থাকছে। আগে তথ্যের সঙ্গে বোঝাপড়া সময়সাপেক্ষ ছিল। মানুষ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করত। কিন্তু এখন, তথ্য সংগ্রহ করা নয়, বরং তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেওয়াটাই জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তথ্যের কোনো বাছাই ও মূল্যায়ন নেই। ফলে, আমরা তথ্যের প্রকৃত অর্থ ধরতে পারি না। ‘তথ্যের দ্রুতগতি আমাদের বোঝার ক্ষমতাকে কাজেই ধ্বংস করে দিয়েছে।’

তথ্যের বৃদ্ধি মানে কিন্তু সত্যের বৃদ্ধি নয়। আজকের তথ্যময় সমাজে সত্যের সংখ্যা আনুপাতিক হারে বেড়েছে, কিন্তু তার গভীরতা ও তাৎপর্য সেখানে হ্রাস পাচ্ছে দ্রুত। আমরা এখন তথ্যকে সত্যের প্রতিস্থাপন হিসেবে ব্যবহার করছি, যদিও তথ্য সত্যের সমান নয়। অতিরিক্ত তথ্যের মধ্যে সত্য হারিয়ে যায়। আমরা একটি সত্যউত্তর (post-truth) যুগে বসবাস করছি;—এখানে সত্যের চেয়ে তথ্যের চমককে অধিক গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা হয়েছে। যার ফলে অতীতকে আমরা ভুলে যাচ্ছি, এবং একটি তথ্যভিত্তিক গভীরতাশূন্য ভবিষ্যৎ পানে ধাবিত হচ্ছি দ্রুত!

. . .

. . .

2 Comments on “দগ্ধ সমাজে বিয়ং-চুল হান-২”