কবি ফজলুররহমান বাবুলের বরাতে সৌমিত্র দেবের আকস্মিক প্রস্থানের সংবাদটি এখনো অবিশ্বাস্য লাগছে শুনে! সৌমিত্র সক্রিয় প্রকৃতির মানুষ ছিল। সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ছাড়াও নানা এলাকায় তার সক্রিয়তার খবর কানে আসত। সমাজমাধ্যমেও সমানতালে সক্রিয় দেখেছি তাকে। হাসিনা সরকারের পতন ঘটার আগে-পরে সক্রিয়তার মাত্রা আরো বাড়িয়েছিল সে।

হাসিনাকে দেশছাড়া করে ড. ইউনূস গদিতে বসলেন। বসার পর থেকে দেশ জুড়ে তাণ্ডব চলতে দিলেন একটানা। তাণ্ডবের বিরুদ্ধে কবি-লেখকরা গোড়ায় মুখে কুলুপ এঁটে বসেছিলেন। কথা বলতে ভয় পাচ্ছিলেন তারা। অনেকে আবার দোটানায় জেরবার ছিলেন তখন। এই যখন অবস্থা, সৌমিত্রকে তিলেকের জন্য দোটানায় ভুগতে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। সরকার পতনের যৌক্তিকতায় অন্ধ হয়ে অশুভশক্তির উত্থানকে ছাড়পত্র দেওয়ার আবেগ তাকে দখলে নিতে পারেনি। দেশের জন্য খতরনাক শক্তির উত্থান-সম্ভাবনা সে আগাম আঁচ করতে পেরেছিল। আন্দোলন যখন তুঙ্গে, সেই তখন থেকে এর গতিক নিয়ে নিজের সংশয় অকপটে জানান দিতে দ্বিধা করেনি। আওয়ামী লীগের দালাল ট্যাগ কাজেই তার দিকে সমানে ছোড়া হয়েছে তখন। দালালির তকমাকে মাথার তাজ বানিয়ে সৌমিত্র তার বিশ্বাসে অটল থেকেছিল।

৭ মার্চ পালনের আনুষ্ঠানিকতা বাতিল থেকে শুরু করে যত অনাচার ইউনূস গং জন্ম দিলেন, এখন এই অনাচারের বিরুদ্ধে কথা বলার হ্যাডম হাতেগোনা কিছু মানুষের মধ্যে সেইসময় দেখা যাচ্ছিল। সৌমিত্র সেই বিরলতমদের একজন। বাকিরা তখন লাল বিপ্লবকে জায়েজ প্রমাণে কমবেশি ব্যস্ত থেকেছেন। সৌমিত্রর মধ্যে বিপ্লবী বিকার গেড়ে বসতে পারেনি। পল্টি নেওয়ার মতলব ছিল না। তার নিজস্ব রাজনৈতিক বোধ তাতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাঙালি জাতিসত্তাকে সে এতদিন যেভাবে জেনেবুঝে এসেছে, হৃদয়ে লালন-পালন ও আশাকারা দিয়ে গেছে সমানে, এবং এভাবে একটি সমীকরণে অকাট্য হয়েছে এতদিনে,—এখন সেটি ঝেড়ে ফেলতে যেসব যুক্তি ও বয়ান হাজির করা হচ্ছিল, সেগুলোকে ভ্যালিড ধরে নেওয়া তার পোষায়নি। সুতরাং লাল বিপ্লবে সক্রিয় মতলবি ফ্যাসিবাদের চাষাবাদে যোগ দেওয়ার পরিবর্তে নিজের বিশ্বাসে অটল থেকেছে কবি।

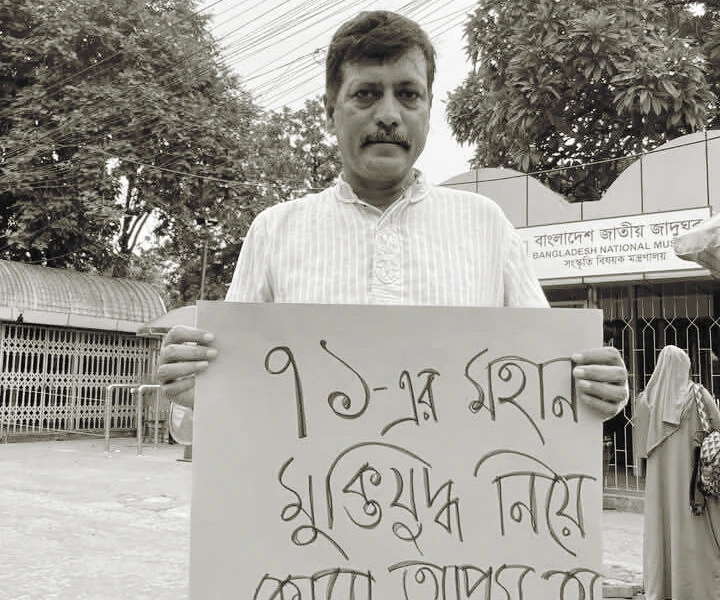

চিরাচরিত দালালিকে মাথার তাজ করে নিতে সৌমিত্রকে কাজেই বিড়ম্বনায় পড়তে হয়নি। পটভূমি বিবেচনায় তার এই অবস্থান আসলেও জরুরি ছিল। ৭ মার্চ পালনে বাধা দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রথম প্রকাশ্য প্রতিবাদে তাকে আমরা রাস্তায় নামতে দেখলাম। শারীরিকভাবে হেনস্থা করা হলো কবিকে। সৌমিত্রকে তবু দমানো যায়নি। দেশের প্রতি তার ভালোবাসা ও রাজনীতিসচেতনা তাকে নিজ বিশ্বাসে স্থির থাকতে ভরসা যুগিয়েছে। কোনো এক কালে বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল তার। এই সৌমিত্র তখন মৌলবীবাজারে পড়ে থাকা কবি ও সাংবাদিক। সিলেট ও মৌলভীবাজারের সংস্কৃতি অঙ্গনে পরিচিত মুখ। ছড়া ও কবিতার পাশাপাশি পত্রিকায় কলাম লিখছে নিয়মিত। মৌলভীবাজারে বইয়ের দোকান খুলেছিল কিছুদিন। বাংলা একাডেমির তরুণ লেখক প্রকল্পেও তাকে অংশ নিতে দেখেছি। হাজারটা কাণ্ডে নিজেকে জড়াতে ওস্তাদ সৌমিত্রর ছফুট লম্বা দেহ আর ভারী কণ্ঠস্বর তখন থেকে মনে গাঁথা হয়ে আছে।

এই সৌমিত্র দেবের মধ্যে বামপন্থী আবেগের রেশ তখনো ধুয়েমুছে যায়নি। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন জেরবার বামপন্থাকে আমরা সেইসময় কাঁচা বয়সের আবেগে নৈবচ নৈবচ বলে খারিজ করতে মরিয়া হয়েছি। সিলেটের ডাক না অনুপম সেটি মনে নেই আর, তবে স্থানীয় সংবাদপত্রে কলমচি হওয়ার বাহাদুরি দেখাতে নেমে বামপন্থার ধসকে ওই নৈবচ নৈবচ অব্যয়পদ ধার করে বিদ্রুপ হানছি বেশ। বামপন্থা আর কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না বলে যুক্তি খাড়া করতে মনে বাধছে না।

বেচারা সৌমিত্র কী একটা কাজে তখন সিলেটে এসেছিল। জিন্দাবাজারে কোনো এক রেস্তোরাঁয় বসে আমরা গুটিকয়েক মিলে তার সঙ্গে গুলতানি মারছি। আচমকা নৈবচ নৈবচ-এর প্রসঙ্গ টেনে আনল সে। কলামটি তার চোখে পড়েছে। মৃদু হেসে প্রশ্ন রেখেছিল,—বাতিল করাটা কি চটজলদি হয়ে গেল না? বামপন্থাকে নৈবচ নৈবচ করে দিলে কী বাকি থাকছে সামনে? সাম্রাজ্যবাদ শত্রু বিনা বাঁচে না। কাকে এখন নিজের শত্রু করবে তবে? ইসলাম অথবা অন্যকিছু? তার চোখমুখে হতাশার সঙ্গে চাপা কষ্টের ছাপ গোপন ছিল না। ভাবাদর্শের পতন বিশ্বাসীর মনে যে-জ্বালা ধরায়, সৌমিত্রর ছফুট লম্বা তারুণ্যদীপ্ত অবয়বে সেটি স্পষ্ট ছিল সেদিন।

কর্মসূত্রে নয়ের দশকের মাঝামাঝি মৌলভীবাজার কিছুদিন ঘাঁটি গাড়তে হলো। লন্ডনি অধ্যুষিত ছিমছাম মফস্বলী শহরটি আকমল হোসেন নিপু, সৌমিত্র দেব, আহমদ সিরাজদেরও শহর বটে! মৌলভীবাজারে তাঁরা পরিচিতমুখ। অকাল প্রয়াত মাহফুজ ভাইসহ আরো অনেকে শহরটির ওপর তখন দখল কায়েম রেখেছেন। তো এই গ্যাংস অব মৌলভীয়ানদের সঙ্গে চিনপরিচয় ঘটতে দেরি হলো না। নিপু ভাই ও সৌমিত্রর সঙ্গে আগে থেকে পরিচয় ছিল। সেই সুবাদে বাকিদের সঙ্গে পরিচয় ও আলাপ জমে গেল। ছোট্ট শহরে আমাদের দেখাসাক্ষাৎ আর আড্ডাবাজি বেশ নিয়মিত ঘটনা তখন।

সন্ধ্যা ঘনালে মৌলভীয়ানরা শহরের প্রাণকেন্দ্র চৌমুহনীতে জড়ো হতেন। সেখান থেকে গুটিগুটি পায়ে গরিমা আর ঐতিহ্যে ঠাসা মিষ্টির দোকান ম্যানেজার স্টলে গিয়ে বসতেন সবাই। জিভে জল আনা ছানার মিষ্টির জন্য দোকানটির সুনাম গোটা তল্লাট জুড়ে আজো অমলিন। ফুলকো লুচির সঙ্গে বুন্দিয়া ও নিমকি ভালোই বানাতেন কারিগর। ম্যানেজার স্টলের মিষ্টির স্বাদ যদিও আগের মতো নেই বলে শুনছি ইদানীং। দোকানটিতে মাহফুজ ভাইয়ের যাতায়াত ছিল রটিনবাঁধা। নিপু ভাইরাও সময় করে জুটতেন হামেশা। কলেজে ছাত্র ঠ্যাঙানো স্বপন নাথ ও পাত্র সমাজ নিয়ে উৎসুক দীপঙ্কর দা যোগ দিতেন মাঝেমধ্যে।

সান্ধ্য আড্ডা ম্যানেজার স্টলে বেশিক্ষণ চলানো যেত না। মিষ্টিখেকোদের হট্টগোলে সেখানে বসা দায় ছিল। আড্ডা কাজেই নিপু ভাইয়ের কর্মস্থল মনুবার্তায় এসে স্থির হতো, এবং চলত দীর্ঘক্ষণ। নিপু ভাই তখন প্রথম আলোর জেলা প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছেন। গল্প লিখছেন নিয়মিত। মাঝেমধ্যে উধাও হয়ে যেতেন কিছুদিন। জিজ্ঞেস করলে মৃদু হেসে জানাতেন,—খেতমজুর সমিতির হয়ে গ্রামের কৃষকজনের সঙ্গে ওঠবসে ব্যস্ত ছিলাম, তাই এদিকটায় আসা হয়নি। সান্ধ্য আড্ডার ধরাবাঁধা কোনো নিয়ম ও গন্তব্য কখনোই ছিল না। আড্ডারুর দল শহরের এখানে-ওখানে বসে পড়তেন। স্বপনদার ব্যাচেলর মেস নয়তো সৌমিত্রর বইয়ের দোকানে হানা দিতেন হঠাৎ। স্বভাব উজ্জ্বল দীর্ঘদেহী সৌমিত্রর সঙ্গে সাহিত্যের চেয়ে রাজনীতির আলাপ বেশি ঘটত মনে পড়ে। মৌলভীবাজারের পাট চুকিয়ে সিলেট আসার পর থেকে মৌলভীয়ানদের সঙ্গে সংযোগটি আর বজায় থাকেনি।

সৌমিত্র ততদিনে ঢাকায় পাড়ি জমিয়েছে। সাংবাদিকতার পাশাপাশি সাহিত্যিক তৎপরতা সমানে চলছিল তার। বই বেরিয়েছে চল্লিশের অধিক। কবিতা, গল্প, শিশু সাহিত্য আর সফরনামায় বোঝাই সেই লেখসম্ভার। রয়েছে হাসন রাজাসহ লোকায়ত মহাজনদের নিয়ে ভিন্নধর্মী রচনাও। অনলাইনে ঘোরাফিরার সুবাদে তার এসব তৎপরতার কিছু নমুনা চোখে পড়েছে তাৎক্ষণিক। প্রথম আলো ও মানবজমিন-এ হাত পাকানো সৌমিত্রর অনলাইন পত্রিকা খুলে বসার ঘটনাও জানা ছিল এভাবে। খবর জেনেছি কমবেশি, কিন্তু তার এসব তৎপরতার ভালোমন্দ জানাবোঝার অবকাশ বড়ো একটা জোটেনি কখনো।

সময়ের সঙ্গে সৌমিত্রর রাজনৈতিক ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন ঘটেছিল ধারণা করি। ভাবনায় রকমফের ঘটলেও অন্ধত্ব ও পশ্চাদগামিতার বিরুদ্ধে তার অবস্থানে হেরফের ঘটতে দেয়নি সে। চির পুরাতন বন্ধু বৎসল কবি। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত। মনেপ্রাণে বাঙালি সৌমিত্রকে সমাজমাধ্যমে নিজের মতামত প্রচারে অকুণ্ঠিত দেখেছি সবসময়। তার এভাবে আকস্মিক বিদায় নেওয়াটা যে-কারণে বিশ্বাস হচ্ছে না! গত আট মাস অকথ্য শারীরিক ও মানসিক চাপ হয়তো অকাল বিদায়ের পেছনে বড়ো ভূমিকা রেখেছে! সৌমিত্র নেই, কিন্তু তার জ্বলজ্বলে আবেগশাণিত প্রতিবাদ সে রেখে গেছে সম্প্রতি। ৭ মার্চ বাতিলের বিরুদ্ধে কথা বলতে নেমে তার ওই মার খাওয়া রক্তাক্ত মুখচ্ছবি কী করে ভুলি! জীবনের শ্রেষ্ঠ কবিতাটি সে লিখেছিল সেদিন।

পরিবার-পরিজনের জন্য বিদায়টি অপূরণীয় ক্ষতি ও বেদনার কারণ হলেও সৌমিত্রর জন্য প্রস্থানটা ভালো হয়েছে। বদলে যাওয়া বাংলাদেশ তার জন্য নয়। তাকে জায়গা দেওয়ার ক্ষেত্রে দেশটি আর উপযুক্ত নেই। কবে আবার উপযুক্ত হবে সেটি আন্দাজ করা কঠিন। সৌমিত্ররা কাজেই যত তাড়াতাড়ি এখান থেকে বিদায় নেবে, তাতেই বাঁচোয়া।

নরকে অনন্ত ঋতু যাপন থেকে সৌমিত্রর বিদায়ে তাই শোক হচ্ছে না বিশেষ। কেবল একথা ভেবে অবিশ্বাস্য লাগছে,—তার ভারী কণ্ঠে আর কখনো সৈয়দ হকের কাব্যনাটিকা নূরলদীনের সারাজীবনের পঙক্তিরাশি উচ্চারিত হতে শুনব না। মৌলভীবাজারে থাকতে অহরহ শুনেছি। শোনা হবে না, জ্বলজ্বলে মুখে নূরলদীনে রূপান্তরিত সৌমিত্রর কণ্ঠে গমকে উঠছে আহবান …

সমস্ত নদীর অশ্রু অবশেষে ব্রহ্মপুত্রে মেশে।

নূরলদীনের কথা যেন সারা দেশে

পাহাড়ি ঢলের মত নেমে এসে সমস্ত ভাসায়,

অভাগা মানুষ যেন জেগে উঠে আবার এ আশায়

যে, আবার নূরলদীন একদিন আসিবে বাংলায়,

আবার নূরলদীন একদিন কাল পূর্ণিমায়

দিবে ডাক, ‘জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়?’

. . .

. . .