প্রতুল মুখোপাধ্যায়কে বিদায় কমরেড বলাটা দেখছি কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না! তাঁকে বিদায় বলার মানে হচ্ছে বাংলা গানের এমন একটি ধারাকে বিদায় জানানো, যেখানে তাঁর কোনো উত্তরসূরি আপাতত চোখে পড়ছে না। আগামীতে হয়তো আসবেন কেউ। হতে পারে, বাংলা গানে আর কখনো দেখা মিলবে না এমন শিল্পীর, যাকে শোনামাত্র প্রতুল চোখে ভেসে উঠবেন তাৎক্ষণিক।

প্রতুলকে বিদায় কমরেড বলতে আটকাচ্ছে, আর ওদিকে মন ধাইছে পেছনপানে। নব্বই দশকটা চোখের সামনে আসা-যাওয়া করছে অবিরত! দশকটির পুরোভাগ সুমন-অঞ্জন-নচিকেতা দাপটের সঙ্গে দখলে নিলেন। প্রতুল মুখোপাধ্যায় ও মৌসুমী ভৌমিকের স্বকীয়তাকে তা-বলে শ্রোতাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয়নি। সময়ের সঙ্গে নিজেকে বহুমাত্রিক করেছেন সুমন। তাঁর ঝুলি এখন কানায়-কানায় পূর্ণ। খ্যাতি পেয়েছেন, তার সঙ্গে বিতর্কও সদা পিছু তাড়া করেছে এই গানকবিকে। স্বাতন্ত্র্য প্রমাণের দৌড়ে অঞ্জন-নচিকেতাও পাল্লা দিয়ে ছুটেছেন দিব্যি। গানে এবং গানের বাইরে দুজনেই সক্রিয় পুরোদমে। মৌসুমী ভৌমিক ওদিকে নীরবে-নিভৃতে গান তৈরি আর বাংলা লোকগানের উৎস ও ইতিহাস নিয়ে সচল আগাগোড়া। প্রতুল মুখোপাধ্যায়কে কেন জানি সেখানে খুঁজে পাওয়ার নয়! শিল্পী কি তাহলে নিজেকে গুঁটিয়ে নিয়েছিলেন ক্রমশ?

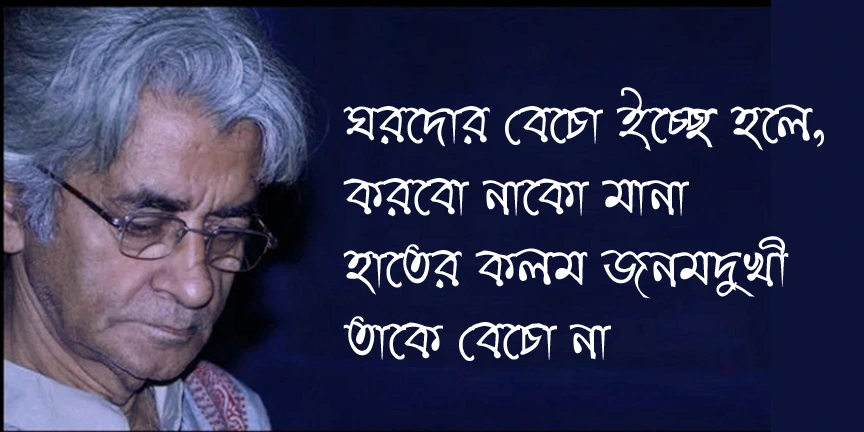

ঘরোয়া এক আলাপচারিতায় মৌসুমী ভৌমিক বলেছিলেন, সুমনের গান তিনি নিজে একসময় গেয়েছেন সোচ্চার। আজকের পরিব্যাপ্তিতে পা দিতে সুমনের তখনো অনেক পথ হাঁটা বাকি। ঘরোয়া ও অন্তরঙ্গ এক পরিচয়ে তাঁকে তখন অনায়াস চেনা যাচ্ছে। তো সেই সময়টায় মৌসুমী স্বকণ্ঠে গেয়েছেন কবীর সুমন। এবং তখনো, মৌসুমী বলছেন, প্রতুল যথারীতি সকলের থেকে আলাদা ও গভীর নির্জনের পথিক ছিলেন। তাঁকে শোনার জন্য গানের কান তৈরি বা তাঁর ভাষায় অ্যাকোয়ার্ড লিসেনিং জরুরি, ডামাডোলের মধ্যে যা হয়তো পাওয়ার নয়। পৃথিবীকে বিদায় বলার আগে অবধি তাই ছিলেন প্রতুল। ঘরদোর বেচো ইচ্ছে হলে, করবো নাকো মানা…/ হাতের কলম জনমদুখী/ তাকে বেচো না;- জনমদুখী কলমকে কারো কাছে বিক্রি না করে গাইলেন জীবনভোর।

প্রতুল প্রসঙ্গে মৌসুমী ভৌমিক কথাটি কেন বলেছিলেন সেটি সেদিন বুঝতে পারিনি। নব্বই দশকে ওপারবাংলা থেকে আসা বাংলা গানের নতুন তরঙ্গকে বাংলাদেশ আপন করে নিয়েছিল। এখানে তখন বাংলা ব্যান্ড গান ক্রমশ তরুণ শ্রেতাদেরকে দখলে নিচ্ছে। ব্যান্ড সংগীতের গোল্ডেন এজ শুরুর আভাস ভালো টের পাচ্ছিলেন শ্রোতারা। তার মধ্যেই ওপারবাংলা থেকে আসা গানের এই তরঙ্গকে সকলে ভালোবাসছিলেন নির্বিশেষ। সুমন-অঞ্জন-নচিকেতার পাশাপাশি প্রতুলও ততদিনে ক্যাসেট প্লেয়ারে বাজতে আরম্ভ করেছেন।

প্রতুল গাইলেন আমি বাংলায় গান গাই। তাঁর সে-গান এখানে মাহমুদুজ্জামান বাবু কণ্ঠে গাঁথলেন। একই গানে দুই বাংলার দুই বাঙালিকে শ্রোতারা সমানে শুনছেন। আহা! কী গভীর ও মায়াবি দরদ দিয়ে বোনা সে-গান! জীবনানন্দের কবিতায় অমরত্ব নিশ্চিত করা সজল, আর্দ্র বাংলাকে যেখানে পুনরায় জীবন দিলেন প্রতুল। সে যাইহোক, একঝাঁক পায়রার দলে যাঁরা শামিল হলেন, প্রত্যেকে সেখানে নিজ মাপে স্বকীয় হওয়ার কারণে শ্রোতারা তাঁদেরকে লুফে নিয়েছিলেন। ঠিক যেভাবে, আইয়ুব বাচ্চু, জেমস, মাকসুদ আর হামিন-শাফিনরা দ্রুত ওপারবাংলার তারুণ্যকে দখলে নিয়েছিল। কোনো সীমানা বা প্রাচীরের সাধ্য ছিল না একে রোখে।

তার মধ্যে সুমনকে নানাকারণে অবিরত শুনেছি একসময়। মন টানলে এখনো শুনি। যেরকম মাঝেমধ্যে শুনতে মন্দ নয় অঞ্জন ও নচিকেতা। আর মৌসুমী তো আমি শুনেছি সেদিন শিরোনামের একখানা গানের কারণে আজো শ্রোতাপ্রিয়। আরো কতো গান তিনি গেয়েছেন, তথাপি আমি শুনেছি সেদিন-এ ব্যাপ্ত সংবেদকে স্বয়ং মৌসুমীর পক্ষে অতিক্রম করা কঠিন ছিল। সে-তুলনায় প্রতুল মুখোপাধ্যায়কে একটা সময় পরে নিয়মিত শোনায় ভাটা পড়ে। সেটি কি এজন্য,- প্রতুলের গান যে-প্রতিবাদ ও আর্তিকে ধারণ করেছে সদা,- সময়ের সঙ্গে তার আবেদন পানসে হয়ে আসছিল? ওপার বাংলায় বাম রাজনীতি তো মমতা-আবির্ভাবের জেয়ার ঠেকাতে না পেরে কোমায় চলে গেছে এখন। খোদ মমতার আবার কোমায় যাওয়ার সময় বিজেপি উত্থানের কারণে ঘনীভূত হলো বলে! একে এখন কী বলব? প্রগতি, নাকি অধঃগতি? প্রতুল যেখানে জনমদুখী কণ্ঠকে কলম বানিয়ে একলা লড়ে গেলেন শেষতক!

তাঁর গানের লোকায়ত ধাঁচ ও নিরাভরণ গায়কির কোথাও রক্তগরম প্রতিবাদ নেই। বাংলা গানের চিরাচরিত গীতল স্বভাব তিনি ধারণ করেছেন বটে কিন্তু মেলোডি আর রোমান্সের দেখা পাওয়া ভার সেখানে! না আছে নচিকেতা ধাঁচের পরিহাস অথবা অঞ্জনের স্মৃতিকাতর নাগরিক রোমন্থন। বামপন্থার মার্কামারা প্রতিবাদেও পোক্ত নয় এই গানের বুলি ও পরিবেশন।

তবু, এমন এক ভাষায় নিজেকে তারা প্রকাশ করে যেখানে নিরাপোস লড়াইয়ের জেদ ও শপথ কিন্তু শ্রোতার মর্মে গিয়ে বিঁধে। প্রতুল এখানে যেন-বা বাংলা গানের অরুণ মিত্র। অনেকখানি মায়া আর তার সঙ্গে বিপন্নতার আর্তি মেশানো স্বকীয়তায় গানকে প্রতিবাদের হাতিয়ার করেছিলেন। কবীর সুমন স্বয়ং অরুণ মিত্রকে নিয়ে যে-গানখানা একদিন বেঁধেছিলেন, তাকে এখন প্রতুলের ক্ষেত্রে আমরা সমান সত্যি ভাবতে পারি। কবীর সুমনের গানের বুলি গুনগুন করে শ্রোতা বলতেই পারেন : উঠে দাঁড়ালেন যেমন দাঁড়ায়/ বন্দিনী এক বাঘিনী চিতা চিড়িয়াখানায় অসহায়, তবু/ উঠে দাঁড়ানোয় অপরাজিতা। প্রতুলের মহিমা এখানে এসে শ্রোতাকে জব্দ করে হয়তো।

নরোম, কোমল, মায়াবি এক খোলসে ঢাকা প্রতুলের গানে দপদপ করে ভেঙে না পড়ার জেদ। প্রতিবাদী গানের ধারায় তাঁর সংযোজনকে যে-কারণে ব্যতিক্রম মানতে হবে। প্রতুল সেখানে অন্য কারো মতো নন। তিনি তাঁর নিজের মতো করে অনন্য বিদ্যুৎ। তারচেয়েও বড়ো ব্যাপার, যখন গাইতেন, বোঝা যেত গানের প্রতিটি অক্ষরে নিজের বিশ্বাস জিম্মা রেখে গাইছেন। গানের প্রতি অঙ্গে আভরণহীন সকরুণ বিষাদ উপচে পড়ছে! তা-বলে তারা দীপ্র নয় এমনটি বলার সুযোগ শ্রোতা কখনোই পায় না। ভাবছি, তথাপি কেন মাঝখানে শোনা ছেড়ে দিয়েছিলাম তাঁকে? উত্তর নিজের কাছেও অজানা!

এই-যে আশি-ঊর্ধ্ব জীবনে বেঁচে থাকলেন প্রতুল, আগাগোড়া নিজের বিশ্বাসকে ধারণ করে বাঁচলেন। গাইলেনও চিরঘুমের দেশে পাড়ি দেওয়ার আগে অস্তক। তাঁর সঙ্গে শেষ শুদ্ধ বামপন্থী কি বিদায় নিলো ওপার বাংলায়? যদিও শেষ বয়সে তিনি মমতাপন্থী হয়ে উঠেছিলেন বলে অভিযোগ আছে কমবেশি। গায়কির মতো নিরাভরণ ছিল প্রতুলের দিনযাপন। সেখানে বামপন্থাকে তিনি কীভাবে দেখেছেন, সময়ের সঙ্গে দেখার মধ্যে কী-কী নতুনত্ব যোগ হয়েছিল, আদৌ কতটা কী বিসর্জন দিয়েছিলেন অথবা দেননি… এসব নিয়ে চটজলদি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো আত্মঘাতী হবে। বিশ্বব্যাপী বামপন্থার মরণদশায় তাঁকে আসামি করে কী লাভ, সেও এক প্রশ্ন বটে!

সে যাকগে, সত্যটি নির্মম, তথাপি প্রতুল মুখোপাধ্যায়কে বিদায় কমরেড বলা কিছুতেই সম্ভব নয়। যদি বলি তাহলে এমন কিছু গানকে বিদায় বলতে হবে যারা আসলে নীরব ঘাতক। বাংলা জবান যতদিন আছে ততদিন তারা অবিনশ্বর। প্রতুল চলে গেছেন, কিন্তু তাঁর গান থাকছে নীরব, মায়াবি ঘাতক হয়ে প্রতিবাদের প্রয়োজন মনে করিয়ে দিতে।

. . .

. . .