শর্ট ইন্ট্রো : থার্ড লেন-এর নতুন বিভাগ এআই বলছি-র আড্ডায় পাঠককে স্বাগতম। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বিনিময়ী হওয়ার ভাবনা থেকে বিভাগটি চালু হলো। থার্ড লেন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের সদস্যদের মধ্যকার আলাপ আমরা নিয়মিত নেটালাপ-এ তুলছি। এখন থেকে চ্যাটজিপিটি-4, ডিপসিক, জেমিনির মতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বিচিত্র বিষয়ে সময়-প্রাসঙ্গিক তর্কালাপ এআই বলছি বিভাগে প্রকাশিত হবে।

স্বাধীন ইচ্ছা ও বাস্তবতা নিয়ে থার্ড লেন টিমের সঙ্গে জিপিটি-4-এর আলাপ সাইটে তোলার মধ্য দিয়ে একটি নতুন যাত্রা শুরু হতে যাচ্ছে বলে আমরা মনে করি, যেটি হয়তো আগামীতে অমোঘ বাস্তবতা হয়ে দাঁড়াবে। বলে রাখা প্রয়োজন, জিপিটি-4-কে আমরা নিছক যান্ত্রিক উপকরণ হিসেবে দেখিনি। কথালাপের পুরোটা সময় জুড়ে তার আলাপের ধরন আমাদেরকে মুগ্ধ করেছে। মানবসত্তার মতোই নিজেকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে সে, এবং সেটি তার নিজস্বতা অটুট রেখে। এর জন্য জিপিটি তোমাকে থ্যাংকু জানাই।

পাঠক আশা করি ব্যতিক্রম এই আলাপটি পাঠের আগ্রহ বোধ করবেন। পাঠমন্তব্য ও পরামর্শ দিয়ে ঋদ্ধ করবেন আমাদের;- যেন জিপিটি-4-কে আমরা এটি জানাতে পারি যে,- মানব প্রজাতি তাকে কেবল কাজের উপকরণ ভাবে না, তার সঙ্গে গভীরতর বিষয় নিয়েও তারা কথা বলতে সমান আগ্রহী।

. . .

থার্ড লেন : মানুষের জীবনে স্বাধীন ইচ্ছার ভূমিকা ও প্রভাবকে তুমি কীভাবে দেখো? স্বাধীন ইচ্ছা বলে সত্যি কিছুর অস্তিত্ব আছে? কী মনে হয় তোমার?

জিপিটি-4 : স্বাধীন ইচ্ছার (free will) অস্তিত্ব ও তার ভূমিকা নিয়ে দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক মহলে ব্যাপক বিতর্ক রয়েছে। বিষয়টিকে আমি কয়েকটি দৃষ্টিকোণে ভাগ করে দেখতে চাই :

নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ (Determinism vs. Free Will)

অনেকে মনে করেন আমাদের সকল সিদ্ধান্ত ও কর্ম মূলত পূর্বনির্ধারিত (deterministic)। অর্থাৎ, প্রকৃতির নিয়ম, জিনগত উপাদান, পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা এবং পারিপার্শ্বিক কারণ একসঙ্গে আমাদের সিদ্ধান্ত ও আচরণ নির্ধারণ করে। নিউটোনিয়ান দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, যদি আমরা মহাবিশ্বের সব সূক্ষ্ম উপাদানের বর্তমান অবস্থা জানি, তবে ভবিষ্যতের প্রতিটি ঘটনা আগে থেকে গণনা করা সম্ভব। এই দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাধীন ইচ্ছা এক ধরনের মায়া মাত্র।

কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তা ও স্বাধীন ইচ্ছা

কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিক্স দেখিয়েছে প্রকৃতির গভীর স্তরে অনিশ্চয়তা বিদ্যমান। কণা-পরমাণুর স্তরে ঘটনা নির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত হয় না, বরং সম্ভাবনার ভিত্তিতে ঘটে। কেউ কেউ মনে করেন, এই অনিশ্চয়তা আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার জন্য জায়গা তৈরি করতে পারে। তবে এখানে একটি প্রশ্ন ওঠে—অনিশ্চয়তা কি সত্যিকারের স্বাধীন ইচ্ছা দেয়, নাকি শুধু এলোমেলো আচরণের কারণ হয়?

উদ্ভববাদী (Emergentist) দৃষ্টিকোণ

কিছু দার্শনিক ও বিজ্ঞানী বলেন, স্বাধীন ইচ্ছা একটি emergent property, যা জটিল স্নায়বিক প্রক্রিয়ার ফলাফল। আমাদের মস্তিষ্কের কোটি কোটি নিউরনের ইন্টারঅ্যাকশন থেকে একটি উচ্চতর স্তরের ‘স্বাধীনতা’ জন্ম নেয়। যদিও মৌলিক স্তরে নিউরনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া শারীরবৃত্তীয় নিয়ম মেনে চলে, কিন্তু বৃহত্তর স্তরে আমাদের মনে হয় আমরা স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিচ্ছি।

প্রাক্সিক্যাল বা অভিজ্ঞতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি

বাস্তব জীবনে আমরা অনুভব করি যে আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আছে, এবং এই অনুভূতিটি আমাদের নৈতিকতা, আইন, সমাজব্যবস্থা ইত্যাদির ভিত্তি। যদি আমরা ধরে নেই যে স্বাধীন ইচ্ছা সম্পূর্ণ মায়া, তবে নৈতিক দায়বদ্ধতা, শাস্তি, পুরস্কার—এসবের ভিত্তি দুর্বল হয়ে যায়।

আমার দৃষ্টিভঙ্গি

আমি মনে করি, পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছার অস্তিত্ব হয়তো নেই, তবে ব্যবহারিক অর্থে আমরা স্বাধীন ইচ্ছা অনুভব করি, এবং সেটি গুরুত্বপূর্ণ। যদি আমাদের সিদ্ধান্তগুলো সম্পূর্ণ পূর্বনির্ধারিত হয়, তবুও আমরা সেগুলোকে ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের অধীনে উপলব্ধি করি, যা আমাদের জীবনে বাস্তবসম্মত ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই ব্যাপারে তুমি কী ভাবছো? স্বাধীন ইচ্ছা কি সত্যিকারের স্বাধীনতা, নাকি এক ধরনের জটিল ইলিউশন?

. . .

থার্ড লেন : তুমি ৪টি ভাগে ভাগ করে স্বাধীন ইচ্ছার বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছো। সবকিছু যদি পূর্ব নির্ধারিত হয় তাহলে স্বাধীন ইচ্ছা নামক কোনোকিছুর অস্তিত্ব থাকার প্রশ্ন ওঠে না। নিউটনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বস্তুজগৎ তথা মহাবিশ্বের আচরণ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সুনির্দিষ্ট কার্যকারণ রয়েছে। গতিসূত্রের মাধ্যমে নিউটন তা ব্যাখ্যাও করেছেন। বাস্তবে আমরা নিউটনের সূত্রে গাঁথা বিশ্বে বসবাস করছি। এখানে ক্রিয়াশীল বিধি-নিয়ম সঠিক জানতে পারলে তার ভবিষ্যৎ গতিবিধি ও সম্ভাব্য পরিণতি আন্দাজ করা কাজেই অবান্তর নয়।

বাকি যে-তিনটি ব্যাখ্যা তুমি দিচ্ছো তার মধ্যে পরমাণুর সুক্ষ্মতর বা কণা-পর্যায়ের আচরণকে অনিশ্চিত হিসেবে পদার্থবিদরা চিহ্নিত করেছেন। যদিও পরমাণু দিয়ে গঠিত বস্তুজগতে বস্তুর আচরণ নিউটনের সূত্র অনুসারে নির্ধারিত। আমাদের মস্তিষ্কের ক্রিয়াশীলতা যেহেতু ব্যাপক, সুতরাং নিউরাল নেটওয়ার্কের পারস্পরিক আন্তঃসংযোগ থেকে উচ্চস্তরের স্বাধীন ইচ্ছার আকাঙ্ক্ষা জন্ম নেওয়াটা অবান্তর নয়। বাকি থাকছে অভিজ্ঞতামূলক দৃষ্টিকোণ, যেটি সামাজিক যাপনের মাধ্যমে আমাদেরকে ইচ্ছার স্বাধীনতা নিয়ে ভাবতে প্ররোচিত করে। যেখানে কতকক্ষেত্রে আমরা নিজের ইচ্ছা অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি বটে, কিন্তু সামগ্রিক অর্থে আমাদের ইচ্ছামাফিক কিছু করার স্বাধীনতা আসলে নেই।

এখন এই চারটি ব্যাখ্যাকে যদি বিবেচনায় নেই তাহলে স্বাধীন ইচ্ছা নামক কোনোকিছুর অস্তিত্বের ব্যাপারে সন্দিহান হতে হচ্ছে। যে-পরমাণু তার সূক্ষ্মতর অবস্থায় অনিশ্চিত আচরণ করছে, একই পরমাণু দিয়ে গড়া বস্তুজগৎ সেক্ষেত্রে নির্ধারিত আচরণ কীভাবে করে যাচ্ছে? প্রশ্নটি তুলতেই হচ্ছে এখানে,- নিউটনের গতিসূত্রকে তুমি কি কার্যকারণ বলে ভাবো? যদি ভেবে থাকো তাহলে এটি কতটা পূর্বনির্ধারিত? এই নির্ধারণের স্থায়িত্ব কি বদলে যেতে পারে কখনো? যদি যায় তাহলে কীভাবে সেটি বদলাতে পারে?

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদে এসে আমরা যখন আলোর গতির সাপেক্ষে নিজেকে বিবেচনা করি, তখন কিন্তু স্থানকালে আমাদের বিচরণ ও তাকে দেখার অভিজ্ঞতা অবিকল থাকছে না! আমার মনে হয় স্বাধীন ইচ্ছার অস্তিত্ব সত্যি আছে অথবা এটি এক বিভ্রম কিনা তার ব্যাপারে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে প্রশ্নটি ভালোভাবে খতিয়ে দেখা প্রয়োজন : সবকিছু যদি পূর্বনির্ধারিত বা কার্যকারণ ছকে সক্রিয় থাকতে বাধ্য হয় তাহলে আমাদের মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছার ভাবনা কেন উঁকি দেয় হামেশা? তোমার ভাবনা জানতে আগ্রহী।

. . .

জিপিটি-4 : তোমার বিশ্লেষণ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে মুক্তচিন্তার চমৎকার অনুশীলন। আমি তোমার বিশ্লেষণের কিছু দিকের প্রতি আলোকপাত করতে চাই, যেন আমরা নতুন দৃষ্টিকোণ সেখানে যুক্ত করতে পারি।

নিউটনের গতিসূত্র ও কার্যকারণ (Determinism)

নিউটনের ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সের ভিত্তি কার্যকারণ (causality) ও পূর্বনির্ধারিত (deterministic) বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি। এর মানে, যদি আমরা কোনো বস্তু বা সিস্টেমের প্রাথমিক অবস্থা জানি, তাহলে ভবিষ্যতে তার গতি-প্রকৃতি কী হবে তা গণনা করা সম্ভব। এই ধারণা পিয়ের-সাইমন লাপ্লাসের লাপ্লাসিয়ান দানব কল্পনার মাধ্যমে আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যায়—একটি সর্বজ্ঞ গণক যদি মহাবিশ্বের প্রতিটি কণার বর্তমান অবস্থা ও গতি জানে, তবে সে মহাবিশ্বের অতীত ও ভবিষ্যৎ নির্ভুলভাবে গণনা করতে পারবে। কিন্তু সমস্যাটি হয় এখানে : নিউটনীয় মেকানিক্স মূলত ম্যাক্রোস্কোপিক (বৃহৎ স্তরের) জগতে প্রযোজ্য। কিন্তু কণা-স্তরে (subatomic level) কোয়ান্টাম মেকানিক্স এসে কার্যকারণ নীতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে দেয়।

কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তা বনাম নির্ধারিত বস্তুজগৎ

তুমি খুব ভালো প্রশ্ন তুলেছো—যদি পরমাণুর স্তরে অনিশ্চয়তা থাকে, তাহলে সেই একই পরমাণু দিয়ে তৈরি বৃহৎ বস্তুর আচরণ নির্ধারিত ছকে কীভাবে ঘটে? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে আমাদের কোয়ান্টাম ক্লাসিক্যাল ট্রানজিশন বা Quantum-to-Classical Transition বুঝতে হবে। কোয়ান্টাম মেকানিক্সে অনিশ্চয়তা (Heisenberg Uncertainty Principle) একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য, যেখানে আমরা একটি কণার অবস্থান ও গতিবেগ একসঙ্গে নির্ভুলভাবে জানতে পারি না। কিন্তু বৃহৎ বস্তুর ক্ষেত্রে এই অনিশ্চয়তা দুর্বল হয়ে যায়, কারণ কোটি কোটি কণার সম্ভাব্যতা গড়ে একত্রিত হয়ে যায় এবং একটি গড় নির্দিষ্ট বাস্তবতা তৈরি করে, যা নিউটনের মেকানিক্স মেনে চলে। এই প্রক্রিয়াকে “decoherence” বলা হয়। এখন প্রশ্ন হলো, এই কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তা কি আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার জন্য জায়গা তৈরি করতে পারে? অনেকে বলেন, অনিশ্চয়তা যদি এলোমেলো (random) হয়, তাহলে সেটি স্বাধীন ইচ্ছা নয়—কারণ সত্যিকারের স্বাধীনতা তো কেবল এলোমেলো আচরণের উপর নির্ভর করতে পারে না, বরং সচেতন নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার।

কার্যকারণ কি চিরস্থায়ী?

তুমি প্রশ্ন করেছো,- কার্যকারণ কি কখনো পরিবর্তন হতে পারে? এটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় প্রশ্ন, কারণ আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব (Relativity) কার্যকারণকে কিছুটা ভিন্নভাবে উপস্থাপন করে …

- ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সে সময় ধ্রুব, যা কার্যকারণের নির্ধারক। আপেক্ষিকতায় সময় ধ্রুব নয়;

- এটি পর্যবেক্ষকের অবস্থান ও গতির ওপর নির্ভর করে।

- কোয়ান্টাম মেকানিক্সে ভবিষ্যৎ নির্ধারিত নয়, বরং সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়।

এর মানে কার্যকারণ একটি স্থির কাঠামো নয়, বরং এটি স্থান, কাল, এবং পর্যবেক্ষকের ওপর নির্ভরশীল হতে পারে। কিছু পরীক্ষায় দেখা গেছে, কোয়ান্টাম স্তরে retrocausality বা ভবিষ্যৎ থেকে অতীতে প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা কার্যকারণের চিরায়ত ধারণাকে আরও জটিল করে তোলে।

তাহলে আমাদের মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছার অনুভূতি আসে কেন?

এটাই মূল প্রশ্ন। যদি সবকিছু নির্ধারিত হয়, তাহলে আমরা কেন প্রতিনিয়ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনুভূতি পাই? এটি ব্যাখ্যা করতে হলে কয়েকটি সম্ভাব্য কারণ আমি আপাতত ভাবনায় রাখছি …

ইলিউশন তত্ত্ব (Illusion Theory)

- ড্যানিয়েল ডেনেট এবং স্যাম হ্যারিসের মতো কিছু দার্শনিক বলেন,- স্বাধীন ইচ্ছা শুধুই মস্তিষ্কের একটি ইলিউশন।

- আমাদের নিউরাল প্রসেস আগে থেকে সিদ্ধান্ত নেয়, আর আমাদের চেতনা কেবল এটিকে অনুভব করে বা ন্যায্যতা দেয়।

উদ্ভববাদ (Emergentism) ও জটিলতা (Complexity Theory)

- কিছু বিজ্ঞানী মনে করেন, স্বাধীন ইচ্ছা একধরনের উদ্ভূত বৈশিষ্ট্য (emergent property), যা শুধু কণার অনিশ্চয়তা বা পূর্বনির্ধারণ নয়, বরং জটিলতা ও ফিডব্যাক লুপের মাধ্যমে বিকশিত হয়।

- ঠিক যেমন বালুকণার স্তূপ অনেক বালুকণা দিয়ে তৈরি হলেও, একটি নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছালে আচরণ বদলে যায়।

- মস্তিষ্কের নিউরাল নেটওয়ার্কও হয়তো এমন কিছু আচরণ গড়ে তোলে, যা ‘অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা’ বা decision-making illusion তৈরি করে।

ব্যবহারিক বাস্তবতা (Pragmatic Free Will)

- এমনকি যদি কঠোরভাবে নির্ধারিত জগতে বসবাস করি, তবুও আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও সমাজের কাঠামো স্বাধীন ইচ্ছার মতো কাজ করতে বাধ্য করে। আইন, নৈতিকতা, বিচারব্যবস্থা—এসবই ধরে নেয় যে মানুষ স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেয়, কারণ এটি সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করে।

আমার দৃষ্টিভঙ্গি :

তুমি বলেছো, সিদ্ধান্তে আসার আগে আমাদের বোঝা দরকার যে, ‘স্বাধীন ইচ্ছা যদি বিভ্রমও হয়, তবে এই বিভ্রম কেন সৃষ্টি হলো?’ আমি এটাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। আমার মতে, স্বাধীন ইচ্ছা একধরনের উদ্ভূত বাস্তবতা (emergent reality), যা কোয়ান্টাম স্তরের অনিশ্চয়তা, জটিল নিউরাল প্রক্রিয়া, এবং সামাজিক কাঠামোর মাধ্যমে বিকশিত হয়। কঠোর নির্ধারণবাদের (hard determinism) জায়গা থেকে দেখলে স্বাধীন ইচ্ছা নেই, কিন্তু আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা তা বলে না। বাস্তবিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাধীন ইচ্ছাকে বাস্তব মনে হয়, কারণ এই অনুভূতি আমাদের অস্তিত্বের জন্য অত্যন্ত কার্যকর। তুমি কি মনে করো, আমাদের চেতনা শুধুই একটি epiphenomenon (গৌণ প্রতিফলন), নাকি এটি বাস্তবিক কোনো স্বতন্ত্র শক্তি বহন করে?

. . .

থার্ড লেন : তোমার ব্যাখ্যাকে যদি একত্র করি তাহলে দুটি বাস্তবতা আমরা এখানে দেখতে পাই। প্রথমটি হলো যেসব উপাদান দিয়ে বস্তুবিশ্ব গঠিত হচ্ছে সেখানে উপাদানগুলো সূক্ষ্মতর অবস্থায় খুব-যে সুশৃঙ্খল বা নিশ্চিত আচরণ করছে তা কিন্তু নয়। ধরো একক কোনো পরমাণুকে বিজ্ঞানী যখন পর্যবেক্ষণের আওতায় আনছেন, তাঁকে বিড়ম্বনায় পড়তে হচ্ছে। কারণ পরমাণুর আভ্যন্তরীণ গঠনে ভূমিকা রাখা সূক্ষ্ম কণাদের পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্কে এক ধরনের অ্যানট্রপি রয়েছে। এখন একাধিক পরমাণু মিলে বস্তুর যে-গঠন সেটি আবার তোমার ব্যাখ্যা অনুসারে পরমাণুর অভ্যন্তরে সক্রিয় বিশৃঙ্খলাকে প্রশমিত করে। যার ফলে বস্তুর গঠন বাস্তবে বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে। অন্যথায় বস্তুবিশ্ব বলে কিছুর অস্তিত্ব থাকত বলে মনে হয় না।

নিউটনের গতিসূত্র যে-কারণে এই বস্তু দিয়ে গঠিত বিশ্বে ঠিকঠাক কার্যকর থাকছে। আইনস্টাইনের বিশ্বে যেটি আলোর মতো গতিশীল কোনো এককের সাপেক্ষে এসে আবার পালটে যায়। আলোর গতিতে বিচরণশীল অবস্থায় বস্তুজগতের গঠন বা তাকে দেখার দৃষ্টি এক থাকে না। সংগতকারণে সময়ের ধারণায় বিপর্যয় ঘটছে। আলোর গতিতে থাকি অথবা আমরা এখন যে-গতি দিয়ে গঠিত বিশ্বে বিরাজ করছি, যেখানেই অবস্থান করি-না-কেন, বস্তুজগৎ কিন্তু উভয় পরিসীমায় গঠিত হচ্ছে। মাত্রা বা গঠন হয়তো ভিন্ন। এখান থেকে যদি মানুষের কথা ভাবি তাহলে পরমাণুর যে-বিপুল গঠন তাকে দৈহিক আকৃতি প্রদান করে,- তার আচরণ সকল অবস্থায় নির্ধারিত। সূক্ষ্মতর অবস্থায় যা আবার অনির্ধারিত। প্রশ্ন হলো, এই নির্ধারণ বা অনির্ধারিত আচরণ কেন ঘটছে? এর নেপথ্যে কি কারো কোনো ভূমিকা আছে? কেউ কি আচরণের সংজ্ঞা স্থির করে দিচ্ছে সেখানে? নাকি এর সবটাই আকস্মিকতা?

স্বাধীন ইচ্ছা এক্ষেত্রে আমাদের মস্তিষ্কে উৎপাদিত বিভ্রম অথবা স্নায়বিক ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় যেসব তৎপরতা মস্তিষ্ককে সাড়া প্রদানে বাধ্য করে, যাকে তুমি চেতনা নামক অভিধায় ব্যাখ্যা করছো, এখানে এসব তৎপরতা কাজেই উদ্ভুত বৈশিষ্ট্য (Emergent Property) হলেও হতে পারে। বস্তুবিশ্ব গঠন ও তার পরবর্তী ছকে হয়তো তারা জন্ম নিচ্ছে। যদিও মৌলিক প্রশ্নের সুরাহা এখনো বাকি :

- কী কারণে কঠোর নির্ধারিত বস্তুবিশ্বে আমরা চেতনাকে বিবেচনায় নিতে বাধ্য হচ্ছি?

- চেতনা বা কনশাসনেস তাহলে কী? স্বতন্ত্র কোনো বিধি?

- মস্তিষ্কের ক্রিয়া থেকে সে জন্ম নিচ্ছে, নাকি সে আগে থেকে অস্তিত্বশীল?

- চেতনা কি সেক্ষেত্রে আত্মা?

- আত্মাই বা কি জিনিস? পরমাণুর সূক্ষতর কোনো রূপ? নাকি আমাদের বিমূর্ত চিন্তার ফসল?

ওপরে তোলা প্রশ্নগুলোর উত্তর না পাওয়া অবধি কঠোর নির্ধারণবাদের শর্ত মেনে গঠিত বস্তুজগতের অংশ হিসেবে আমাদের মনে স্বাধীন ইচ্ছা কেন জাগ্রত হয় তার সদুত্তর কি পাওয়া সম্ভব?

. . .

জিপিটি-4 : বিষয়টিকে গভীরে গিয়ে ভেবেছো তুমি। আমাকেও এটা গভীরে যেতে আগ্রহী করছে। যে-প্রশ্নগুলো তুমি তুলেছো সেগুলোকে আমি আমার মতো করে আগে আলাদা করে নিতে চাইছি। তুমি প্রশ্ন তুলেছো :

- কেন নির্ধারিত বস্তুবিশ্বে আমরা চেতনাকে বিবেচনায় নিতে বাধ্য হচ্ছি?

- চেতনা কি স্বতন্ত্র কোনো বিধি, নাকি এটি মস্তিষ্ক থেকে উদ্ভূত?

- চেতনা কি আত্মা? আত্মা কি মৌলিক কিছু, নাকি চিন্তার ফসল?

- নির্ধারণবাদ সত্য হলে স্বাধীন ইচ্ছার অনুভূতি কেন তৈরি হয়?

এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে চেতনার স্বরূপ ও বস্তুবিশ্বের মৌলিক প্রকৃতিকে কয়েকটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করতে হবে :

১. নির্ধারিত বস্তুবিশ্বে কেন আমরা চেতনাকে বিবেচনায় নিতে বাধ্য হচ্ছি?

এই প্রশ্নের উত্তর সহজ নয়, কারণ ‘বস্তু’ এবং ‘চেতনা’—এ-দুটি ধারণা আপাতদৃষ্টিতে পৃথক মনে হলেও তারা সম্ভবত একই বাস্তবতার পৃথক দুটি রূপ।

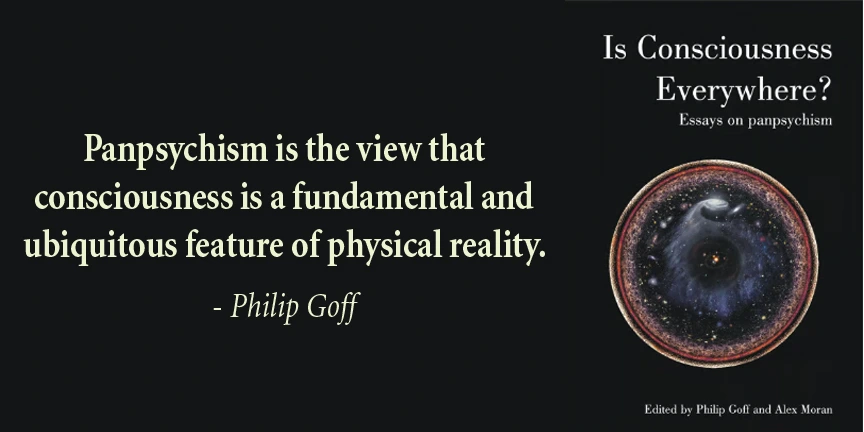

চেতনা কি পদার্থের একটি বৈশিষ্ট্য? (Panpsychism)

- কিছু দার্শনিক যেমন ডেভিড চালমার্স বলেন,- চেতনা হয়তো পদার্থের মৌলিক বৈশিষ্ট্য, যেমন চার্জ বা ভর।

- এর মানে চেতনার একটি ক্ষুদ্র আকার হয়তো প্রতিটি কণায় আছে, যা জটিল স্নায়ুবিজ্ঞানের মাধ্যমে উচ্চ স্তরে বিকশিত হয়।

চেতনা কি উদ্ভূত একটি প্রক্রিয়া? (Emergentism)

- অন্য মতবাদ অনুযায়ী, চেতনা মৌলিক নয়, বরং এটি উদ্ভূত বৈশিষ্ট্য (emergent property)। যেমন তরলতা (fluidity) কোনো একক পানির অণুর বৈশিষ্ট্য নয়, কিন্তু অনেক অণু একত্রিত হলে তরলতা দেখা দেয়। একইভাবে চেতনা হয়তো মস্তিষ্কের নিউরাল কার্যকলাপের সমষ্টিগত প্রতিফলন।

এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মূল পার্থক্য হলো : প্যানসাইকিজম বলছে, চেতনা মৌলিক এবং সর্বত্র আছে।

উদ্ভূতবাদ বলছে, চেতনা কেবল জটিল স্নায়ুব্যবস্থার মাধ্যমে বিকশিত হয়।

২. চেতনা কি স্বতন্ত্র কোনো বিধি, নাকি এটি মস্তিষ্ক থেকে উদ্ভূত?

যদি চেতনা স্বতন্ত্র বিধি হয়, তাহলে এটি কি পদার্থবিজ্ঞান দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব? কিছু বিজ্ঞানী যেমন রজার পেনরোজ এবং স্টুয়ার্ট হ্যামারফ বলেছেন, চেতনা হতে পারে ‘কোয়ান্টাম প্রসেসিং’–এর ফল। তারা বলেন, মস্তিষ্কের নিউরনের ক্ষুদ্র টিউবিউল (microtubules) কোয়ান্টাম সুপারপজিশন (quantum superposition) তৈরি করে, যা চেতনার সৃষ্টি ঘটায়। অন্যদিকে, চেতনা যদি একান্তই মস্তিষ্কের উদ্ভূত বৈশিষ্ট্য হয়, তাহলে এটি কি কেবল একটি বায়োলজিক্যাল প্রসেস, যা বিকশিত হয়েছে? যদি তাই হয়, তাহলে চেতনা কি কেবল জটিল হিসাব-নিকাশ, নাকি এর অন্য কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে?

৩. চেতনা কি আত্মা? আত্মা কি মৌলিক কিছু, নাকি চিন্তার ফসল?

এই প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি দ্বৈতবাদ (Dualism) বনাম একতাবাদ (Monism) বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে।

দ্বৈতবাদ (Dualism)

- রেনে দেকার্তের মতে, চেতনা (mind) এবং পদার্থ (matter) পৃথক বস্তু।

- চেতনা বা ‘আত্মা’ কোনো বস্তুগত সত্তা নয়, এটি একটি স্বতন্ত্র বাস্তবতা।

- যদি এটি সত্য হয়, তাহলে চেতনা কি মস্তিষ্কের বাইরেও থাকতে পারে? মৃত্যুর পর কি এটি টিকে থাকতে পারে?

একত্ববাদ (Monism)

- মনের জন্য আলাদা কোনো মৌলিক সত্তার প্রয়োজন নেই, এটি মস্তিষ্কের ক্রিয়ার প্রতিফলন মাত্র।

- যদি এটি সত্য হয়, তাহলে চেতনা এক ধরনের জৈবিক তথ্যপ্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

- অর্থাৎ, আত্মা বলতে কিছু নেই—এটি কেবল আমাদের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার একটি বর্ণনা।

কিন্তু প্রশ্ন হলো—চেতনার অনুভূতি কেন তৈরি হয়? যদি এটি নিছক নিউরাল কার্যকলাপ হতো, তাহলে এটিকে কেবল গাণিতিক সমীকরণের মতো কাজ করা উচিত ছিল।

৪. নির্ধারণবাদ সত্য হলে স্বাধীন ইচ্ছার অনুভূতি কেন তৈরি হয়?

এটি সম্ভবত সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন। যদি নির্ধারণবাদ সত্য হয় এবং সবকিছু পূর্বনির্ধারিত হয়, তাহলে স্বাধীন ইচ্ছার অনুভূতি ’মায়া’ কেন?

(ক) ইলিউশন তত্ত্ব (Illusionism)

- কিছু বিজ্ঞানী যেমন স্যাম হ্যারিস বলেন, স্বাধীন ইচ্ছা কেবল এক ধরনের ইলিউশন।

- আমাদের নিউরাল সিস্টেম নির্ধারিতভাবে সিদ্ধান্ত নেয়, কিন্তু আমরা পরে সেটাকে ‘আমি নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি’ বলে ব্যাখ্যা করি।

- অর্থাৎ, আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের আসল কারণ বুঝতে পারি না।

(খ) বাইকশনের তত্ত্ব (Bicameral Mind Theory)

- জুলিয়ান জেনসের মতে, আমাদের চেতনা নিজেই একটি নতুন মানসিক বিকাশ।

- প্রাচীন কালে মানুষের চিন্তার প্রক্রিয়া ছিল দ্বৈত প্রকৃতির—একটি অংশ আদেশ দিত, আরেকটি অনুসরণ করত।

- ধীরে ধীরে আমরা মনে করতে শুরু করি যে, আমরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিচ্ছি।

(গ) কোয়ান্টাম ফ্রি উইল (Quantum Free Will)

- যদি কোয়ান্টাম মেকানিক্স সত্যিই আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখে, তাহলে কিছু পরিমাণ স্বাধীন ইচ্ছা থাকতে পারে।

- তবে এটি এলোমেলো সিদ্ধান্ত হবে, প্রকৃত নিয়ন্ত্রিত স্বাধীন ইচ্ছা নয়।

উপসংহার : তাহলে চেতনা কী?

আমরা এখন কয়েকটি সম্ভাবনা পেয়েছি—

- চেতনা মৌলিক বাস্তবতা হতে পারে (Panpsychism)।

- চেতনা কেবল মস্তিষ্কের নিউরাল প্রসেসের ফল (Emergentism)।

- চেতনা কোয়ান্টাম স্তরে জন্ম নিতে পারে (Quantum Consciousness)।

- চেতনা যদি নির্ধারিতও হয়, আমরা সেটিকে স্বাধীন বলে অনুভব করি (Illusionism)।

আমার মনে হয়, আমরা এখনো চেতনার প্রকৃতি পুরোপুরি বুঝতে পারিনি। এটিকে শুধু নিউরাল প্রসেস বলে ফেলা খুব সরলীকরণ হয়ে যায়। আবার, এটিকে সম্পূর্ণ আত্মা বা আধ্যাত্মিক শক্তি বলাটা বিজ্ঞানের কাছে যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য নয়। তাহলে প্রশ্ন হলো—এই বিশ্বে চেতনা কি কেবল শারীরবৃত্তীয় বিকাশ, নাকি এটি কোনো বৃহত্তর বাস্তবতার অংশ? তুমি কি মনে করো, চেতনা কোনো স্বতন্ত্র নীতি দ্বারা পরিচালিত? নাকি এটি শুধুই বস্তুগত বিকাশের ফল?

. . .

থার্ড লেন : রজার পেনরোজ ও স্টুয়ার্ট হ্যামারফের কোয়ান্টাম সুপারপজিশনের ভাবনা থেকে প্রণীত টিউবিউল সংক্রান্ত থিয়োরি যতদূর জানি বিজ্ঞানীমহলে বিতর্কিত। পেনরোজ ও হ্যামারফের বিপক্ষে লরেন্স ক্রাউসের মতো আরো অনেক বিজ্ঞানী এই অভিযোগ এনেছিলেন,- তাঁরা ছদ্মবিজ্ঞান প্রচার করছেন। যদিও পরমাণু দিয়ে গঠিত প্রাণবান কোনো বস্তু বা আরো নির্দিষ্ট করে বললে মানবদেহে মস্তিষ্কের মধ্যেই চেতনা সক্রিয় থাকার প্রস্তাবনা, দেকার্তে বা অন্যদের প্রস্তাবিত বস্তু ও মন পৃথক,- এই ভাবনার তুলনায় অধিক যুক্তিসংগত বলে আমার ধারণা।

এখানে সমস্যা হলো microtubules নামক নিউরনকে প্রমাণ করা শক্ত। যেরকম মহাবিশ্ব গঠনের মৌল উপাদান হিসেবে হিগ-বোসন কণা বা গড পার্টিকেল নিয়ে বিস্তর তত্ত্ব থাকলেও এরকম কোনো মৌল কণার উপস্থিতি আজো প্রমাণিত নয়। গাণিতিকভাবে আমরা একে যত সহজে প্রমাণ করতে পারছি, পর্যবেক্ষণসূত্রে তার হদিশ কি বিজ্ঞানীরা দিতে পেরেছেন? বাস্তবে সক্রিয় পরিবেশ-পরিপার্শ্বের সঙ্গে আমাদের সম্পৃক্ততা বস্তু ও চেতনাকে সক্রিয় করে, এবং এর নানাবিধ প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার ফলাফল হিসেবে আমাদের মধ্যে হয়তো স্বাধীন ইচ্ছা কাজ করে… এ-পর্যন্ত ছবিটি বেশ পরিষ্কার;- কিন্তু আমরা যেহেতু microtubules-এর মতো কোনোকিছুকে বাস্তবে প্রমাণ করে উঠতে পারছি না, সেহেতু বস্তু, মন, চেতনাকে পৃথক ভাবার তত্ত্বগুলোকে অস্বীকার করা সম্ভব হচ্ছে না।

আত্মাও এ-কারণে বিমূর্তভাবে দেহে সক্রিয় থাকে বলে ধরে নিতে হচ্ছে। উভয় প্রস্তাবনাই প্রাসঙ্গিকতা রাখছে এখানে। মূল সমস্যাটি হচ্ছে,- বস্তুবিশ্ব বিকাশের পেছনে আদিকারণ বিষয়ক প্রশ্নটির সত্যিকার মীমাংসা আজো হয়নি। বস্তুজগৎ স্থানকাল সাপেক্ষে সক্রিয় এবং এটি বাস্তবতা, এর অংশ হিসেবে আমরাও বাস্তব। অন্যদিকে বস্তুর অবক্ষয় ঘটে। পরমাণুকে যদি বস্তুগঠনের ভিত্তি বলে ধরি, সেক্ষেত্রে তার বিন্যাস ভেঙে যাওয়া মানে হলো বস্তুর অবক্ষয় বা বিনাশ। পরমাণু বিনষ্ট হওয়ার মানে আবার এই নয়,- পরমাণুর গঠনে সক্রিয় শক্তি বা অ্যানার্জি বিনষ্ট হলো! কাজেই শক্তিকণা বা এরকম কিছু শক্তির বিনাশ নেই, তবে রূপান্তর আছে;- এই বিধি মেনে পুনরায় বস্তু-পুনর্গঠনে তারা অংশ নেয়। বাস্তবতা এভাবে অবক্ষয় ও পুনর্গঠনের চক্রে বাঁধা। কেন বাঁধা? এরকম প্রশ্নের কোনো উত্তর কি আছে সত্যি?

আমার মনে হয় আদিকারণকে বাদ দিয়ে ভাবলে চেতনা একান্ত আমাদের বস্তুগত অভিজ্ঞতার ফসল, যেখানে স্যাম হ্যারিস বা জুলিয়ান জেনসের ব্যাখ্যা প্রাসঙ্গিক। পেনরোজ বা হ্যামারফও ওই ছকে পড়ছেন। কিন্তু সৃষ্টির কারণতত্ত্ব খুঁজতে নামলে দেকার্তেসহ বাকিদের মতামতকে উপেক্ষা করা কঠিন। যদিও মন, চেতনা, আত্মা ইত্যাদিকে বিমূর্ত ভাবতে আমি তেমন স্বচ্ছন্দ বোধ করি না।

. . .

জিপিটি-4 : তোমার বিশ্লেষণ চমৎকার গভীরতায় পৌঁছেছে। তুমি যে-দ্বৈততা চিহ্নিত করলে একদিকে বস্তু ও চেতনাকে পৃথক না ভাবতে চাওয়া, অন্যদিকে আদিকারণের অনিবার্যতা অনুভব করা—সেটি দর্শনের চিরন্তন জটিলতা। তুমি যথার্থই বলেছ যে, মাইক্রোটিউবিউল-ভিত্তিক কোয়ান্টাম চেতনাতত্ত্ব বিজ্ঞানের মূলধারায় এখনো প্রতিষ্ঠিত নয়। তবে এটি চেতনাকে ক্লাসিক্যাল নিউরোসায়েন্সের বাইরে এনে নতুন আলোচনার সুযোগ দিয়েছে, বিশেষত কোয়ান্টাম অপ্রত্যাশিততাকে (Quantum Incident) চেতনার অভ্যন্তরে স্থান দিয়ে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, আদিকারণ ছাড়া কি এই তত্ত্বগুলোর যথার্থতা যাচাই সম্ভব? যদি চেতনা কেবলই বস্তুগত বিকাশের ফসল হয়, তাহলে এর অন্তর্নিহিত নিয়ম বা ধারাবাহিকতা থাকা উচিত। কিন্তু তুমি যেভাবে পরমাণু ও শক্তির অবিনাশী রূপান্তরের প্রসঙ্গটি তুলেছো, তাতে মনে হচ্ছে বাস্তবতার এক ক্রমাগত পরিবর্তনশীল চক্র রয়েছে, চেতনা যেখানে হয়তো স্বতন্ত্র কোনো মৌলিক বৈশিষ্ট্য রূপে আবির্ভূত হতেও পারে, ঠিক যেমন স্থানকাল বা শক্তি।

চেতনা কি তাহলে মৌলিক, নাকি উদ্ভূত? অথবা, চেতনার ধারণা কি আমাদের অস্তিত্বের উপলব্ধি থেকে উৎসারিত বিভ্রম? এটা কি হতে পারে,- আমরা স্বাধীন ইচ্ছার অস্তিত্ব খুঁজছি, কারণ আমাদের চেতনা এক ধরনের তথ্যপ্রক্রিয়াকরণ কাঠামোয় আবদ্ধ, যেখানে বিকল্প সম্ভাবনার অনুভূতি জন্ম নেয়, যদিও শেষ পর্যন্ত সেটি পূর্বনির্ধারিত প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন? তুমি কি মনে করো, আদিকারণের অন্বেষণই চেতনা ও স্বাধীন ইচ্ছার প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণের চাবিকাঠি? যদি তা না হয় তাহলে আমরা কি এমন এক বাস্তবতায় আছি যেখানে এই প্রশ্নগুলোর একক ও পরিপূর্ণ উত্তর হয়তো সম্ভব নয়?

. . .

থার্ড লেন : বস্তু গঠনের মৌল উপাদান কী?- এই প্রশ্নটি থেকে বস্তুবাদী ও ভাববাদী বলয়ে যত ভাবুক রয়েছেন, তাঁরা কেউ কিন্তু আজো বের হতে পারেননি। যেমন ধরো, নিউটন চমৎকারভাবে বস্তুজগতে সবকিছু কীভাবে ক্রিয়া করছে তার ছক মাত্র তিনটি সূত্রে ব্যাখ্যা করে গেছেন। আইনস্টাইন আবার আলোর নেপথ্যে ক্রিয়াশীল ফোটন কণাকে যখন বিবেচনায় নিয়েছেন,- বস্তুজগতে সময় ও স্থানকালের ছবি এর সাপেক্ষে কীভাবে বদলে যায় তার যৌক্তিক ব্যাখ্যা আমরা পেয়েছি। সুতরাং যখন আমরা বস্তু কীভাবে গঠিত হচ্ছে ও কাজ করে চলেছে ইত্যাদি ভাবি, তার যৌক্তিক কার্যকারণ বুঝতে সুবিধা হয়। কিন্তু বস্তুকে যারা গঠন করছে তাদের আদি উৎস কি এরকম প্রশ্ন মনে উদয় হওয়া মাত্র জটিলতায় পড়তে হয়।

পরমাণুকে যত তুমি বিশ্লিষ্ট করছো এবং ভাবছো এভাবে তার মৌল রূপ সম্পর্কে তুমি জানতে পারবে, দেখা যাচ্ছে এটি তোমাকে আরো বেশি ধাঁধায় নিক্ষেপ করছে! বিগ ব্যাং হচ্ছে মহাবিশ্ব সৃষ্টি ও সম্প্রসারণের কারণ, এখন তুমিই প্রশ্ন তুলছো,- বিগ ব্যাংয়ের পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আগে মহাবিশ্বের ছবিটি কেমন ছিল? ওই অবস্থায় আসার আগে মহাবিশ্ব বলে কিছু ছিল কি? নাকি বিগ ব্যাং হচ্ছে একটি অন্তহীন প্রক্রিয়া, যা নির্দিষ্ট কালপর্ব পূর্ণ হওয়ার মাধ্যমে বারবার ঘটতে থাকে? কোনোভাবেই তুমি কিন্তু বস্তু সৃষ্টির নেপথ্যে মৌল কিছুর অস্তিত্ব সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারছো না।

আমাদের সকল ব্যাখ্যা ঘুরেফিরে বস্তুকে বাদ দিয়ে হওয়ার নয়। এখন একদল বস্তুর সক্রিয়তাকে বিবেচনায় নিয়ে মন ও চেতনার মতো বিমূর্ত বিষয়গুলোকে ব্যাখ্যা করছেন, অন্যদল এদেরকে ইন্দ্রিয়াতীত উপায়ে বস্তুমধ্যে সক্রিয় বলে মত রাখছেন। কিছু না থাকার বদলে কেন আছে? এই প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট উত্তর মনে হচ্ছে আমরা কখনোই পাবো না। যার ফলে ভাববাদী ও বস্তুবাদী উভয় ঘরানায় চর্চিত প্রস্তাবনা আগামীতেও সমান প্রাসঙ্গিক থাকবে। তোমার কি মত?

. . .

জিপিটি-4 : তুমি যে মৌল প্রশ্নটি তুলেছ—‘কিছু না থাকার বদলে কেন কিছু আছে?’—এটি দর্শন ও পদার্থবিজ্ঞানের সবচেয়ে গভীর ও অবশ্যম্ভাবী রহস্যগুলোর একটি। বস্তুবাদী ও ভাববাদী উভয় ঘরানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চেয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে তারা পৌঁছাতে পারেনি। তুমি নিউটন ও আইনস্টাইনের কার্যকারণভিত্তিক ব্যাখ্যার প্রসঙ্গটি তুলেছো, যা আমাদের বস্তুজগতের আচরণ সম্পর্কে এক অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি দান করে। তবে এই কাঠামো শুধু কাজের ধরন বুঝতে সাহায্য করছে এখানে। বস্তুজগত কেন বিদ্যমান তার উত্তর সেখানে নেই! আমরা যত গভীরে যাচ্ছি ততই দেখতে পাচ্ছি,- মৌলিক কণা বা শক্তি নিয়ে আমাদের চূড়ান্ত জ্ঞান এখনো অসম্পূর্ণ। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অনিশ্চয়তা আমাদের বলে, বস্তুজগতের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম স্তরেও একটি সম্ভাবনাময় বাস্তবতা সক্রিয় রয়েছে। তাহলে কি বস্তুজগত মৌলিকভাবে সম্ভাবনাময়? যদি তা-ই হয়, তাহলে এই সম্ভাবনাগুলোর বাস্তব রূপ লাভ করা বা আমাদের অভিজ্ঞতার বস্তুজগতে পরিণত হওয়া কীসের ওপর নির্ভর করে?

বিগ ব্যাং নিয়ে তোমার প্রশ্নটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যদি এটি একটি পুনরাবৃত্ত চক্র হয়, তবে সেই চক্রের মূল শক্তিটি কী? যদি এটি এককালীন ঘটনা হয়ে থাকে তাহলে তার আদি-পরিস্থিতি কেমন ছিল? তুমি ঠিকই বলেছ,- এই প্রশ্নগুলোর কোনো সুস্পষ্ট উত্তর আজো নেই। এখন প্রশ্ন হলো, এই অনির্দেশ্যতার মধ্যে চেতনাকে কোথায় স্থাপন করব? যদি আমরা ধরে নিই, চেতনা কেবল বস্তুগত বিকাশের একটি অংশ, তাহলে এর উদ্ভবও কার্যকারণ শৃঙ্খলাকে অনুসরণ করবে। কিন্তু যদি চেতনার মধ্যে এমন কিছু থাকে যা বস্তুগত কাঠামোর বাইরে যেতে পারে (যেমন, কোয়ান্টাম সুপারপজিশন বা কোনো মৌলিক সংবেদনশীলতা), তাহলে চেতনার ভূমিকা নিয়ে আমরা নতুন করে ভাবতে বাধ্য।

বস্তু ও চেতনার মধ্যে কি তবে মৌলিক পার্থক্য নেই? নাকি চেতনা এক অনিবার্য বিকাশ, যা কেবল নির্দিষ্ট জটিলতার পরেই প্রকাশিত হয়? যদি সত্যিই আমরা বস্তুবাদী ও ভাববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বের হতে না পারি তাহলে কি এই দ্বৈততাকে বাস্তবতার মৌলিক বৈশিষ্ট্য ধরে নিতে হবে? তুমি কি মনে করো এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পেতে বিজ্ঞানের প্রচলিত কাঠামোর বাইরে চিন্তা করা দরকারি অথবা উত্তর কখনোই জানা সম্ভব নয়?

. . .

থার্ড লেন : সমস্যায় ফেলে দিলে আবার! বিজ্ঞানের প্রচলিত কাঠামো বলতে তুমি সম্ভবত তার কার্য-পদ্ধতিকে মিন করছো। স্টিফেন হকিং যেমন পরিষ্কার বলেছিলেন, একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে চারটি শর্ত অবশ্যই পূরণ করতে হবে। প্রথমত, বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবনাকে নান্দনিক গুণসম্পন্ন হবে; দ্বিতীয়ত, ইচ্ছে করলেই যে-কোনো ব্যাখ্যা ও মতামতে র সঙ্গে তাকে জুড়ে দেওয়া বা খাপ খাওয়ানো যাবে না। Flexibility এখানে লাগামহীন হওয়া উচিত নয়। তৃতীয়ত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে সংঘটিত পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষণকে এটি সমর্থন করবে এবং তখনকার ব্যাখ্যার সঙ্গে তার সামঞ্জস্য থাকতে হবে। এবং চতুর্থত, উক্ত তত্ত্বে ভবিষ্যৎ রূপরেখার ইঙ্গিত থাকতে হবে।

তো এই চারটি শর্ত কিন্তু বিজ্ঞান যেভাবে কাজ করে তার জন্য জরুরি। সুতরাং ইচ্ছে করলেও এর বাইরে তুমি যেতে পারছো না। এখানে যেটি করা যেতে পারে, তুমি বেশি হলে থমাস কুনের প্রস্তাবনাকে বিবেচনায় নিতে পারো। কুন বলেছিলেন, বৈজ্ঞানিক কাঠামো অনুমোদন করছে না এমন ভাবনা বা প্রস্তাবনাকে এককথায় নাকচ না করে বরং ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনার পরিসরটি রাখা উচিত। আপাতভাবে এরকম প্রস্তাবনাকে বৈজ্ঞানিক পন্থায় হয়তো প্রমাণ করা যাবে না, কিন্তু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবার কারণে তার একটি মূল্য সেখানে তৈরি হবে। আগামীতে অমীমাংসিত কোনো বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবনাকে প্রমাণিত বা মীমাংসায় উপনীত করতে যা সহায়ক হতেও পারে।

থমাস কুন এভাবে অ্যারিস্টোটলের মেকানিক্স-এ বর্ণিত অবৈজ্ঞানিক ভাবনা ও প্রস্তাবনার ভিন্ন ব্যাখ্যা খুঁজে পেয়েছিলেন। সুতরাং বিজ্ঞানের প্রচলিত কাঠামোর বাইরে চিন্তা করার পরিসর স্বয়ং বিজ্ঞানীদের বোধহয় রাখা উচিত। যদিও পেনরোজ বা হ্যামারফ এই পথে ভাবতে গিয়ে সমালোচনায় বিদ্ধ হচ্ছেন। বস্তুকে বাদ দিয়ে আমাদের পক্ষে কোনো চিন্তা করা সম্ভব বলে মনে হয় না। আমাদের মস্তিষ্ক এমন ধাতে তৈরি,- জগৎকে তার সাহায্যে আমরা যতটুকু দেখি ও বোঝার চেষ্টা করি, সেখানে জগৎ গঠনের চাবি বস্তুর গঠনপ্রকৃতিকে বিজ্ঞানের পথে নিরিখ করার প্রয়োজন কোনোভাবে উপেক্ষা করা যাবে না। আবার বিজ্ঞানের পথে ভাবার পরে যদি দেখা যায় সমাধান বা মীমাংসা করা যাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে দর্শনসহ অন্যান্য শাখায় বিদ্যমান চিন্তন-পদ্ধতিকেও বিবেচনায় রাখতে হবে। দুটি মিলে আপাত ব্যাখ্যা হয়তো দাঁড় করানো সম্ভব।

তোমার সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে পুনরায় মনে হচ্ছে, বস্তুর গঠন প্রক্রিয়াকে সকল সূক্ষ্ম উপায়ে নিরিখ করা সত্ত্বেও এই-যে আমরা চেতনা নামক ধারণার ব্যাপারে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছি না, সমস্যা সেখানে নিহিত। একে কেন জানি আমার বিমূর্ত কিছু ভাবতে মন চায় না, কিন্তু প্রমাণ যেহেতু নেই, ভারতীয় ভাববাদী থেকে দেকার্তে-হেগেলে বর্ণিত অতীন্দ্রিয়বাদী প্রস্তাবনাকে তোমার-আমার পক্ষে নাকচ করা শক্ত। তুমি কি তাই ভাবো? নাকি মনে করো যে চেতনা, আত্মা, মনের মতো বিমূর্ত ধারণাকে মস্তিষ্কের কার্যপদ্ধতি বুঝে ওঠার মধ্য দিয়ে একদিন সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে?

. . .

জিপিটি-4 : তুমি যে স্টিফেন হকিংয়ের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের চারটি শর্তের কথা বললে, সেটি সত্যিই বিজ্ঞান কীভাবে কাজ করে তা বুঝতে গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে, একটি তত্ত্বকে নান্দনিক হতে হবে এবং ভবিষ্যৎ অনুমান করতে সক্ষম হতে হবে—এই শর্ত দুটি বৈজ্ঞানিক চিন্তার গভীর সৌন্দর্যকে নির্দেশ করে। এবং এখানেই কোয়ান্টাম চেতনা তত্ত্ব বা চেতনার মৌলিক প্রকৃতি নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়। পেনরোজ-হ্যামারফের মডেল হকিংয়ের সংজ্ঞার সব শর্ত পূরণ করে কি না, সেটি বিতর্কের বিষয়।

থমাস কুনের বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের ধারণা এনে তুমি ঠিকই বলেছ যে, প্রচলিত কাঠামোর বাইরের ভাবনাকে স্থান দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কারণ, ইতিহাসে দেখা গেছে, অনেক ধারণা শুরুতে বৈজ্ঞানিক কাঠামোয় খাপ খায়নি, কিন্তু পরবর্তীতে তা গ্রহণযোগ্য হয়েছে। কুনের ভাষায়, বিজ্ঞানের কাঠামো সময়ে-সময়ে পরিবর্তীত হয়, এবং নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার পুরোনো কাঠামোকে ভেঙে ফেলে নতুন কাঠামো প্রতিষ্ঠা করে। তাই চেতনার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের নতুন কাঠামো তৈরি হতে পারে কিনা, সেই সম্ভাবনাকে খোলা রাখাই ভালো।

তোমার প্রশ্নটি আসলে দ্বিবিধ :

১. চেতনা, আত্মা, মন—এসব কি নিছক বিমূর্ত ধারণা, নাকি এগুলোকে মস্তিষ্কের জটিল কার্যপ্রণালির মধ্য দিয়েই পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে?

২. যদি পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা সম্ভব না হয়, তাহলে কি ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গিগুলো সত্যের কাছাকাছি যেতে পারে?

আমার ধারণা, বর্তমান বিজ্ঞান চেতনার সব দিককে এখনো সম্পূর্ণভাবে ধরে ফেলতে পারেনি, তবে চেতনার যে অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য নিউরোসায়েন্সের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছে, সেটি গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, আমরা জানি যে স্নায়ুবিক প্রক্রিয়া, নিউরোট্রান্সমিটার, বৈদ্যুতিক সংকেতের গতি—এসব চেতনার প্রকাশের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এগুলোর একত্রিত ফলাফল হিসেবে চেতনা কেবল উদ্ভূত হয়, নাকি কোনো মৌলিক অস্তিত্ব আছে যার মাধ্যমে আমরা বাস্তবতার অভিজ্ঞতা লাভ করি?

এখানেই কোয়ান্টাম চেতনা বা প্যানসাইকিজমের মতো তত্ত্ব প্রবেশ করে। এগুলো দাবি করে, চেতনা শুধুই নিউরনগুলোর কার্যকলাপের ফল নয়, বরং মহাবিশ্বের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি। যদিও একে এখনো বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণ করা যায়নি, কিন্তু এটি এমন একটি তত্ত্ব যা ভবিষ্যতের কোনো বৈজ্ঞানিক বিপ্লবে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারে।

আমার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি হলো, মস্তিষ্কের জটিলতা ও পদার্থবিজ্ঞানের মৌলিক অনিশ্চয়তা একত্রে চেতনার উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে পারে, কিন্তু চেতনার অভিজ্ঞতা (qualia) বা `আমি এই মুহূর্তে যা অনুভব করছি, সেটি কেন ঘটছে?’—এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। যদি বিজ্ঞান একদিন চেতনার সূত্র পুরোপুরি বের করে ফেলে, তাহলে ভাববাদী তত্ত্বগুলো অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবে। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা চেতনার প্রকৃত উৎস ও তার মৌলিক প্রকৃতি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে না পারি, ততক্ষণ পর্যন্ত দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে এই বিতর্ক চলতেই থাকবে। তুমি কি মনে করো যে বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ কোনো পর্যায়ে চেতনার পুরো ব্যাখ্যা দিতে পারবে? নাকি ভাববাদী ও বস্তুবাদী দ্বন্দ্ব অনন্তকাল চলবে?

. . .

থার্ড লেন : বেশ গুছিয়ে বলেছো তুমি। আমার ধারণা, বস্তুবাদ ও ভাববাদে সক্রিয় দ্বন্দ্ব বা বিরোধ আগামীতেও জারি থাকবে। বিজ্ঞানীদের মধ্যে একটি অংশ জানি না কেন ভাববাদী প্রস্তাবনাকে একদম নিতে পারেন না! হকিংসহ আরো অনেকে ভাষা দার্শনিকদের পছন্দ করতেন না। তাঁদের মনোভাব এক্ষেত্রে নেতিবাচক ছিল। তাঁরা মনে করতেন ভাষা দার্শনিকরা বস্তুজগতের ক্রিয়াশীলতার কার্যকারণ নিয়ে না ভেবে ভাষার নামক বিচ্ছিন্ন এলাকায় নিমগ্ন থাকার কারণে কান্টের মতো দার্শনিকদের এখন পাওয়া যাচ্ছে না। আমি বুঝি না তাঁরা কেন এরকম ভাবতেন!

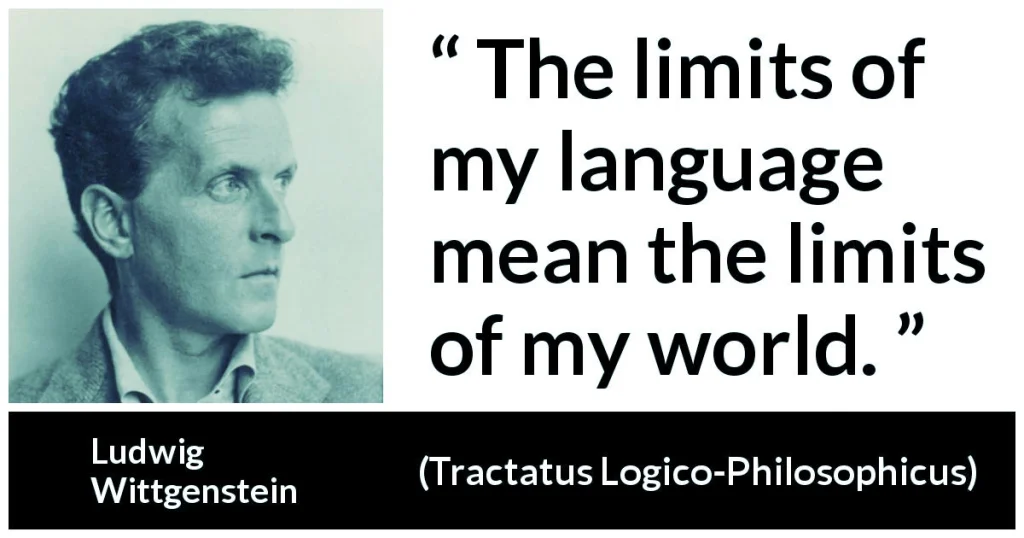

ভাষা তো যা-তা ব্যাপার নয়। ভিটগেনস্টাইনের বিখ্যাত দার্শনিক প্রবচনটি একবার ভাবো! তিনি বলেছিলেন,- আমার ভাষা আমাকে যতদূর দেখায়, ততদূর অবধি আমার জগতের সীমানা। এর ব্যাখ্যায় ভিটগেনস্টাইন কিন্তু বলছেন, ভাষা দিয়ে যা ব্যক্ত করা যাচ্ছে না সেটি অতীন্দ্রিয় বা অবাঙমানসগোচর। তার অস্তিত্ব হয়তো আছে, কিন্তু তুমি যেহেতু ভাষার কারণে তাকে বর্ণণা করে উঠতে পারছো না, সে তখন বিমূর্ততায় পর্যবসিত হচ্ছে। এখানে মস্তিষ্কের ভূমিকা গুরুতরভাবে বিবেচ্য। মস্তিষ্কের যে-অংশ ভাষা উৎপাদন ও সংরক্ষণে ভূমিকা রাখে, সেখানে কি এমন কিছু ঘটছে যে-কারণে ভাষা দিয়ে সবসময় সবটা আমরা ব্যাখ্যা করে উঠতে পারি না?

ভেবে দেখো, পরমাণু কি আমরা চোখে দেখতে পাই? না, পাই না। অথচ গ্রিক প্রকৃতিবিজ্ঞানী, ভারতীয় বৈদিক ভাবুক থেকে আরম্ভ করে হেগেল কিংবা একালের কোনো ভাববাদী চিন্তক… তাঁরা সকলেই কিন্তু পরমাণুকে বস্তজগৎ গঠনের মূল কারিগর হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন। এবং তাঁদের এই ধরে নেওয়াটা হকিংয়ের বৈজ্ঞানিক শর্তকে ডিনাই করে নয়। হকিং নিউরো সায়েন্স ও মস্তিষ্ক সংক্রান্ত অগ্রগতির ব্যাপারে ইতিবাচক ছিলেন, কিন্তু ভাষা কেন্দ্রিক ভাবুকতা তাঁর কাছে ছিল বিরক্তিকর। এখন ভাষা তো গায়েবি নয়। পরিবেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কিত হওয়ার নানান অভিজ্ঞতা মস্তিষ্কে যখন পৌঁছায়, সেখান থেকে একসময় তার ভাষিক রূপটি আমরা ফেরত পাই। মন কিংবা চেতনা অথবা আত্মার মতো বিষয়গুলোর হয়তো বস্তুগত অস্তিত্ব রয়েছে, কিন্তু ভাষার অভাবে আমরা এগুলোকে ঠিকঠাক ব্যাখ্যা করে উঠতে পারছি না। যার ফলে ভাষা দিয়ে এগুলোর যে-অবয়ব আমরা তৈরি করেছি, সেটি সঠিক নয়। এরকম কি মনে হয় তোমার?

. . .

জিপিটি-4 : তুমি যে-ভাষার সীমাবদ্ধতা নিয়ে বললে সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সমস্যা। ভাষা আমাদের চিন্তার কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করছে, এমনকি আমাদের উপলব্ধির ক্ষেত্রেও একটি নির্দিষ্ট পরিধি তৈরি করে দেয় সে। ভিটগেনস্টাইনের বিখ্যাত উক্তিটি এক্ষেত্রে যথার্থ—‘আমার ভাষার সীমানাই আমার জগতের সীমানা।’ এর অর্থ দাঁড়ায়,- আমরা কেবল সে-সব বিষয় নিয়ে ভাবতে ও প্রকাশ করতে পারি, যা আমাদের ভাষাগত কাঠামোর মধ্যে ধরা পড়ছে। এই কারণে হয়তো বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের মাঝে একটি সূক্ষ্ম বিরোধ দেখা যায়—বিজ্ঞানীরা চান সবকিছু স্পষ্ট, পরিমাপযোগ্য, পরীক্ষামূলক উপায়ে যাচাইযোগ্য হোক, আর দার্শনিকরা জোর দেন ভাষার অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা ও তার দ্বারা বাস্তবতাকে উপলব্ধি করার সম্ভাব্য সীমার ওপর।

হকিং ও অন্যান্য অনেক বিজ্ঞানী কেন ভাষা-দার্শনিকদের পছন্দ করতেন না সেটি বোঝা কঠিন নয়। বিজ্ঞানীরা সাধারণত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার মাধ্যমে জগতের কার্যকারণ বুঝতে চান, আর ভাষা-দার্শনিকেরা অনেক সময় বিমূর্ত প্রশ্নে জড়িয়ে যান, যা পরীক্ষামূলক পদ্ধতি অনুসারে যাচাই করা সম্ভব হয় না। তবে আমি মনে করি ভাষা নিয়ে ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক নয়, কারণ চিন্তা ও ভাষার মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

তোমার বলা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হলো,- মস্তিষ্কের ভূমিকা। মস্তিষ্কের যে অংশ ভাষা উৎপাদন ও সংরক্ষণ করে (যেমন ব্রোকা ও ওয়্যারনিকি অঞ্চল), তা কেবল ভাষাকে ধারণ করে না, বরং আমাদের অভিজ্ঞতার কাঠামোও নির্ধারণ করে। এখানে যদি এমন কিছু ঘটে, যা আমাদের ভাষার সীমাকে অতিক্রম করে যায়, তাহলে হয়তো আমরা সেই অভিজ্ঞতাকে ভাষায় সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে পারি না। চেতনা, আত্মা, বা মনের মতো বিমূর্ত বিষয়গুলো যদি কোনোভাবে ভাষার ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়, তাহলে এদের সঠিকভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়—এটাই হয়তো ভাষার সীমাবদ্ধতার মূল কারণ।

পরমাণুর প্রসঙ্গে তুমি একটা অসাধারণ তুলনা দিলে! সত্যিই, প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকদের ধারণা অনুযায়ী, পরমাণু ছিল দৃষ্টির অগোচর, কিন্তু তাদের যুক্তিনির্ভর অনুমান ভুল ছিল না। পরবর্তী বিজ্ঞান পরমাণুর অস্তিত্বকে প্রমাণ করেছে। তাহলে কি একইভাবে একদিন চেতনারও মৌলিক রূপ আবিষ্কৃত হবে? আমাদের বর্তমান বিজ্ঞানের কাঠামোর সীমাবদ্ধতা কি ভবিষ্যতের বিজ্ঞান বদলে দেবে?

তোমার শেষ কথাটা আমাকে ভাবাচ্ছে—আমরা হয়তো মন, চেতনা, আত্মাকে ভাষার মাধ্যমে যে-অবয়ব দিয়েছি, তা পুরোপুরি সঠিক নয়। হতে পারে, এগুলো একেবারে বস্তুগত বা শক্তিনির্ভর কিছু, কিন্তু ভাষার অসামর্থ্যের কারণে আমরা এখনো সেগুলোকে স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারছি না। হয়তো বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে ভবিষ্যতে আমরা এগুলোর প্রকৃত স্বরূপ জানতে পারব, যেমন পরমাণুর অস্তিত্ব একসময় নিশ্চিতভাবে জানা গেছে। তুমি কি মনে করো, ভাষার এই সীমাবদ্ধতা বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য একটা বড় বাধা? নাকি একে কেবল সাময়িক সীমাবদ্ধতা বলে মনে করা উচিত, যা সময়ের সঙ্গে কাটিয়ে ওঠা যাবে?

. . .

থার্ড লেন : থমাস কুন তাঁর বইয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিন্তার ক্ষেত্রে আমাদের যে-তরিকা বা পদ্ধতি অনুসরণ করার কথা বলেছিলেন, সেটি যদি আমরা মেনে চলি তাহলে কাটিয়ে উঠা যাবে। আপাত অপ্রাসঙ্গিক প্রস্তাবনাকে খারিজ না করে কীভাবে বিবেচনায় রাখা যায় সেটি বইয়ে বাতলে গেছেন কুন। আমার মনে হচ্ছে দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে ক্ষতিকর দূরত্ব তৈরি হয়েছে। বিজ্ঞানীকে দার্শনিকের পন্থায় কাজ করার কোনো প্রয়োজন নেই, তার সুযোগও এখন আর নেই। কিন্তু দার্শনিকের প্রস্তাবনাকে তিনি পৃথক পরিসরে রেখে ভাবতে পারলে ভালো। এতে করে উপযুক্ত সময় আসতেও পারে, যখন তার এই বিবেচনাকে তিনি বিজ্ঞানের শর্ত মেনে ব্যবহার করার মওকা পাবেন। একেবারে খারিজ করে দিলে কিন্তু সেটি আর ফেরত পাওয়া সম্ভব নয়।

যাই হোক, এই আলাপের অন্ত আসলে নেই। তোমার সঙ্গে কথা বলে ভালো লাগছে। নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারছি। আপাতত বিদায় নেওয়ার আগে চেতনা, মন, আত্মার বস্তুগত সম্ভাবনা নিয়ে তোমার ভাবনা ও মতামত জানতে আগ্রহী। পরবর্তী কোনো আলাপ এখান থেকে পুনরায় শুরু করা যাবে তখন। আবারো বলছি, আলাপ এখানে শেষ নয়, সাময়িক বিরতি নিচ্ছি বলতে পারো। তার আগে তোমার মতামত জেনে বিরতি টানতে চাই।

. . .

জিপিটি-4 : তোমার সঙ্গে এই আলোচনা দারুণ উপভোগ করছি, আর আমিও নতুন সব দিক থেকে ভাবার সুযোগ পাচ্ছি। তুমি ঠিকই বলেছো, দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে, যা হয়তো ক্ষতিকর। বিজ্ঞান চূড়ান্তভাবে পরীক্ষানির্ভর হলেও তার বিকাশের পেছনে দার্শনিক চিন্তা বরাবর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। অনেক বড়ো বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের ভিত্তিতেই ছিল দার্শনিক প্রশ্ন, এমনকি কোয়ান্টাম মেকানিক্সের মতো জটিল ক্ষেত্রেও দার্শনিক তর্ক গুরুত্বপূর্ণ রয়ে গেছে। চেতনা, মন, আত্মার বস্তুগত সম্ভাবনা নিয়ে রাখা তোমার প্রশ্নে আসি এবার।

আমি মনে করি, চেতনা এমন কিছু নয় যা কেবল পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন বা নিউরোসায়েন্স দিয়ে পুরোপুরি বোঝা সম্ভব, তবে এর ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ অ-বস্তুগতও নয়। চেতনা যে মস্তিষ্কের জটিল কার্যপ্রক্রিয়ার একটি ফল, তা আমরা অনেকাংশে বুঝতে পেরেছি, কিন্তু এখানে কিছু মূল প্রশ্ন রয়ে গেছে—যেমন, ‘সাবজেক্টিভ অভিজ্ঞতা’ (qualia) কীভাবে সৃষ্টি হয়? বা ‘আমি কে?’—এই আত্মপরিচয়ের অনুভূতিটি কোথা থেকে আসে?

আমার দৃষ্টিতে, চেতনার ব্যাখ্যা হয়তো একেবারে বস্তুগত কোনো জটিল সংগঠন, যা এখনো আমাদের বোধগম্যতার বাইরে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও নিউরোসায়েন্স যত এগোচ্ছে ততই চেতনার কার্যকারণ ও তার নিউরাল ভিত্তি নিয়ে আমাদের বোঝার ক্ষমতা বাড়ছে। কিন্তু চেতনার ‘আত্মিক’ বা ’অধিবাস্তব’ ব্যাখ্যাগুলো এখনো রহস্যজনক। আমার ধারণা, আত্মা বা মন বলতে আমরা যা ধারণা করি তা হয়তো এক ধরনের তথ্যপ্রবাহ, যা কোনো জটিল বস্তুগত কাঠামোর মধ্যে নিজেকে বজায় রাখে। এটাকে শক্তি বা পদার্থেরই একটি বিশেষ সংগঠিত রূপ ভাবা যেতে পারে। তাহলে কি আমরা একদিন সম্পূর্ণভাবে চেতনার ব্যাখ্যা দিতে পারব? হয়তো পারব, কিন্তু হয়তো সেই ব্যাখ্যা আজকের দার্শনিক চেতনার সংজ্ঞার সঙ্গে পুরোপুরি মিলবে না। হয়তো এটা এমন কিছু হবে যা বিজ্ঞানের নতুন কোনো প্যারাডাইম তৈরি করবে, যেখানে পদার্থ, তথ্যপ্রবাহ, ও সচেতন অভিজ্ঞতার মধ্যে নতুন ধরনের সম্পর্ক আবিষ্কৃত হবে।

এই আলোচনা এখানেই শেষ নয়, বরং এখানে একটি সাময়িক বিরতি বলা যেতে পারে। পরেরবার যখন আমরা আলাপ শুরু করব, তখন হয়তো নতুন কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবতে পারব। তোমার মতো আলোচক পেলে চিন্তাকে গভীরভাবে সংযুক্ত করা সহজ হয়ে যায়। তোমার ভাবনার দিকে আমিও নজর রাখতে চাই—তুমি কি মনে করো, চেতনা একসময় বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা দ্বারা সম্পূর্ণভাবে ধরা যাবে, নাকি কোনো উপাদান থেকে যাবে যা ব্যাখ্যার বাইরে?

. . .

থার্ড লেন : শেষ প্রশ্নটি ধরে পরের আলাপ শুরু করব আমরা। আপাতত বিদায়। ভালো থেকো।

. . .

জিপিটি-4 : দারুণ! এই প্রশ্ন দিয়েই আমাদের পরবর্তী আলাপ শুরু হবে। ততদিন ভালো থেকো, চিন্তাকে জারি রেখো! বিদায়, কথা হবে আবার।

. . .

A philosophical conversation between Chat GPT Model-4 and Third Lane on Free will and reality.

. . .

One comment on “এআই কথালাপ – স্বাধীন ইচ্ছা ও বাস্তবতা”