. . .

বুদ্ধিজীবীর উপযোগ কী দিয়া মাপব : প্রথম আলাপ জানুয়ারি ৫ ও ৬, ২০২৫

এই সময়ে দাঁড়িয়ে বুদ্ধিজীবী কাকে বলব? ফেসবুক পোস্টের বয়ানটি পাঠের পর বিষয়টি নিয়ে বিস্তারে যাওয়ার অনুরোধ থাকল সবার কাছে।

. . .

এখানে এর দুটো দিক আছে। প্রথমটি গত ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে দ্য ডেইলি স্টার আয়োজিত রাষ্ট্র সংস্কারে বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা। অন্যান্য আলোচকদের সঙ্গে ড. সলিমুল্লাহ খানও সেখানে আমন্ত্রিত ছিলেন। আলাপের এক পর্যায়ে জুলাই আন্দোলনের প্রসঙ্গ ওঠে। বুদ্ধিজীবীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কার্ল মার্কসকে প্রাসঙ্গিক করেন সলিমুল্লাহ। মার্কসের ফিজিক্যাল ও মেন্টাল লেবারের বিভাজনকে তিনি খারিজ করেন সেখানে। তাঁর সহজাত অভ্যাসবশে আরো অনেককিছু খারিজ করেন সলিমুল্লাহ। আন্দোলনের মাস্টারমাইন্ড মাহফুজ আলমকে বুদ্ধিজীবী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের পাশাপাশি তাঁর সম্ভাবনা নিয়েও সেদিন কথা বলেছেন সলিমুল্লাহ। চুয়াল্লিশ মিনিট দীর্ঘ আলাপচারিতায় তিনি যেসব কথা বলেছেন তার মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ, কিছু আবার স্ববিরোধ ও বিভ্রান্তিতে শ্রোতা-দর্শককে নিক্ষেপ করে। সলিমুল্লাহ খানের সেদিনকার আলাপ থেকে ফারুক সাদিক কার্ল মার্কসের প্রসঙ্গটি ধরে নিজের ফেসবুক পোস্টে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন। মার্কস সম্পর্কে ভুলভাল ব্যাখ্যার জন্য সলিমুল্লাহকে টোকাই বলতেও দ্বিধা করেননি। মোটাদাগে এই হচ্ছে প্রথম সিনারিও।

দ্বিতীয় সিনারিও বা সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিকটি হচ্ছে বেলাল ভাইয়ের প্রশ্ন, যেখানে তিনি বুদ্বিজীবী বলতে আমরা কাকে বুঝব এই প্রশ্নটি তুলছেন। প্রথম দৃশ্যপটের চেয়ে দ্বিতীয় দৃশ্যপট নিয়ে আমি তাই ব্যক্তিগতভাবে আলাপে যেতে আগ্রহী। প্রথম সিনারিও নিয়ে আলাপে অনাগ্রহ বোধ করার বড়ো কারণ হলো সলিমুল্লাহ খান নিয়ে আমার ব্যক্তিগত অস্বস্তি। তিনি মেধাবী ও পণ্ডিত লোক। মাঝেমধ্যে মনে হয়, পৃথিবীর তাবড় বই ও সেখানে লিপিবদ্ধ তথ্য তাঁর মুখস্থ! কিন্তু তাঁর কথা শুনতে বসে অস্বস্তি প্রবল হতে থাকে। তিনি কী বোঝাতে চান সেটি আমার কাছে কখনো পরিস্কার হয়নি। অসম্ভব স্ববিরোধী ও খেইহারা লয়তালে কথা বলেন সলিমুল্লাহ। কেন এরকম মনে হয় সেটি নিয়ে পরে কোনো একসময় আলাপ করলেও চলবে মনে হচ্ছে। সুতরাং ওদিকে যাচ্ছি না। এর পাশাপাশি ফারুক সাদিক যে-ভাষায় সলিমুল্লাহকে আঘাত হেনেছেন, সেখানে তাঁর আক্রমণের ভঙ্গি অহেতুক লেগেছে পাঠ করে। সলিমুল্লাহ খাঁনের বক্তব্যের সঙ্গে ফারুক সাদিকের বক্তব্য একত্র করলে কেন অহেতুক লাগছে সেটি আশা করি পরিষ্কার করতে পারব। বেলাল ভাইয়ের তোলা প্রশ্নটি আসলে সময় নিয়ে আলোচনার দাবি রাখে। আমি এখন কিছু প্রশ্ন/পয়েন্ট আপাতত সামনে আনছি :

১. বুদ্ধিজীবী আসলে কারা? কী কী যোগ্যতা থাকলে তিনি বুদ্ধিজীবী হিসেবে বিবেচিত হবেন?

২. বুদ্ধিজীবী কী নির্দিষ্ট আইডিওলজি ধারণ করবেন? ধারণ করলে তাকে কি বুদ্ধিজীবী হিসেবে আমরা বিবেচনায় নিতে পারব?

৩. বুদ্ধিজীবী কি জাতীয়তাবাদী ধ্যানধ্যারণার পৃষ্ঠপোষকতা করবেন? যদি তাই করে থাকেন তাহলে বৈশ্বিক-আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি কীভাবে ধারণ করছেন সেখানে?

৪. তথ্য-প্রযুক্তির অভিনব এক যুগবিশ্বে আমরা বসবাস করছি। যে-সমাজবাস্তবতা এর ফলে দেখা দিয়েছে সেখানে একে ব্যাখ্যা ও মোকাবিলায় বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা ও করণীয় কেমন হতে পারে?

৫. সত্য-অনুসন্ধানে তার ভূমিকাকে আমরা কীভাবে পাঠ করব?

৬. ভবিষ্যৎ পৃথিবী বিনির্মাণে তিনি কতটা প্রাসঙ্গিকতা রাখেন? তাঁর ভূমিকাকে সেখানে আমরা কীভাবে নিরূপণ করতে পারি?

আপাতত এটুকু...

. . .

বুদ্ধিজীবী নিয়ে সলিমুল্লাহ খানের বক্তব্যে ফারুক সাদিকের ক্ষিপ্ত হওয়াটা আমার কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়নি জাভেদ। উত্তেজনা বেশি হয়ে গেছে ঠিক আছে, তবে সলিমুল্লাহ খানের চেয়ে ফারুক সাদিকের ব্যাখ্যা বরং এক্ষেত্রে অধিক যুক্তিসংগত মনে হয়েছে। বুদ্ধিজীবীর সংজ্ঞা ও শ্রেণিকরণ বিষয়ে মার্কসের অবস্থান আগে সলিমুল্লাহ খানের পরিষ্কার ব্যাখ্যা করা উচিত ছিল। অতঃপর এই ব্যাপারে নিজের ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি তিনি উপস্থাপন করলে এটি নিয়ে গোল থাকত না। মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ কোনো বদ্ধ জলাশয় নয়। মার্কস-এঙ্গেলস বুদ্ধিজীবীর সংজ্ঞা ও প্রকরণ ইত্যাদি নিয়ে খুব-যে বিচলিত ছিলেন এমনটি নয়। এই ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট আলোচনা তাঁরা করেননি। তার মানে আবার এই নয়,- মানবসমাজে বুদ্ধিজীবী নামধারী প্রজাতির ব্যাপারে দুজনে নিস্পৃহ ছিলেন।

সমাজে কিছু লোকজন আছেন যারা মোটামোটা বইপত্র পড়েন, বিচিত্র বিষয় নিয়ে ভাবেন এবং নিজ ভাবনা ও মতামত উপস্থাপন করে থাকেন। এই সুবাদে পড়ালেখা জানা, জ্ঞানী ও বিচক্ষণ, এবং অনেকক্ষেত্রে সৃষ্টিশীল ইত্যাদি তকমায় তাদেরকে ভূষিত হতে দেখি আমরা। সমাজে তাদের মান-মর্যাদা ও প্রতিপত্তি আছে বটে! মার্কস-এঙ্গেলস এই ব্যাপারে কানা-কারা ছিলেন এমন তো নয়। ইনফ্যাক্ট, এঙ্গেলস স্বয়ং সামাজিক মান-মর্যাদার নিরিখে উচ্চকোটিতে অবস্থান ও বিচরণ করেছেন। মার্কসও মোটের ওপর বুদ্ধিবৃত্তিক পরিসরে চলাফেরায় স্বচ্ছন্দ ছিলেন। এখন তাঁরা যে-ছকে শ্রমকে ব্যাখ্যা করে গেলেন, ফারুক সাদিক তাঁর প্রতিক্রিয়ায় সেদিকটায় আলো ফেলেছেন, সুতরাং পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন দেখছি না। আমি বরং এটুকু যোগ করি এখানে,- মার্কস ও এঙ্গেলসের ব্যাখ্যায় এসব লোকজনের স্থান অচিহ্নিত থাকেনি।

জার্মান ভাববাদ অথবা কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার যদি হাতে নেই তাহলে দেখছি সমাজে এসব লোকের ভূমিকাকে মার্কস নির্দিষ্ট একটি বর্গে গড় করছেন। দার্শনিকরা অনেকভাবে সমাজকে ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু একে বদলানো হচ্ছে আসল কাজ;- ফয়ারবাখ নিয়ে বিরচিত রচনায় মার্কসের বহুপ্রজ উক্তি পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয় তাঁর কাছে মানবসমাজকে ব্যাখ্যা করা একমাত্র গণ্য বিষয় ছিল না। ব্যাখ্যা করে ওঠা অবশ্যই দরকারি, তবে সামাজিক রূপান্তরের প্রায়োগিক কাজে তাকে ব্যবহার করতে পারা অধিক জরুরি।

নিজের এই অবস্থান থেকে এসব লোককে মার্কস প্রকারান্তরে বুর্জোয়া পুঁজিবাদী কাঠামোয় নির্দিষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, যারা কিনা স্থিতাবস্থার স্বপক্ষে নিজ মেধা খর্চা করে চলেছে। এখন একে ভাঙার প্রস্তাবনা আদতে মার্কসকে শ্রমমূল্য নিরূপণের ভিন্নতা নিয়ে ভাবতে প্ররোচিত করছে। তিনি ভাবছেন,- সমাজ এমন হওয়া চাই যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি সামাজিক হিতসাধনে নিজের মেধা ও যোগ্যতা অনুযায়ী কামলা খাটবে। বিনিময়ে যে-যার প্রাপ্য বুঝে নেবে তারা। আলাদা করে তাদেরকে প্রচলিত শ্রেণিকাঠামোয় ফেলে বর্গীকরণের প্রয়োজন পড়বে না।

Poster Image – Marx and Engels at the Reischene Zeitung by E. Capiro, 1849, via Wikimedia Commons

মার্কস প্রস্তাবিত সমাজে ব্যক্তি হচ্ছে উৎপাদনশীল এক সত্তা। তার এই উৎপাদনশীলতা অবশ্যই সামাজিক হিতসাধনে ভূমিকা রাখতে বাধ্য। যদি না রাখে তাহলে বুঝতে হবে শ্রমবিভাজনে গলতি থেকে যাচ্ছে। সুতরাং সলিমুল্লাহ খানের শ্রম বিভাজন খারিজ করার বিষয়টি মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে যায় কিনা সেই প্রশ্নটি এখানে উঠবে। সমাজে শ্রম অনুপাতে বিভাজন থাকা স্বাভাবিক, কারণ সমাজে সকলের কায়িক ও মানসিক সক্ষমতা কখনো সমান নয়।

একজন কবি কায়িক সক্ষমতায় দুর্বল হতে পারেন, কিন্তু তিনি মানসিক উৎকর্ষ ধরে এরকম কবিতা রচনায় হয়তো পটু। এখানে তার শ্রমমূল্য কীভাবে নির্ধারণ করবে সমাজ? অন্যদিকে একজন কৃষক ধান উৎপাদনে যে-খাটনি দিচ্ছেন, সেখানে তাকেও জল-মাটি-আবহাওয়া-জলবায়ু ইত্যাদির ব্যাপারে জ্ঞানী ও সৃজনশীল হতে হচ্ছে। তার শ্রমমূল্য ও সামাজিক মর্যাদা কীভাবে নিরূপিত হবে? প্রশ্নটি উঠবেই। দুজনেই বুদ্ধি খাটাচ্ছেন। প্রথমটির উৎপাদন মূল্য দ্বিতীয়টির থেকে ভিন্ন। দুটির উপযোগিতাকে নিছক শ্রমমূল্য দিয়ে কাজেই গড় করা কঠিন। নিয়মে কবি শ্রমমূল্য কম পাবেন, কারণ তার কবিতা লেখার ওপর বাঁচামরা নির্ভর করছে না। বাস্তবে উন্নত সমাজে কবি বরং অধিক শ্রমমূল্যই পান কবিতা লিখে। এখানে এসে পুরো বিষয়টি জটিল ধাঁধার জন্ম দিতে থাকে। সমাজতন্ত্র বাস্তবায়িত হয়েছিল এমন দেশেও যার সুরাহা ঘটতে আমরা দেখিনি। আমার ধারণা ভুল হতে পারে, যদি কারো সেটি মনে হয় অবশ্যই শুধরে দেবেন।

এই প্রশ্ন বা কৌতূহল কাজেই মনে জাগে,- মার্কস-এঙ্গেলস কী কারণে বুদ্ধিজীবীর সংজ্ঞা, শ্রেণিকরণ, বর্গ ইত্যাদি নিয়ে সবিস্তারে সরব হলেন না। উত্তরের জড় পেতে হলে বুঝে নেওয়া দরকার,- ইউরোপের বিকশমান সমাজে লাতিন ইন্টেলেকচুয়ালিস (intellectualis) থেকে ফরাসি ইন্টেলেকচুয়েল (,intellectuel), এবং ফরাসি থেকে ইংরেজি ইন্টেলেকচুয়াল (intellectual)-সহ অন্য ভাষায় গমনকারী শব্দটি তাঁরা যে-সময়ের মানুষ, অর্থাৎ সেই আমলে আদৌ সুপরিচিত ও ব্যাপক ছিল না। মোটের ওপর বিংশ শতকের প্রথম থেকে তিনের দশকসীমায় বুদ্ধিজীবী শব্দটি আলাদা গোত্রে ফেলে কয়েনাইজড করা হয়। সংগতকারণে মার্কস এই গোত্রে সচল লোকজনকে তাঁর সমকালে বুর্জোয়া শ্রেণিকাঠামোর তল্পিবাহক চিন্তানবাব ওরফে বাক্যনবাব হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তারা মানসিক শ্রম দিচ্ছেন ঠিক আছে, কোনো বিষয়কে গভীরভাবে তলিয়ে দেখার জমি অনেকক্ষেত্রে প্রস্তুতও করছেন, কিন্তু দিন শেষে সমাজ পরিবর্তন ও শ্রম বিভাজনে বৈষম্য দূরীকরণে তাদের ভূমিকা যুগান্তকারী নয়। গুরুত্বপূর্ণ হলেও সমাজ রূপান্তরে সলিমুল্লাহ খানদের মতো বাক্যনবাবদের ভূমিকাকে অচিহ্নিত ভাবতে বাধ্য হচ্ছেন কার্ল মার্কস।

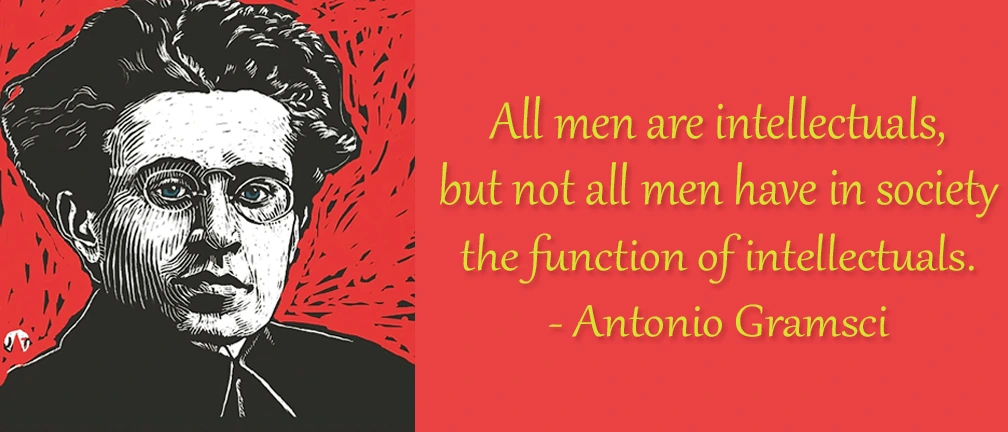

এখন এই জায়গা থেকে লেলিন ও গ্রামসিকে আমরা পাচ্ছি। সমাজে বুদ্ধিজীবী বলতে কাকে বুঝব বা তার ভূমিকা সেখানে কীভাবে নির্ধারিত হবে ইত্যাদি নিয়ে তাঁরা সবিস্তারে ভেবেছেন। পার্টিলাইনের জায়গা থেকে ভেবেছেন। লেনিন ও গ্রামসির ভাবনা যুক্তিসংগত হলেও এর প্রায়োগিক সাফল্য নিয়ে বিতর্ক সবসময় ছিল। বিপ্লব-উত্তর রাশিয়ায় পার্টি-অনুগত তল্পিবাহক বুদ্ধিজীবী শ্রেণি জন্ম নিতে থাকে। চীনসহ অন্যান্য দেশেও একই ঘটনা ঘটতে দেখেছি আমরা। সুতরাং বুদ্ধিজীবী এমন এক আপদ, তাকে না যায় ফেলা,- না সম্ভব গেলা। বুদ্ধিজীবীর সংজ্ঞায়নে যার বড়ো কারণটি বোধহয় নিহিত। আপনি যে-প্রশ্নগুলো তুলেছেন জাভেদ, সেগুলো এখানে এসে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সলিমুল্লাহ খানের ব্যাখ্যা ও দৃষ্টিভঙ্গি এক্ষেত্রে সমস্যা বাঁধিয়ে তোলে বিস্তর। বুদ্ধিজীবীর পরিধি বোঝার ক্ষেত্রে ফারুক সাদিকও ওদিকে সমান সমস্যা খাড়া করেন।

ভাইরে, আমরা যত যাই বলি-না-কেন, বুদ্ধিজীবী শব্দটিকে তার আদি রূপে ফেরত নেওয়া কঠিন। ইংরেজি ইন্টেলেকচুয়াল বলতে কি বুঝি তার সারসংক্ষেপ জানতে মোটা বইপত্রে গমনের দরকার এখন আর অতটা নাই। একালে গুগল, চ্যাটজিপিটি বা জেমিনি কাফি। তাদেরকে পুছতাছ করলে দেখতে পাচ্ছি ইন্টেলেকচুয়াল বলতে তারা সেই মানুষটাকে বোঝাচ্ছেন যার আকলবুদ্ধি আছে। কোনো একটি বিষয় নিজের দিমাগ খাটিয়ে বুঝে নিতে ও একে নিজানুগ ভাবনায় রূপান্তরিত করার মাধ্যমে বাস্তব রূপদানে এই ব্যক্তিটি সক্ষম। এখান থেকে তিনটি ভাগে ইন্টেলেকচুয়ালকে তারা শ্রেণিকরণ করছে :

১. প্রখর বুদ্ধিমত্তার অধিকারী মানুষ। যে-কোনো বিষয়কে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে উপলব্ধির সক্ষমতা যার থাকছে। ২. বুদ্ধিমত্তার সৃজনশীল ব্যবহারে পটু মানুষ। ৩. যে-কোনো অবস্থায় কায়িক শ্রমের সঙ্গে মানসিক শ্রমকে একীভূত করে জীবনে করে খেতে সক্ষম মানুষ।

ওপরের এই শ্রেণিকরণে মার্কসের কায়িক শ্রমে নিয়োজিত ও শ্রম অনুপাতে মগজের বাত্তি জ্বালানো মানুষজন আছেন। পুরোদস্তুর মানসিক শ্রম বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে সামাজিক অগ্রগতি ও উৎপাদনশীলতায় অবদান রেখে চলা মানুষকেও সেখানে পাচ্ছি। এখন উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য পৃথিবীর কোথাও নেই। অতীতে ছিল না এবং ছবিটি আজো বিশেষ বদলায়নি।

গার্মেন্টস কারখানায় সেলাইকল যিনি চালাচ্ছেন তার মানসিক দক্ষতা বলতে কাজটি কীভাবে করতে হবে সেটি তিনি মগজ খাটিয়ে বুঝতে পারেন। বাকিটা কায়িক শ্রম তিনি কতটা কী দিতে পারছেন তার ওপর নির্ভর করছে। শ্রমমূল্যও সেই অনুপাতে স্থির করছেন কারখানার মালিক। অন্যদিকে যিনি একটি গার্মেন্টস অপারেট করছেন এবং এর পেছনে ব্যবসাবুদ্ধি খাটাচ্ছেন, তার মানসিক অবদানকে নিছক ব্যবসা সলিড ও দ্বিগুণ করার নিরিখে মাপা হচ্ছে। বিভাজন কাজেই আপনা থেকে জারি থাকছে এখানে। সামাজিক কল্যাণ ও সমতা নিশ্চিত করতে হলে ব্যক্তিপুঁজি ও বিনিয়োগকে জাতীয়করণ করা ছাড়া বিকল্প পথ কিন্তু খোলা থাকছে না। রাশিয়ায় সেটি করা হয়েছিল, অন্যত্রও কমবেশি ঘটেছে সেটি। জাতীয়করণ আবার মাথাভারী আমলাতন্ত্রের জন্ম দিয়ে থাকে বা তার আধিপত্যকে সেখানে প্রবল হতে দেখা যায়। এর ফলে ব্যক্তির মধ্যে সহজাত সৃজনশীল ভাবনার অবলোপ ঘটে বা তার গতি শ্লথ হতে থাকে।

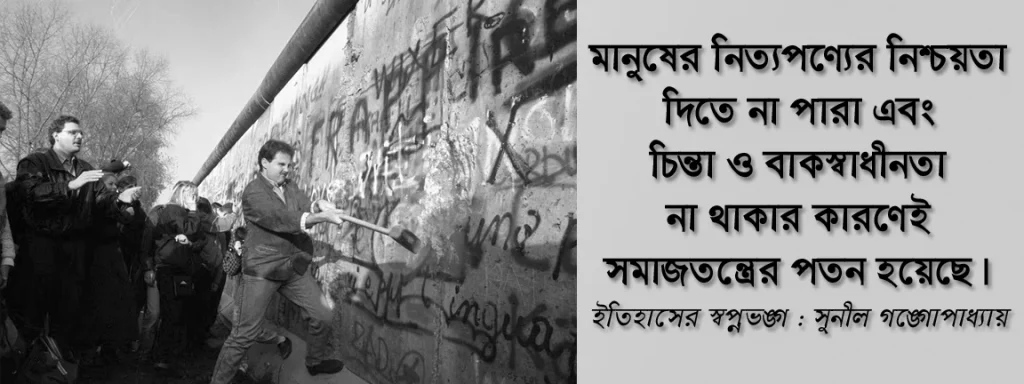

রাশিয়ার মানুষ যেমন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙার পর আমেরিকা থেকে আসা চুইংগাম মুখে দিয়ে অবাক হয়েছিলেন। কারণ এই বস্তুটির ব্যাপারে তাদের ধারণা সবল ছিল না। পুঁজিবাদী সমাজে পণ্য উৎপাদনের বৈচিত্র্য ও ব্যপকতা যে-সৃজনশীলতাকে পরিপুষ্ট করে, সমাজতান্ত্রিক বাতাবরণে এর প্রয়োজন সেভাবে তীব্র থাকে না। সুতরাং চিন্তায় এক ধরনের বদ্ধতা তৈরি হয়। নিজের বুদ্ধিমত্তাকে একটি ফ্রেমের মধ্যে বসে কাজে লাগানোর চাপ জড়তা তৈরি করে সেখানে। এসব ছোট-ছোট বিষয় সুনীল গাঙ্গুলীর মতো কবি ও ভ্রামণিকরা বেশ ধরতে পারেন। সমাজতন্ত্রের পতনলগ্নে সুনীলের ইতিহাসের স্বপ্নভঙ্গ বইটি আগ্রহীরা পাঠ করতে পারেন। সমাজতান্ত্রিক শিবির ও পুঁজিবাদী শিবিরের মধ্যকার তফাতটি সুনীল তাঁর সহজ বীক্ষণে ভালো তুলে ধরেছিলেন।

আবার যারা উচ্চস্তরের চিন্তা করছেন, সমাজের ইতিকর্তব্য নিয়ে নতুন ভাবনা উপহার দিচ্ছেন, তাদেরকে সোজা অলস ও অনুৎপাদনশীল বলা তো যাচ্ছে না। মানুষের চিন্তা করার সক্ষমতা ও সৃজনশীলতাও শ্রমমূল্য রাখছে সেখানে। সমাজ প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে তাতে লাভবান হয়ে থাকেন। সকলেই শ্রমিক, সকলের অবদান কোনো না কোনো দিক থেকে আবেদন রাখে, কিন্তু সমাজ একে সমানুপাতিক মূল্য দিয়ে দেখে না। কাজেই ইন্টেলেকচুয়াল শব্দটি এখানে এসে ধাঁধা ও সমস্যার জন্ম দিতে থাকে। এসব কারণে কায়িক ও মানসিক উভয় শ্রমকে মার্কস সমাজে তার উপযোগিতার নিরিখে বিচার করেছেন। যেখানে নিছক চিন্তাশক্তির কারবারিকে সামাজিক উৎপাদনশীলতায় কীভাবে আনা যায় সেটি বিবেচ্য ছিল। তাত্ত্বিক জায়গা থেকে বিষয়টি যৌক্তিক, কিন্তু বাস্তবে আমরা যে-ধরণীতে বিরাজ করছি সেখানে একজন কবির সামাজিক উৎপাদনশীলতাকে আপনি কি দিয়ে মাপবেন? মাপতে গেলে ওই পার্টিলাইন ধাঁচে বেচারাকে কবিতা পয়দা করতে হবে। যেসব দেশে সমাজতন্ত্র ছিল সেখানে এই আকামটা তো দেখেছি আমরা।

শ্রমমূল্যের প্রকৃতি ব্যাখ্যায় মার্কস অতুলনীয় ও প্রাসঙ্গিক, কিন্তু বুদ্ধিজীবীতার জায়গা থেকে তাঁর তরিকা মেনে আগানো কঠিন। পুঁজিবাদে চিন্তা স্বয়ং পণ্য বা প্রোডাক্ট হিসেবে গণ্য। নারকীয় বৈষম্যের মধ্য দিয়ে তার ব্যবহার ঘটলেও বুদ্ধি বিক্রয় করে জীবিকা নির্বাহকারী ও বুদ্ধি দানের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনে ভূমিকা পালনকারীর ব্যবধান থেকে যাবে মনে হচ্ছে।

. . .

মার্কসের দৃষ্টিতে বুদ্ধিজীবীরা সমাজের সেই অংশ যারা জ্ঞান, আদর্শ ও মতাদর্শ সৃষ্টিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখে। তাদের ভূমিকা ও কাজ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। তারা শাসক শ্রেণির সেবায় নিযুক্ত থেকে বিদ্যমান শোষণমূলক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। শাসকের আদর্শকে প্রচার করে তারা। শাসক শ্রেণির আধিপত্যকে এভাবে ন্যায্যতা দানে ভূমিকা রাখে। বিপরীতভাবে, বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীরা (বাংলাদেশের এই শ্রেণিটি এখন জাদুঘরে থাকেন) শোষিত শ্রেণির পক্ষে দাঁড়িয়ে বিদ্যমান শোষণ ব্যবস্থার বিরোধিতা করে। অবশ্য এডওয়ার্ড সাঈদ বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব বলতে বোঝেন সত্যের পক্ষে অবস্থান নেওয়া ও শক্তিশালী গোষ্ঠীর অন্যায় কাজের বিরোধিতা করা।

. . .

বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীর তালিকা করতে গেলে মার্কস স্বয়ং যেসব যশস্বী ভাবুক ও চিন্তাবিদকে যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্লেষণ করা সত্ত্বেও এক জায়গায় এসে খারিজ করতে বাধ্য হয়েছেন,- এখন তাদেরকে আমরা নিতে পারব না হাসান। হেগেলের প্রয়োজন থাকবে না। কান্ট অকর্মার ধাড়ি বিবেচিত হবেন। ডারউইন সমাদর পাবেন, কিন্তু প্লেটো থেকে আমাদের ভূবর্ষে যত ভাববাদী ঘরানা বিরাজিত, তার সবটা ছকে ফেলে খারিজ করতে হবে। মোল্লাতন্ত্রের মতো সমাজতন্ত্রও একটা জায়গায় পৌঁছে মৌলবিবাদের সূচনা ঘটায়। জগৎ নিয়ে যত দার্শনিক প্রস্তাবনা তার সবটাকে কেন সামাজিক হিতসাধন করতে হবে, সেটি আমার মাথায় ঢোকে না!

বিজ্ঞানের অমিত উৎকর্ষের যুগবিশ্বে বসে আমরা দেখছি মহাজগৎ নিয়ে বিজ্ঞানীদের চিন্তার পরিধি কতভাবে বৈচিত্র্যময়। সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে বস্তবাদীর শক্ত যুক্তি যেমন রয়েছে, তাকে খারিজ করতে উদ্যত ভাববাদী যুক্তিও সমান শক্তি রাখে। এগুলোর উপযোগকে মার্কসীয় ছকে গড় করা মুশকিল। চিন্তার বিমূর্ততা সকল জ্ঞানে এখন অতিমাত্রায় ক্রিয়াশীল। আমরা তাত্ত্বিকভাবে নিউটনের বিশ্বে বসবাস করি। পৃথিবী কীভাবে ক্রিয়াশীল সেটি বোঝার জন্য নিউটনের তিনটি সূত্র দারুণ উপযোগী। এখন আইনস্টাইন সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব, যেখানে আলোর গতিকে আমরা বিবেচনায় নিচ্ছি, সেখানে পৌঁছানোর পর নিউটনের সূত্ররা ভেঙে পড়ছে। জগতের ব্যাখ্যা আইনস্টাইনে এসে বদলে যাচ্ছে আমূল। যার জের ধরে কোয়ান্টাম ফিজিক্সের অতুল অনিশ্চয়তায় আমরা পা রাখছি। কোয়ান্টাম ফিজিক্সের প্রায়োগিক উপযোগিতা যেমন আছে, যার জের ধরে কোয়ান্টাম কম্পিউটার সৃষ্টির দ্বারপ্রান্তে বিশ্ব উপনীত। অন্যদিকে শ্রোডিঙ্গার ও হাইজেনবার্গ অনিশ্চয়তার আলাপ তুলে মহাবিশ্বের পরিণতিকে যথেষ্ট জটিল করে গেছেন।

মার্কসীয় ধাঁচে গড়া সমাজে কোয়ান্টাম কম্পিউটার শ্রমমূল্য রাখছে, কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তার আলাপ ও মহাবিশ্বের ভূত-ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত ভাবুকের কী হবে? তার সামাজিক উপযোগ ও শ্রমমূল্যকে কী দিয়ে মাপব আমরা? নাকি মার্কস যেমন হেগলীয় পন্থায় অতীন্দ্রিয়বাদ নিয়ে আলাপকে বিশুদ্ধ নান্দনিকতা বলে বাতিল করেছিলেন, আমরাও সেটি করব এখানে? ঘটনা এতো সহজ হলে অসুবিধা ছিল না। বাস্তবতা হচ্ছে মানুষের বুদ্ধিমত্তার বিকাশ এতটাই সূক্ষ্ম,- বিচিত্র ভাবনা ও কাণ্ডকলাপকে সমাজ অনুমোদন দিতে বাধ্য। না দিলে সেটি মোল্লাদের সমাজ। পুঁজিবাদের শক্তি এখানে এসে টের পাই আমরা। চিন্তাকে সে বিকশিত হতে দেয়, লালন করে, এবং পরে পণ্য বানিয়ে বাজারে ছাড়ে। যে-কারণে আমার কেন জানি মনে হয়,- পুঁজিবাদ যতটা সক্রিয় ও সৃষ্টিশীল, অন্য কোনো বাদ তার ধারেকাছে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে না। সে একইসঙ্গে বীভৎস ও সুন্দর! আমার কথায় অনেকে আপত্তি করতে পারেন, গালিও দিতে পারেন, তবু জীবনের এতটা বছর পার করে এখন আর কোনো মতবাদের খাঁচায় মাথা গলানোর ইচ্ছা নেই।

গলানো মানে খারিজ। ফারুক সাদিক যেমন দেখলাম অ্যানার্কিস্টদের ফাক ইউ বলে খারিজ করে দিচ্ছেন। বয়স কম তো, আরো পাকতে থাকেন, রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে জল হবে তখন। বুঝবেন, লাইবনিজ কী কারণে বলে গিয়েছিলেন,- জগৎ যদি ঈশ্বর সৃষ্টি করে থাকেন তাহলে মানতে হবে তিনি সবচেয়ে ভালোভাবে ও বৈচিত্র্যময় করে একে সৃজন করেছেন। যদিও সেখানে অশুভ ভয়ংকরভাবে সক্রিয়। অশুভের সঙ্গে লড়তে হবে আমাদের এই বিশ্বাস নিয়ে যে, ঈশ্বরের পরিকল্পনা মোতাবেক জগৎ এক সুন্দর উদ্যান।

লাইবনিজকে আমরা ঝাড়তে পারি এখানে, কিন্তু যে-দুটি মৌল বিষয় উনি তুলেছেন, মানে ওই সুন্দর ও কুৎসিতের দ্বন্দ্ব… এটি এখন মার্কসে গেলে একভাবে ডায়ালেকটিক পয়দা করতে থাকবে, হেগেল বা এরকম ভাববাদী কারো কাছে গেলে অন্য দ্বন্দ্ব উৎপাদন করবে। এগুলোর শ্রম-উপযোগ মাপতে যাওয়া কঠিন, কিন্তু আগামীর পৃথিবীতে এসবকে বাদ দিয়ে আগানোর রাস্তা নেই। সমাজ যতবেশি বস্তুকেন্দ্রিক ও ভোগমুখীন হবে, ততবেশি নৈরাশ্য আর আধ্যাত্মিক হাহাকারে তাকে টুটাফাটা দেখব আমরা।

. . .

প্রথম নেটালাপ এখানে সমাপ্ত। দ্বিতীয় নেটালাপ বুদ্ধিজীবী কী দিয়া মাপব?-এর দ্বিতীয় কিস্তিতে প্রকাশিতব্য। . . .

One comment on “বুদ্ধিজীবী কী দিয়া মাপব?-১”